○養老町税条例施行規則

昭和54年8月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町税条例(昭和31年養老町条例第7号)第6条の規定に基づき、条例施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、法とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を、政令とは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、施行規則とは、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)を、条例とは、養老町税条例をいう。

(申告書等の提出)

第3条 町長は、条例及びこの規則の規定による申告事項のほか、町税の賦課徴収について必要があると認めるときは、納税者又は特別徴収義務者等に対し必要な事項を申告又は報告させることができる。

(延滞金等の徴収手続の特例)

第4条 滞納町税についての延滞金及び滞納処分費の納付又は納入については、税金の納付書又は納入書に併記して納付又は納入させることができる。

(延滞金の減免)

第5条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号に該当すると認められる場合は、延滞金を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難、疾病により異常の損失を受けた場合で、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(2) 天災地変又は伝染病の発生による交通遮断等により、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(3) 条例第11条に規定する公示送達の方法により納税の告知をした場合で、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(4) 法第13条の2の規定により納期の繰上げ徴収をするとき。

(5) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける場合で減免を必要とするとき。

(6) 前各号との均衡上減免の必要があると認められるとき。

(7) その他特に町長が減免の必要を認めるとき。

2 前項の規定により、延滞金の減免を受けようとするものは、当該事由発生の都度申請書にその事由を証明する書類(証明を要しない場合を除く。)を添付して、町長に提出しなければならない。

(町民税の減免)

第6条 条例第33条の規定による町民税の減免は、次に定めるところにより行う。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けたときは、その日以後の納期に係る税額を減免する。

(2) 災害により死亡したとき、障害者になったとき、又は住家又は家財が滅失し又は著しくき損したときは、災害の程度によりその日以後の納期に係る税額を減免する。

(3) 失業その他の理由により納税者のその年の見込所得金額がないとき、又は前年の所得金額に比し著しく減少したときは、所得割額について減免する。

(4) 納税義務者が死亡したときは、納税継承者のその時点における状況によって、死亡した日以後の納期に係る所得割額について減免する。

(5) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生である者については、その在学中に到来する納期に係る所得割額について減免する。

(6) 公益社団法人及び公益財団法人で収益事業(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号の収益事業をいう。以下同じ。)を行わないものについては、均等割額について減免する。

(7) 清算中又は6月以上引き続いて事業を中止中の法人については、均等割額について減免する。

(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を行わないものについては、均等割額について減免する。

(9) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

ア 収益事業を行わない法人については、均等割額について減免する。

イ 収益事業を行う法人については、当該法人設立の日から5年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る均等割額について減免する。

(10) 前各号との均衡上減免の必要があるときは、その都度減免する。

(固定資産税の減免)

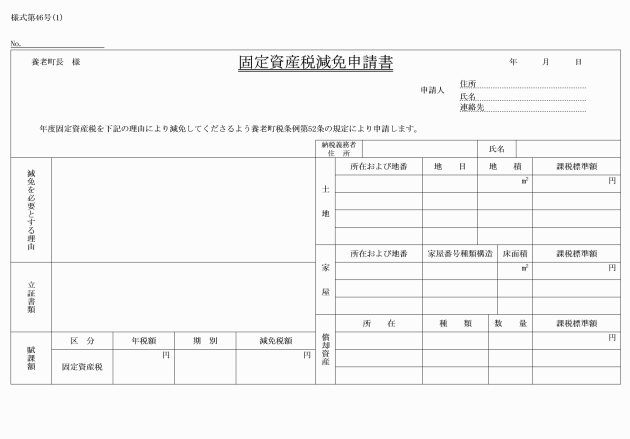

第7条 条例第52条の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところにより行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受ける者の所有する固定資産で自己の用に供するものについては、次の区分により減免する。

ア 賦課期日において生活保護法の規定により生活扶助を受けているときは、免除する。

イ 賦課期日後において生活保護法の規定により生活扶助を受けたときは、その日以後の納期に係る税額を減免する。

(2) 前号に該当するもの以外のもので貧困により生活のため公私の扶助を受けている者が所有する固定資産で自己の用に供するものについては、その扶助を受けた日以後の納期に係る税額を減免する。

(3) 災害により家屋又は土地並びに償却資産が損害を受けたときは、その災害の程度によりその日以後の納期に係る税額を減免する。

(4) 国民健康保険の診療を行う医師、歯科医師で診療施設の開設者が所有する家屋の内診療に関する部分(診療室、待合室、玄関、検査室、当直室、廊下、手術室等)については、年税額で30万円を限度として免除する。

(5) 専ら公益の目的のために無償で使用させている固定資産については、免除する。

(6) 前各号との均衡上減免の必要があるときは、その都度減免する。

(軽自動車税の種別割の減免)

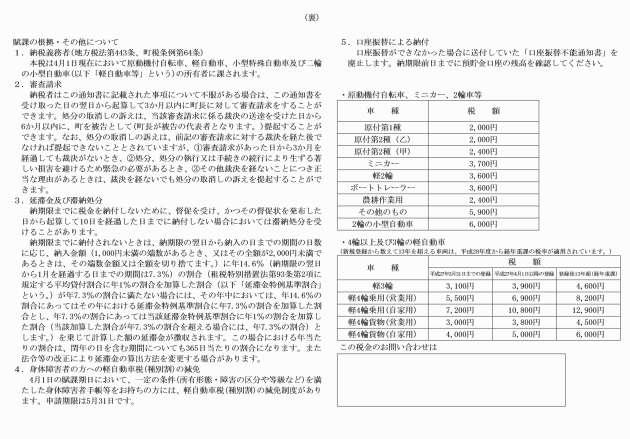

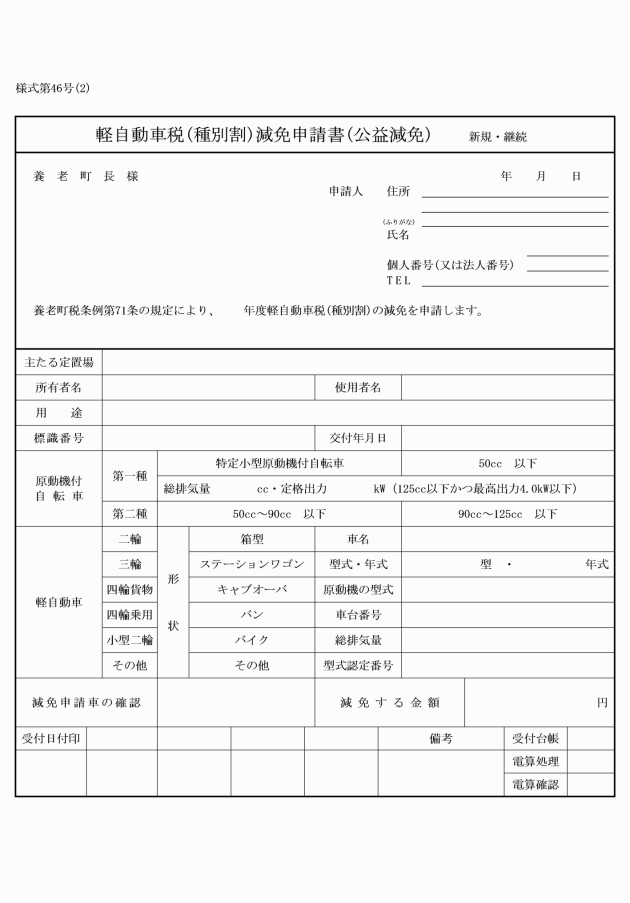

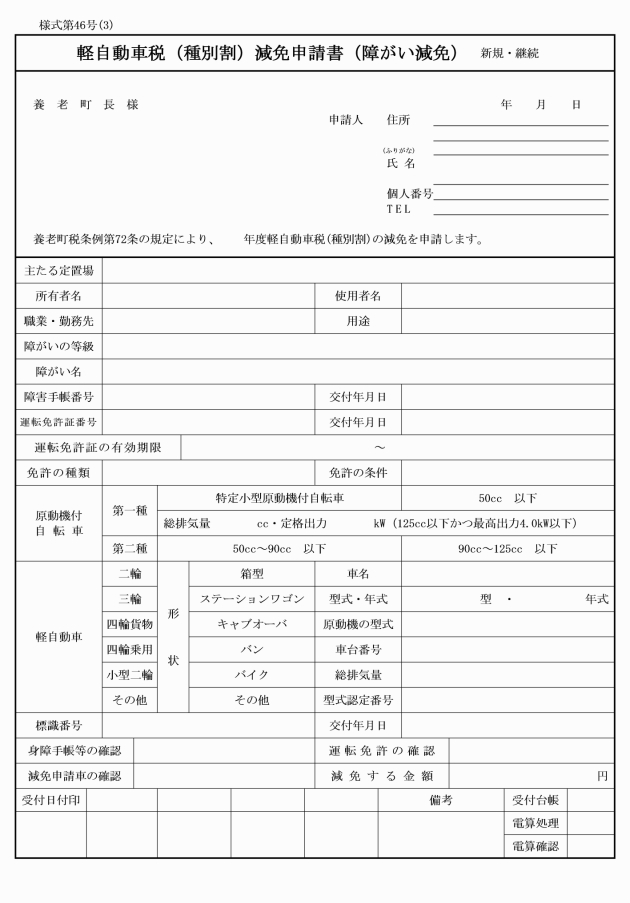

第8条 条例第72条の規定による軽自動車税の種別割の減免は、次に定めるところにより行う。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者又は県から療育手帳の交付を受けた知的障害者で、その者が所有し、専ら使用する軽自動車等(1台に限る。)について減免する。

(2) 前号との均衡上減免の必要があるときは、その都度減免する。

(軽自動車税の環境性能割の減免)

第8条の2 条例第65条の8第2項に規定する環境性能割の減免を受けるための手続きその他必要な事項については、県の自動車税の環境性能割の減免の例によるものとする。

2 軽自動車税の環境性能割の減免は、当分の間、県が自動車税の環境性能割の減免の例により、行うものとする。

3 条例附則第12条の3の規定により町長が定める3輪以上の軽自動車は、岐阜県税条例施行規則(昭和25年岐阜県規則第43号)第83条の7から第83条の10までの規定を準用する。

(納税通知書等に使用する印)

第9条 納税通知書、その他の通知書、徴収嘱託書、催告書及び督促状に使用する町長の印は、同色インキで刷り込むものとする。

(町民税納入のために指定する金融機関)

第10条 条例第32条の4の規定による町民税の納入は、指定されている金融機関とする。

(県民税に対する規定の適用)

第11条 個人の町民税についてこの規則の規定を適用する場合においては、その県民税についてもあわせて適用があるものとする。

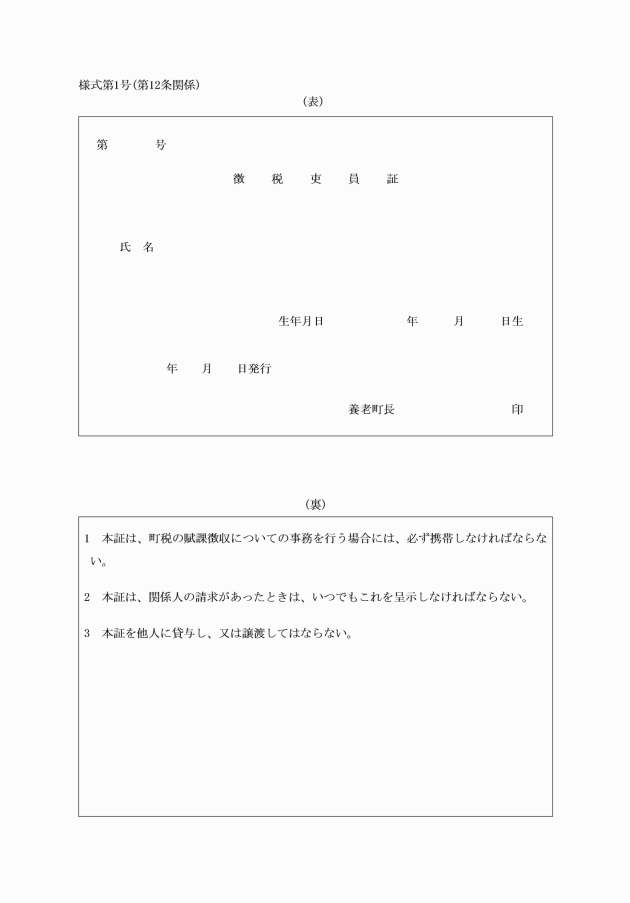

(徴税吏員証)

第12条 徴税吏員が、町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、若しくは検査を行い、又は滞納処分を行う場合及び犯則事件の調査を行う場所において身分を証明する証票は、様式第1号とする。

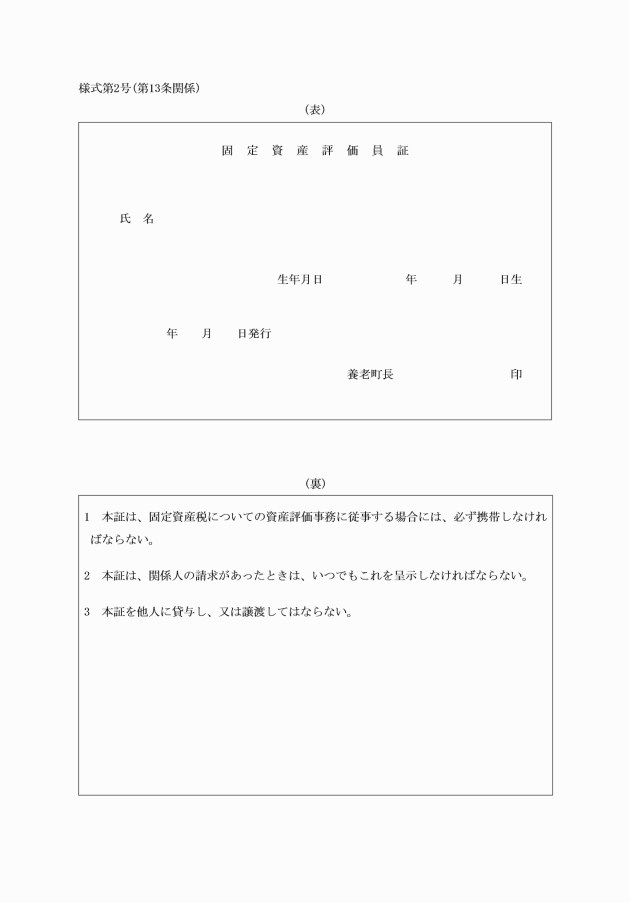

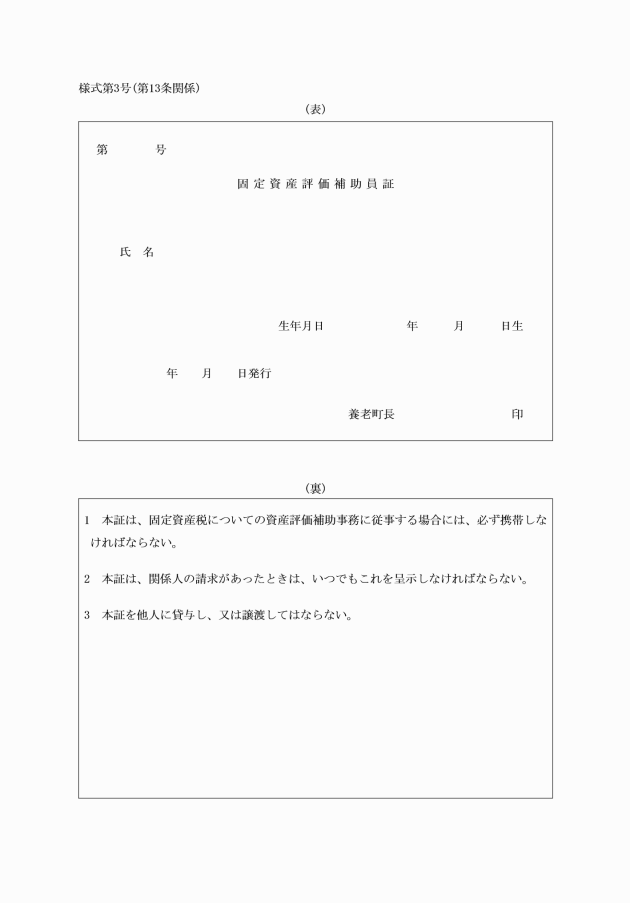

(固定資産評価補助員の設置)

第13条 町長は、固定資産評価員(以下「評価員」という。)の職務を補助させるため、所要数の固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)を置く。

(犯則事件の調査等についての取扱い)

第14条 町税に係る犯則事件の調査を行う徴税吏員が、調査によって国税犯則取締法(明治33年法律第67号)を準用する犯則事実を発見したときは、調査を受けたものに対し直ちに申告又は届出その他の手続をさせなければならない。

2 前項の犯則事実があって告発又は通告処分に付する必要があると認めるときは、関係書類を作製の上、速やかに町長に対しその事実を報告し、その指揮を受けなければならない。

3 徴税吏員が犯則事件の調査をしたときは、速やかに町長に対し調査復命書を提出しなければならない。

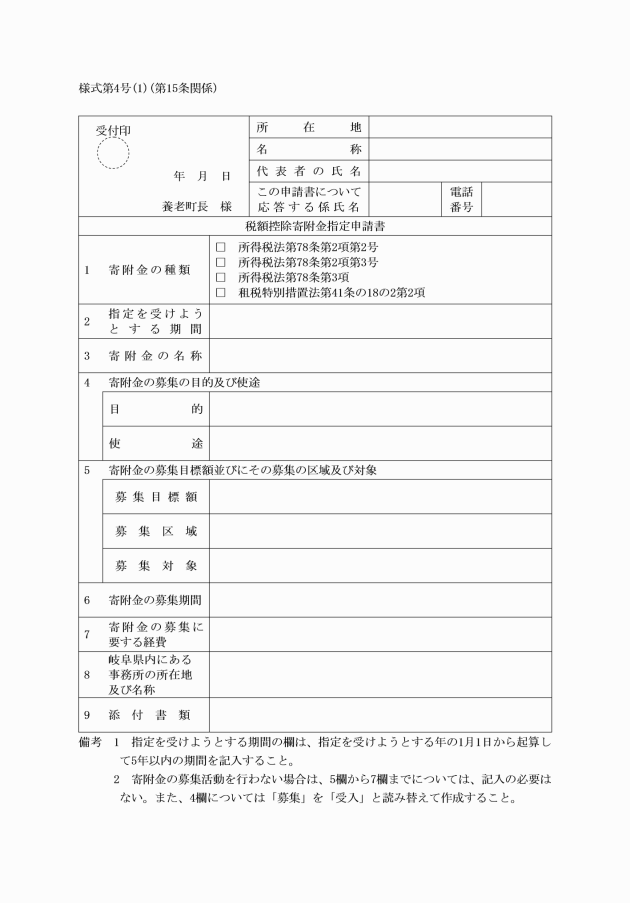

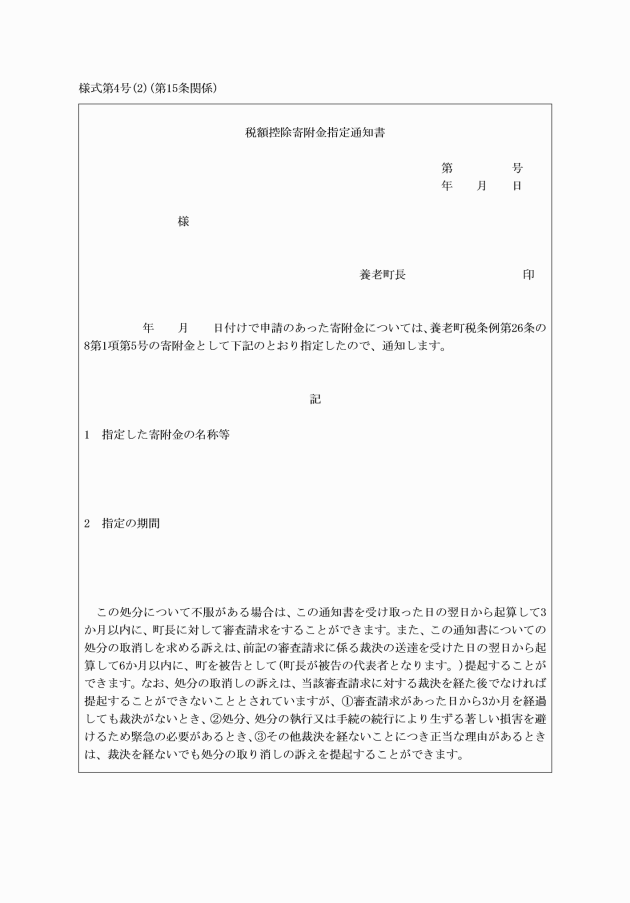

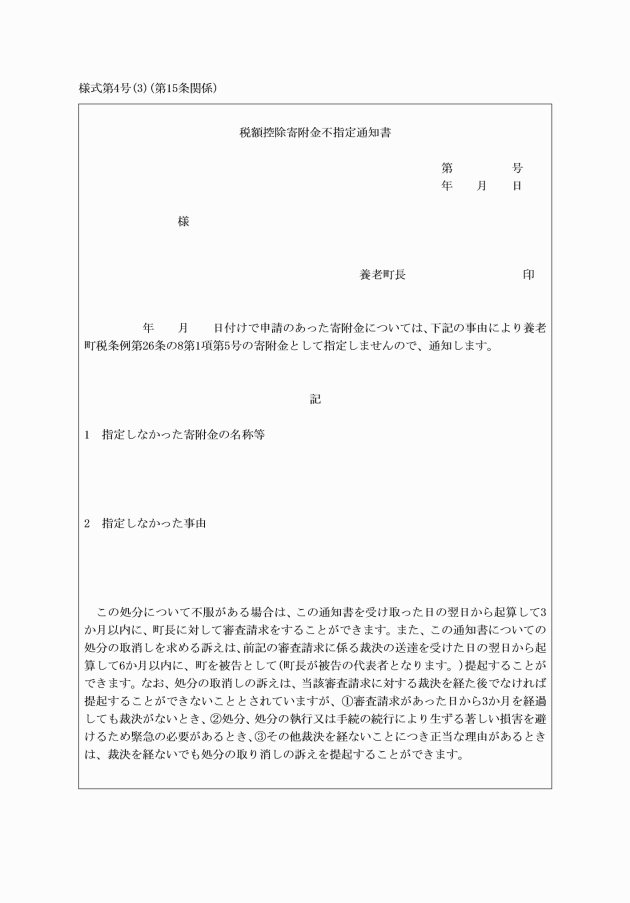

(税額控除寄附金の指定)

第15条 条例第26条の8第1項第5号の規定による指定を受けようとする者は、当該指定を受けようとする前年の12月1日から当年11月30日までの間に、様式第4号(1)による申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、岐阜県税条例(昭和25年岐阜県条例第22号)第22条第5号の規定による岐阜県知事の指定を受けた寄附金については、町長が指定したものとみなす。

(2) 定款又はこれに準ずるもの

(3) 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該寄附金が県内における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するものであることを確認するために町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る寄附金が県内における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するものであると認めるときは、期間を定めて、条例第26条の8第1項第5号の寄附金(以下この条において「指定寄附金」という。)として指定するものとする。この場合において、その指定の期間は、当該指定の日が属する年及びこれに引き続く4年間の期間(特定寄附金等に該当する期間に限る。)とする。

5 指定寄附金を受け入れる者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その事実を証明する書類を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 当該指定寄附金の名称に変更があったとき。

(2) 当該指定寄附金を受け入れる者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地に変更があったとき。

(3) 当該指定寄附金の受入れの目的及び使途に変更があったとき。

(4) 当該指定寄附金が特定寄附金等に該当しなくなったとき。

(1) 指定寄附金が県内における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する寄附金に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第2項の規定による指定を受けたとき。

8 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を指定寄附金を受け入れる者に通知するものとする。

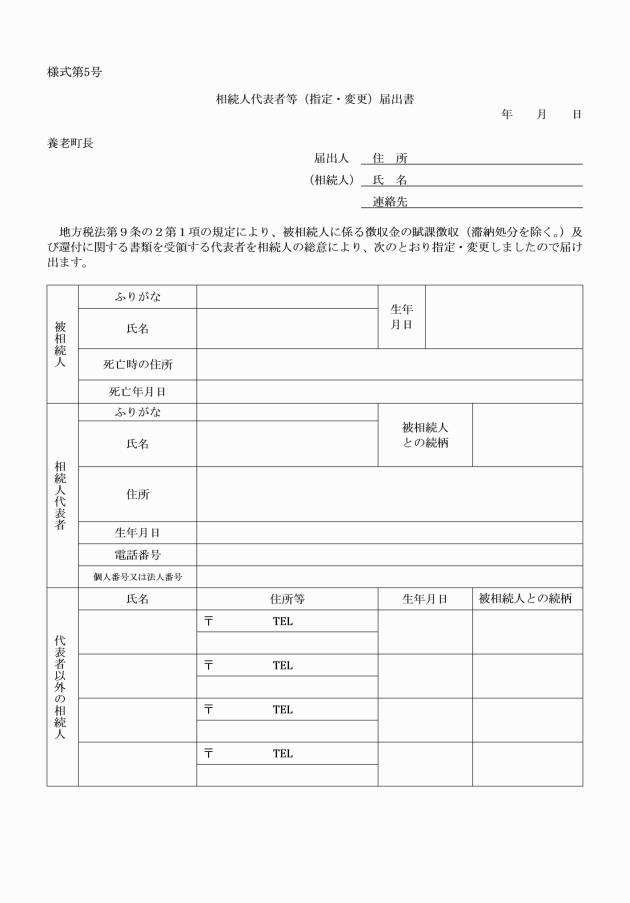

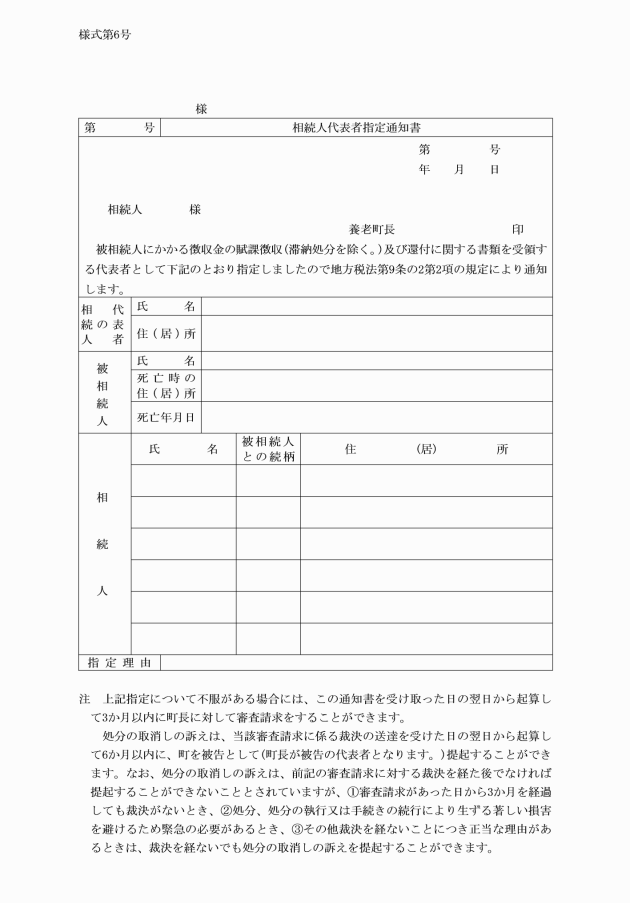

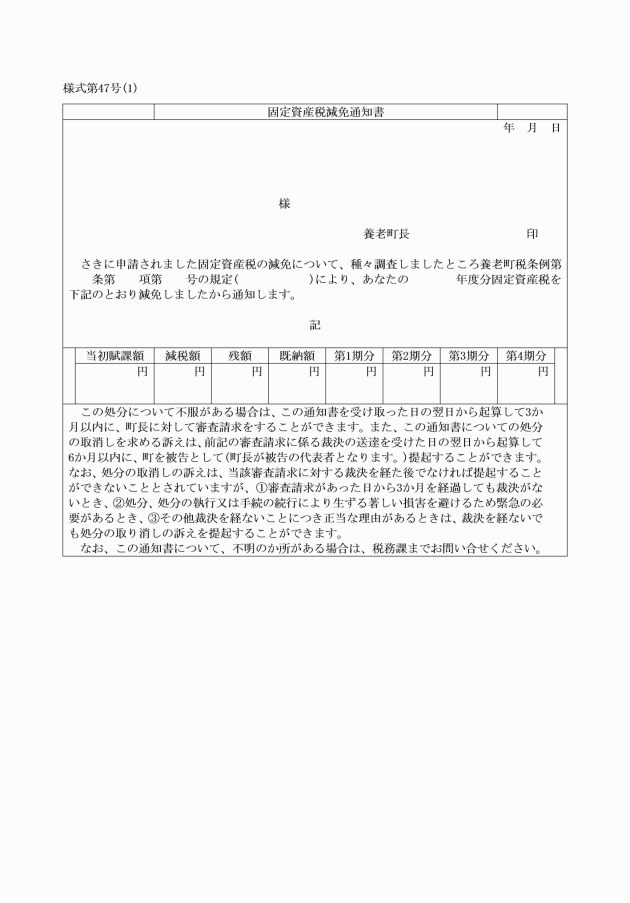

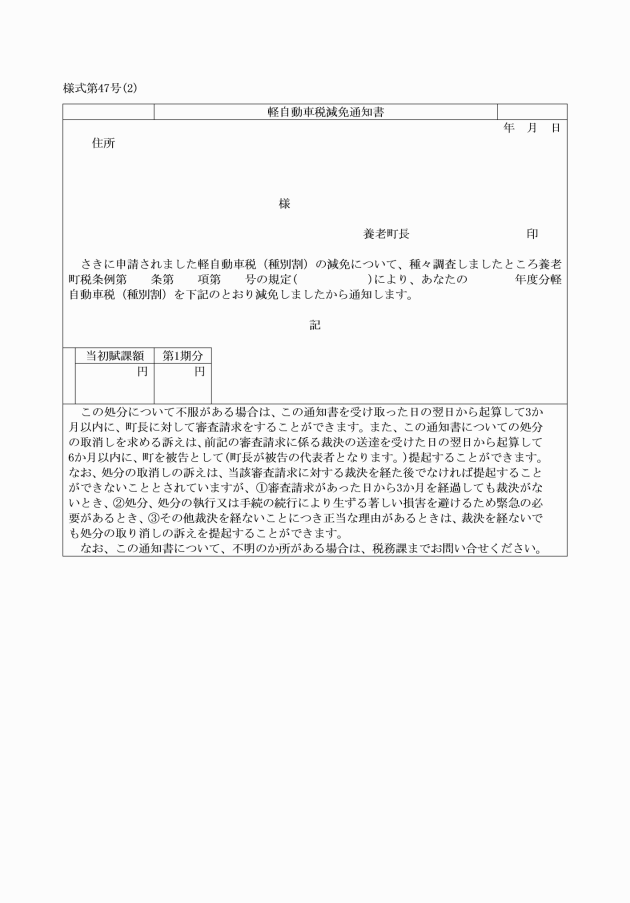

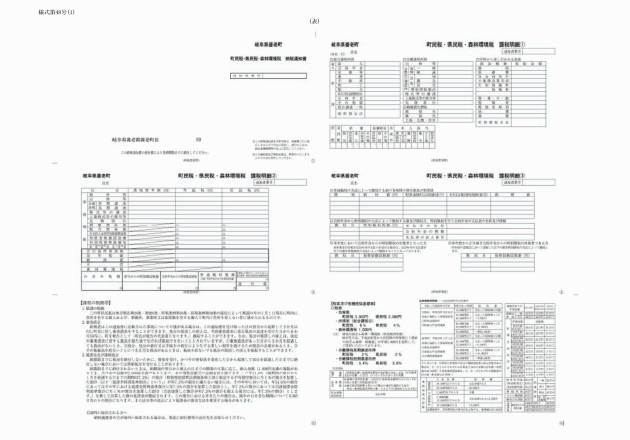

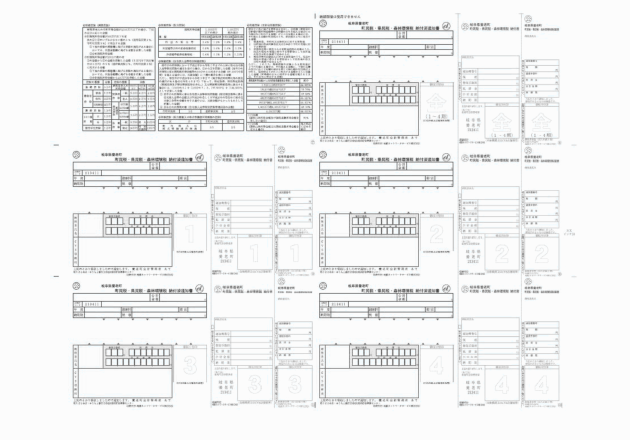

(通知書等の様式)

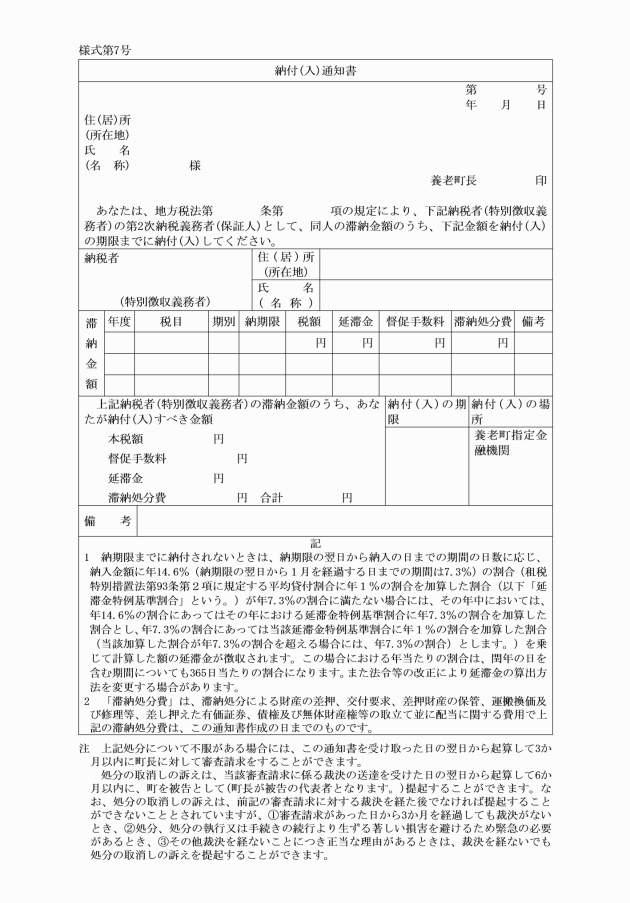

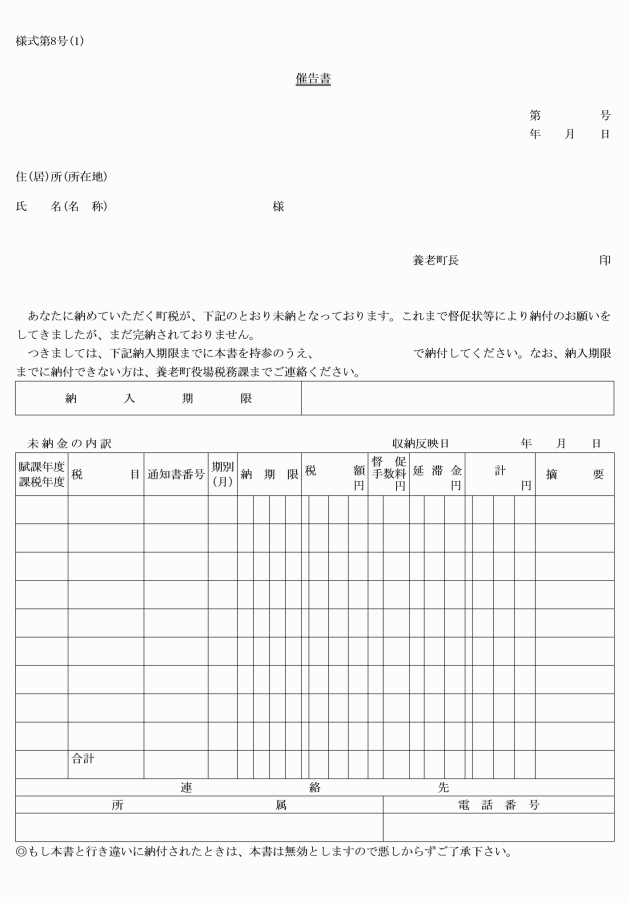

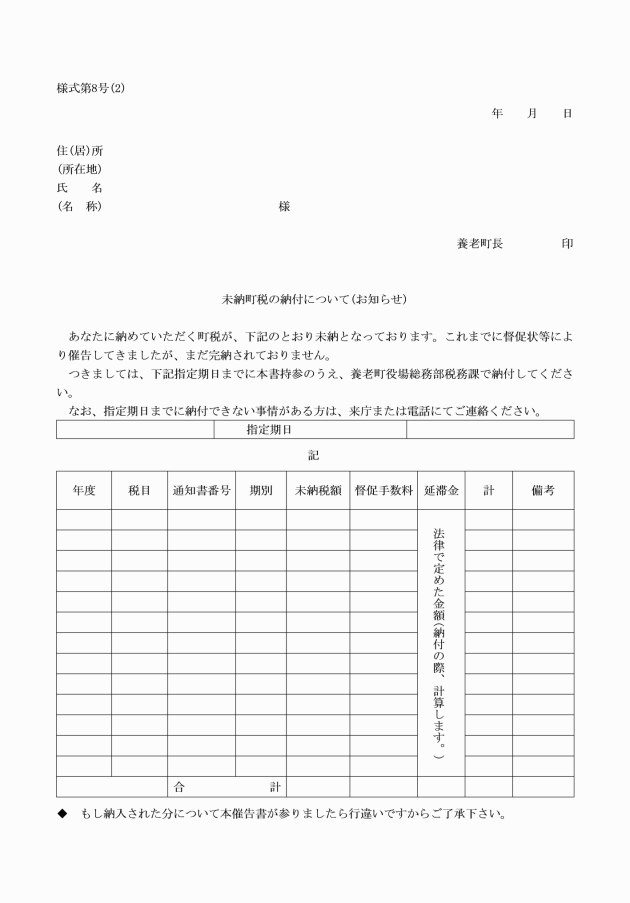

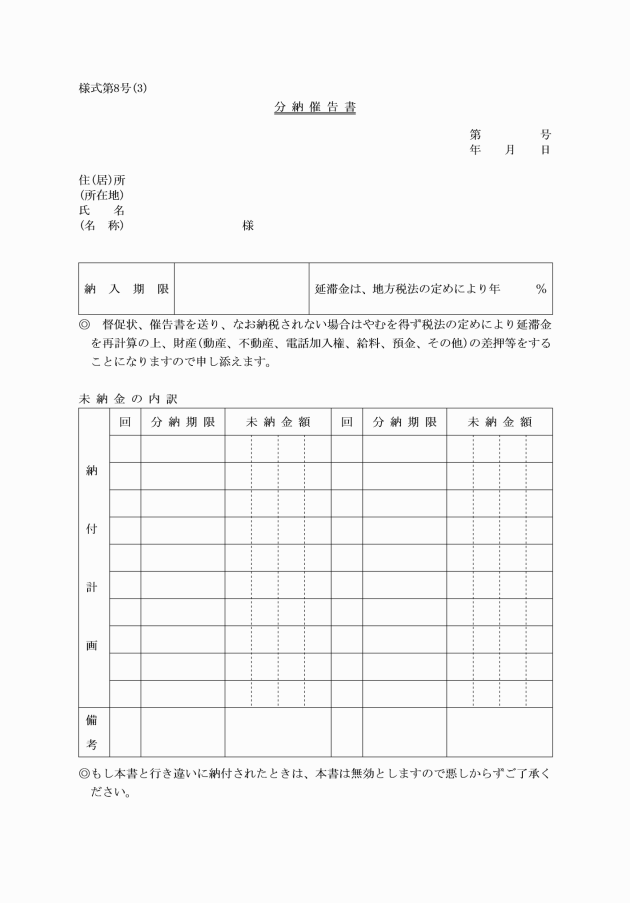

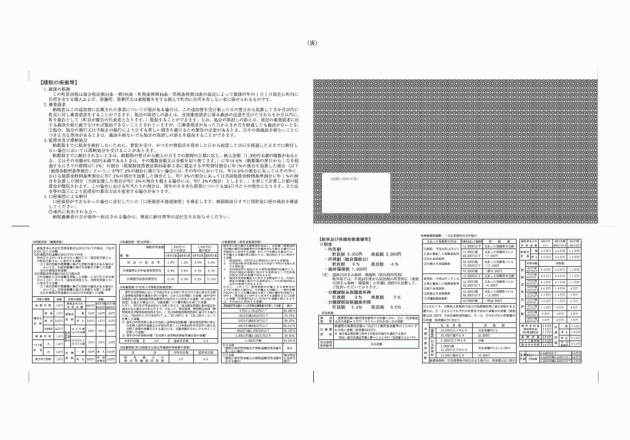

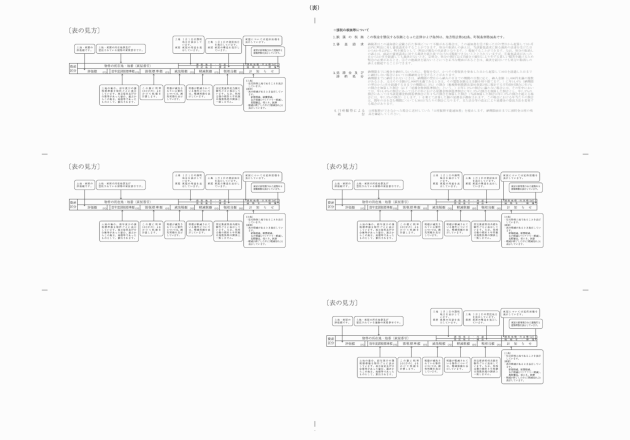

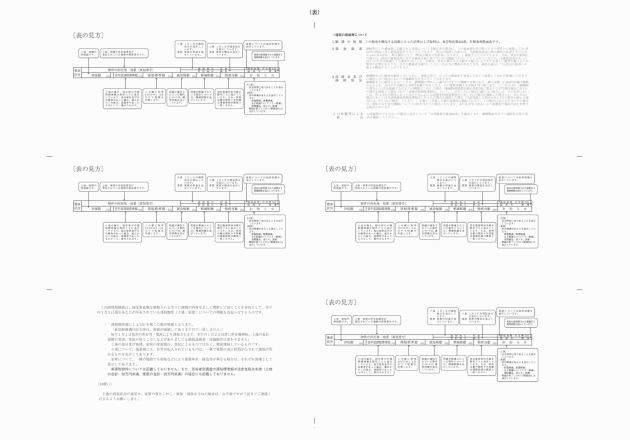

第16条 条例及びこの規則の施行上必要な通知書等の諸様式は、施行規則その他別に定めがあるものを除き次のとおりとする。

(1) 相続人代表者等(指定・変更)届出書 様式第5号

(2) 相続人代表者指定通知書 様式第6号

(3) 納付(入)通知書 様式第7号

(4) 納入催告書 様式第8号(1)~(3)

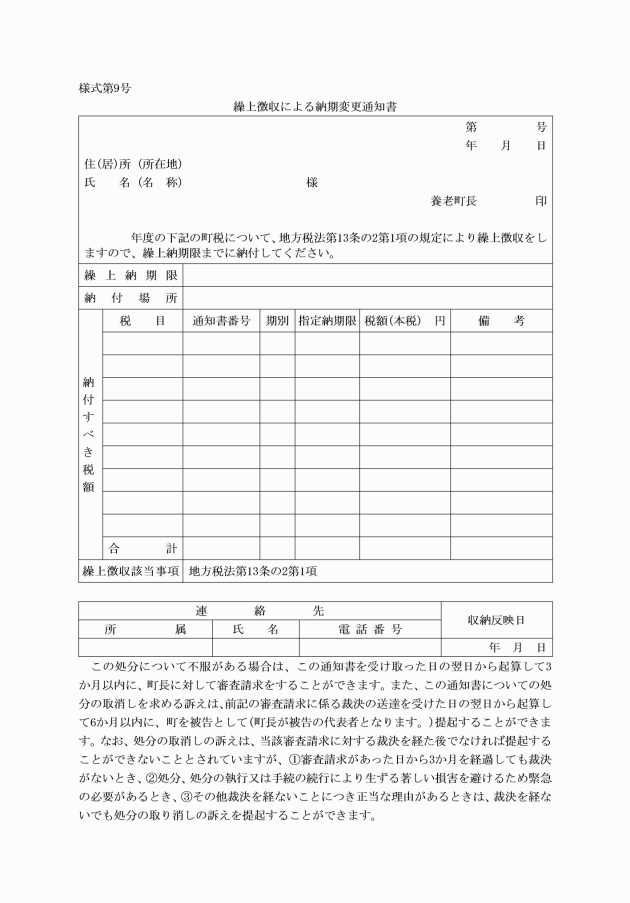

(5) 繰上徴収による納期変更通知書 様式第9号

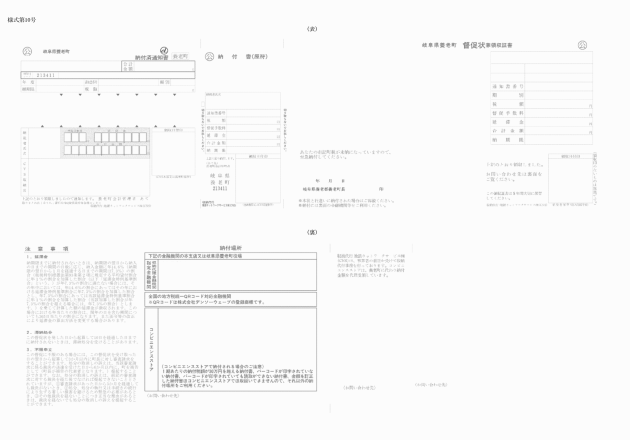

(6) 督促状 様式第10号

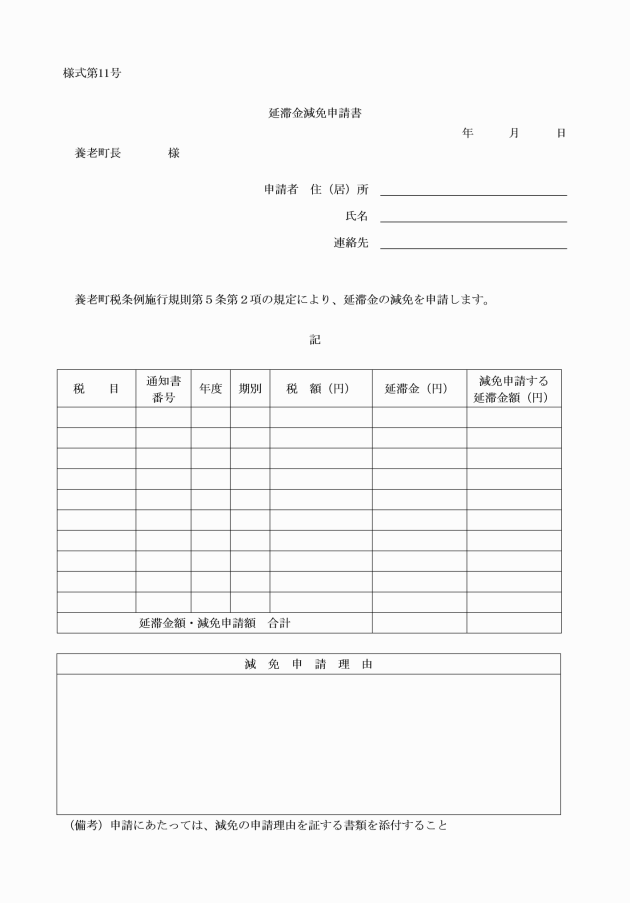

(7) 延滞金減免申請書 様式第11号

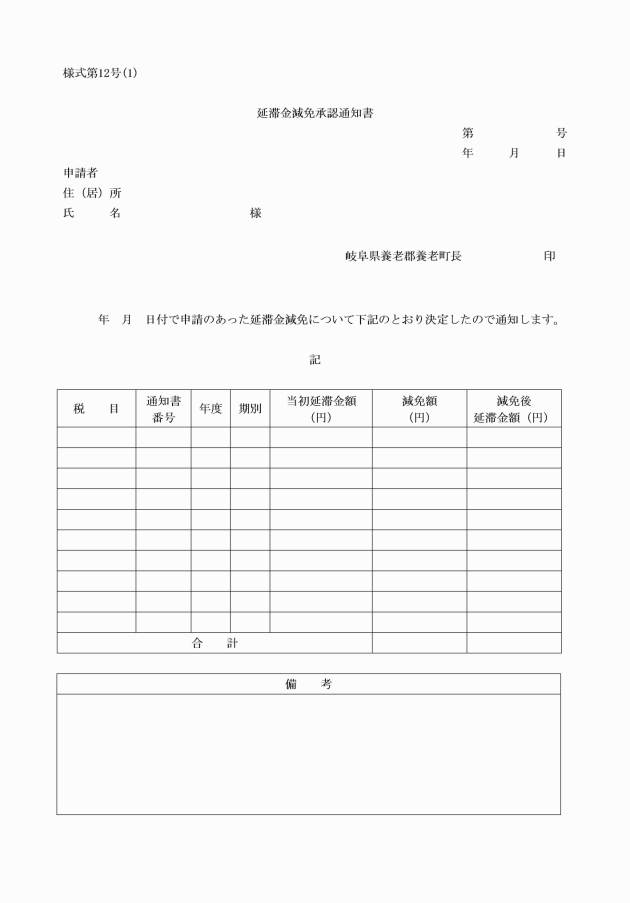

(8) 延滞金減免承認通知書 様式第12号(1)

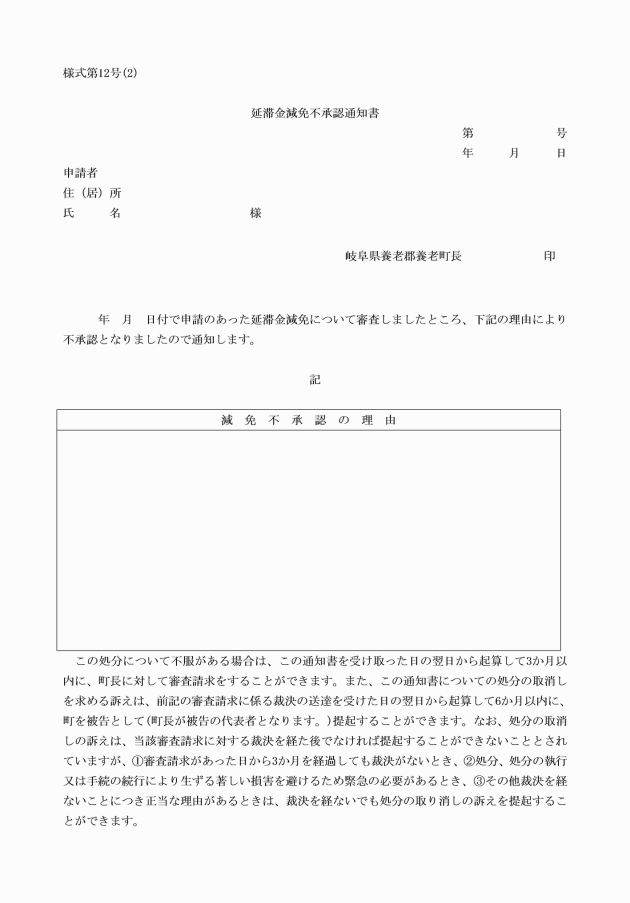

(9) 延滞金減免不承認通知書 様式第12号(2)

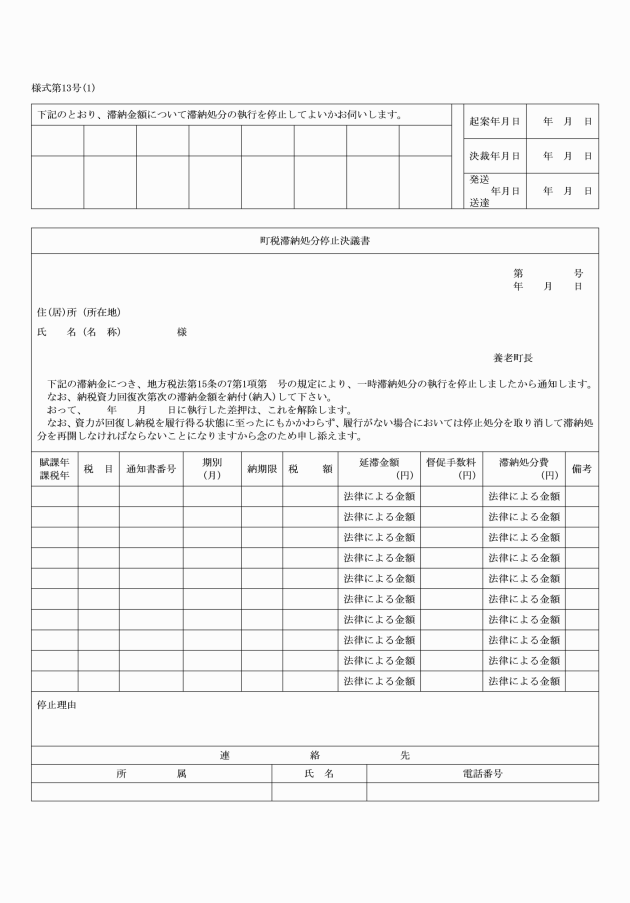

(10) 町税滞納処分停止決議書 様式第13号(1)

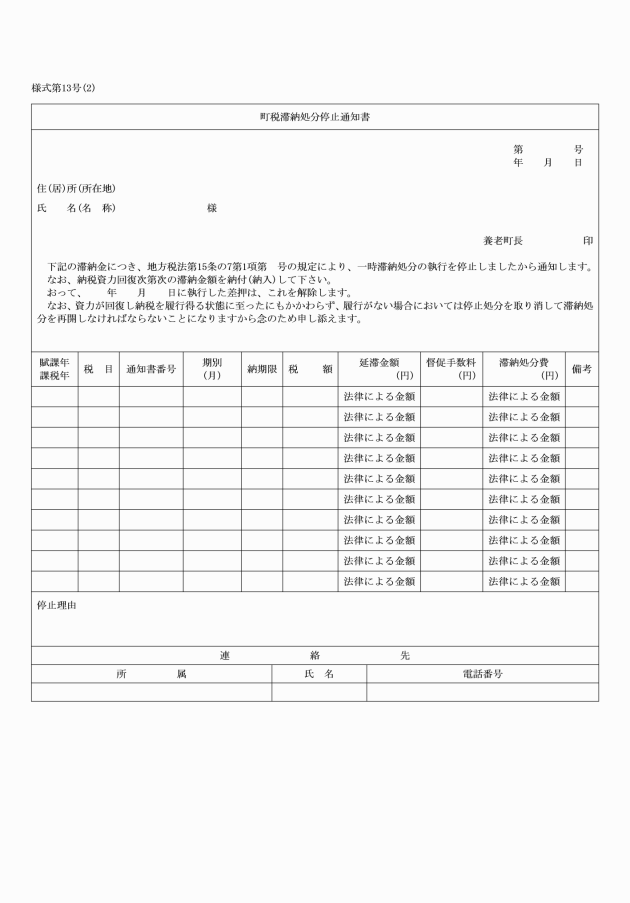

(11) 町税滞納処分停止通知書 様式第13号(2)

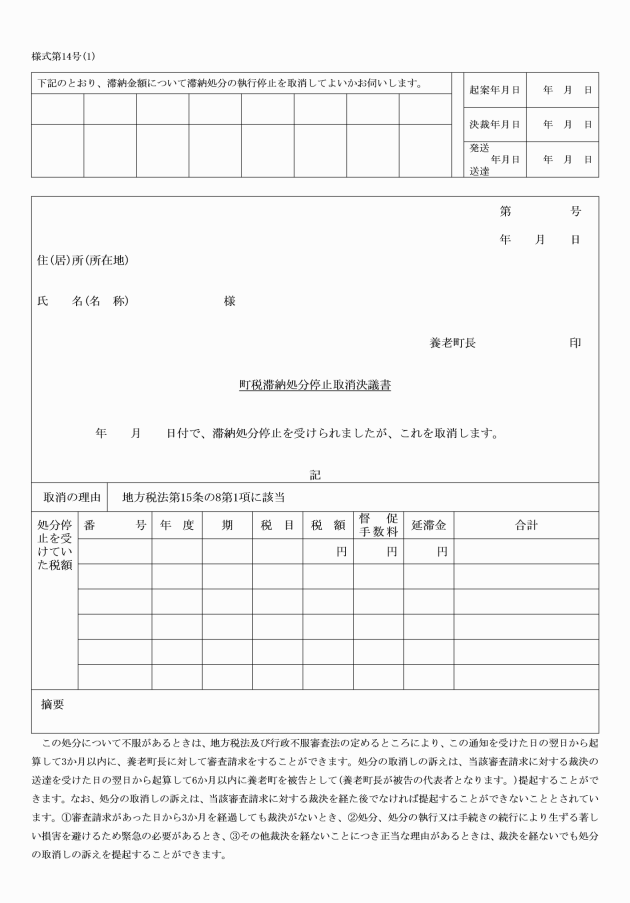

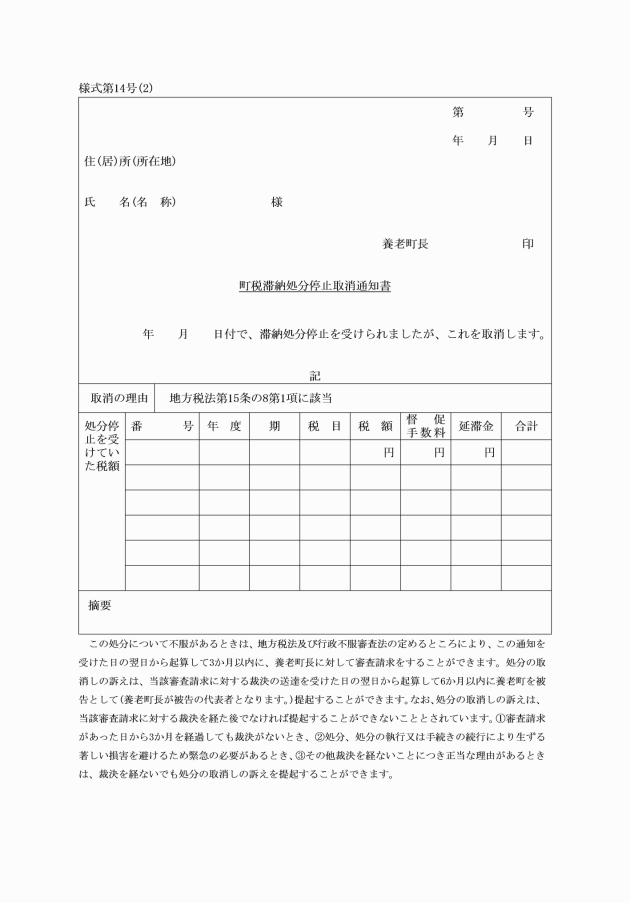

(12) 町税滞納処分停止取消決議書 様式第14号(1)

(13) 町税滞納処分停止取消通知書 様式第14号(2)

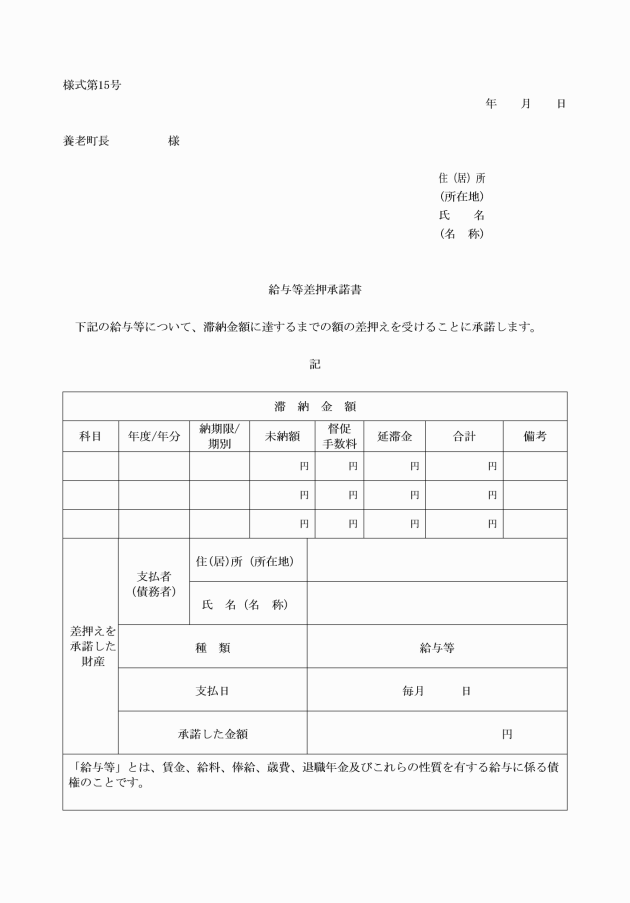

(14) 給与等差押承諾書 様式第15号

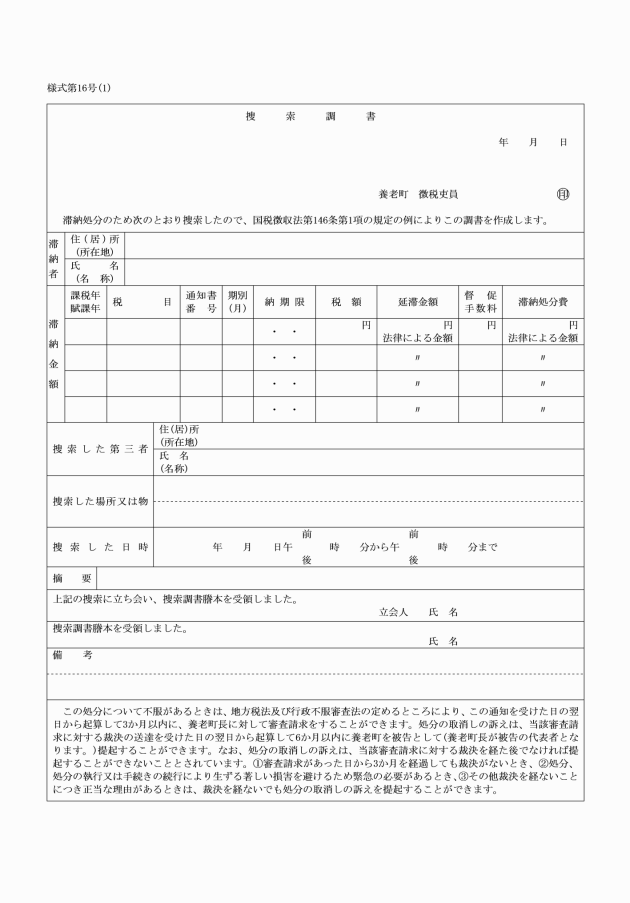

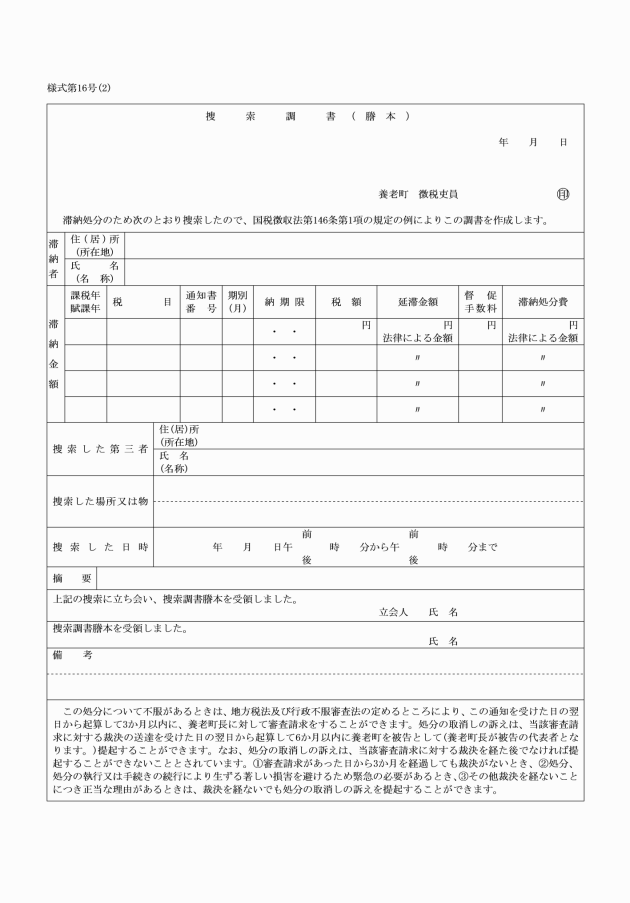

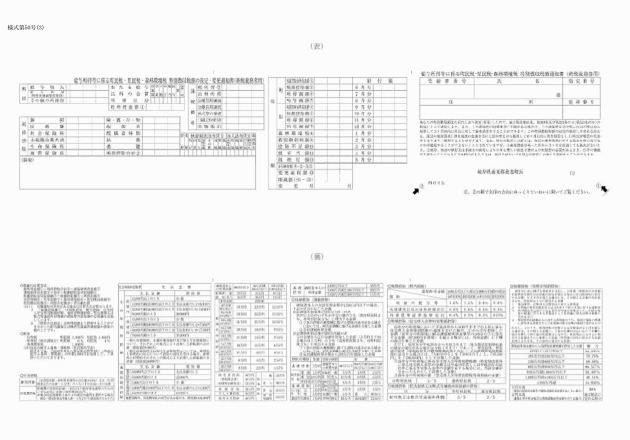

(15) 捜索調書 様式第16号 (1)・(2)

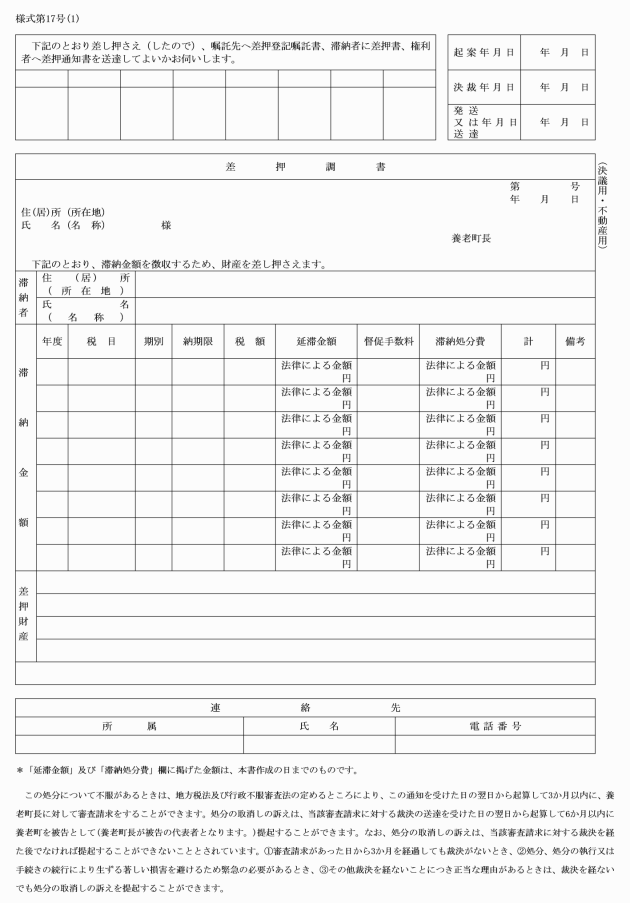

(16) 差押調書(不動産用) 様式第17号(1)

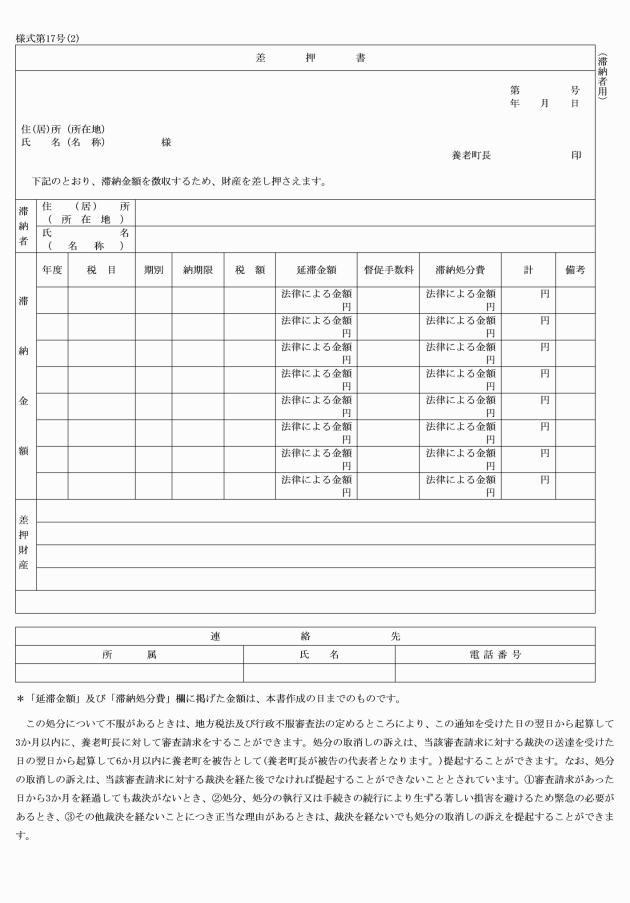

(17) 差押書(不動産用) 様式第17号(2)

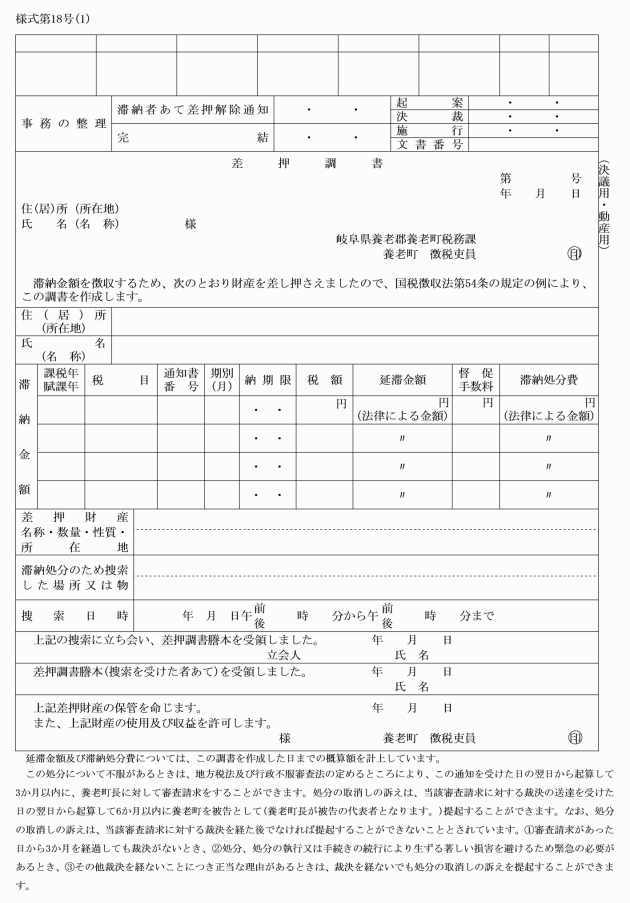

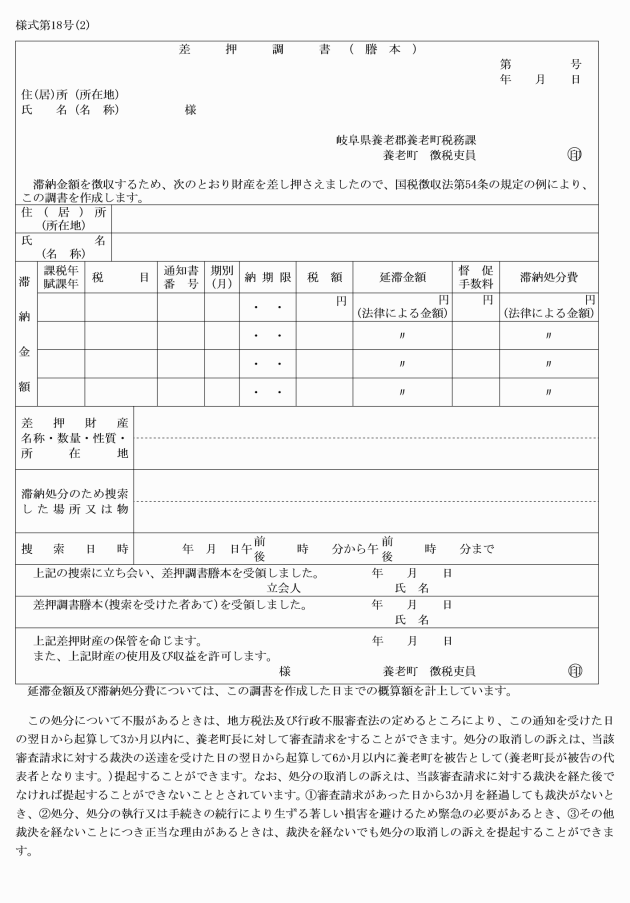

(18) 差押調書(動産用) 様式第18号(1)・(2)

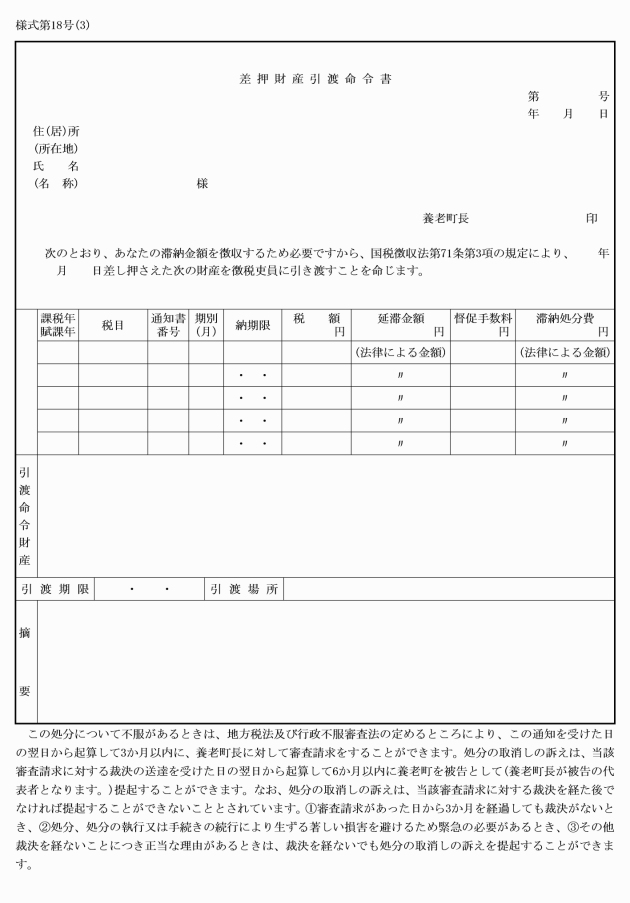

(19) 差押財産引渡命令書 様式第18号(3)

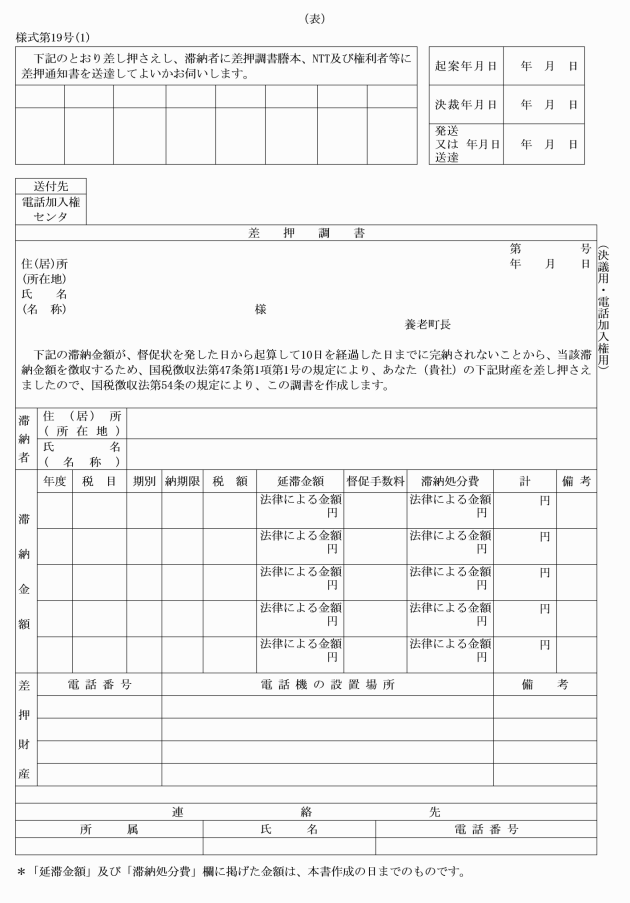

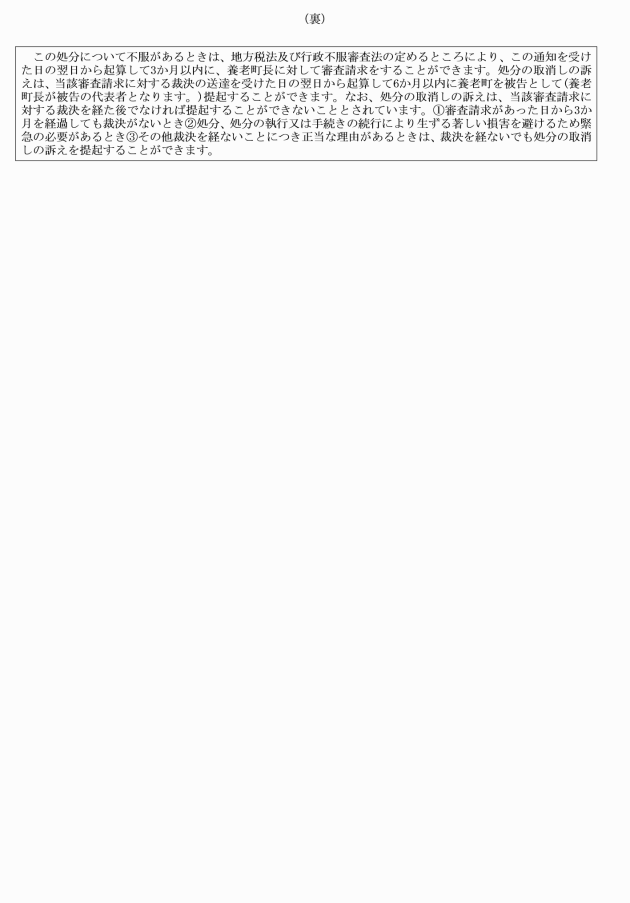

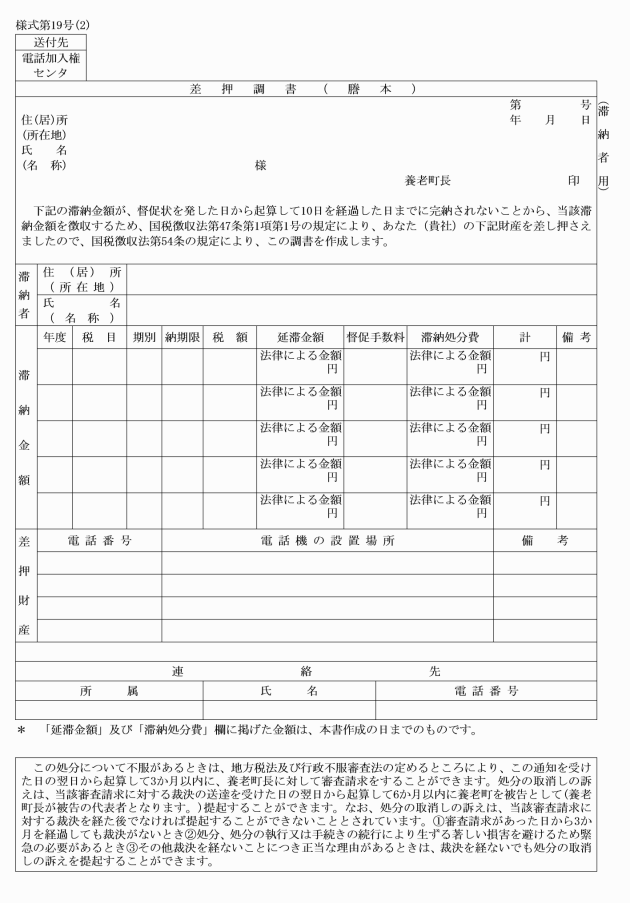

(20) 差押調書(電話加入権用) 様式第19号(1)・(2)

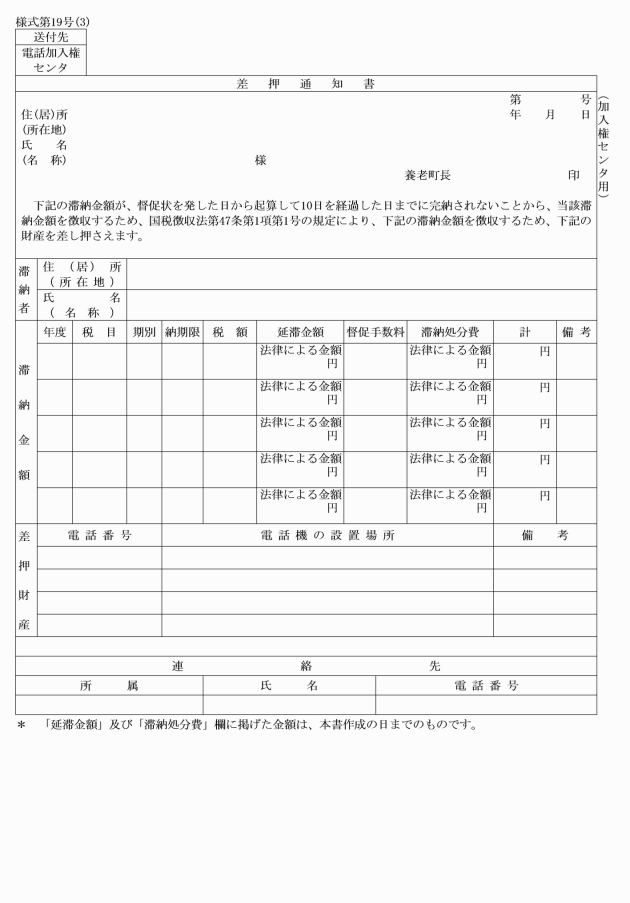

(21) 差押通知書(電話加入権用) 様式第19号(3)

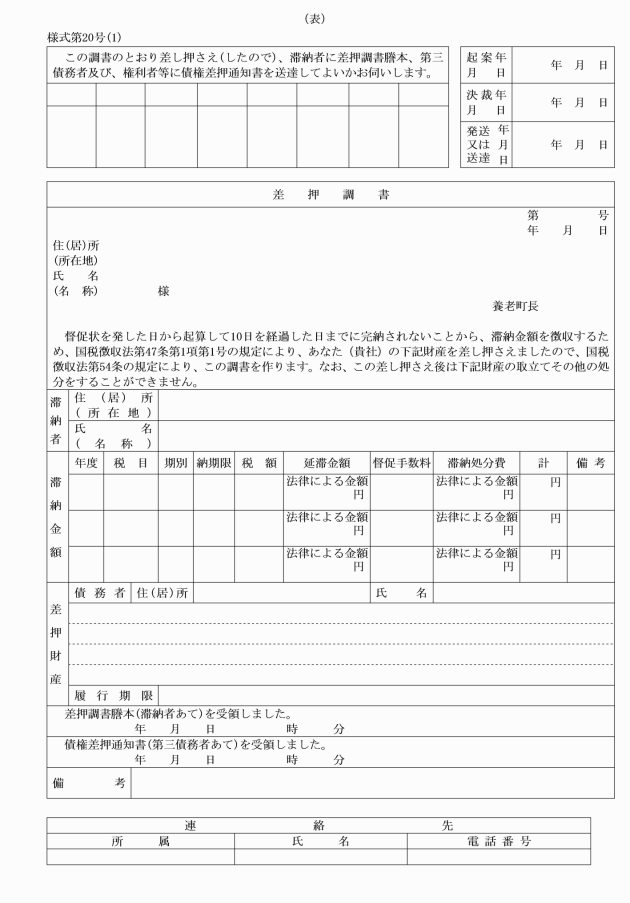

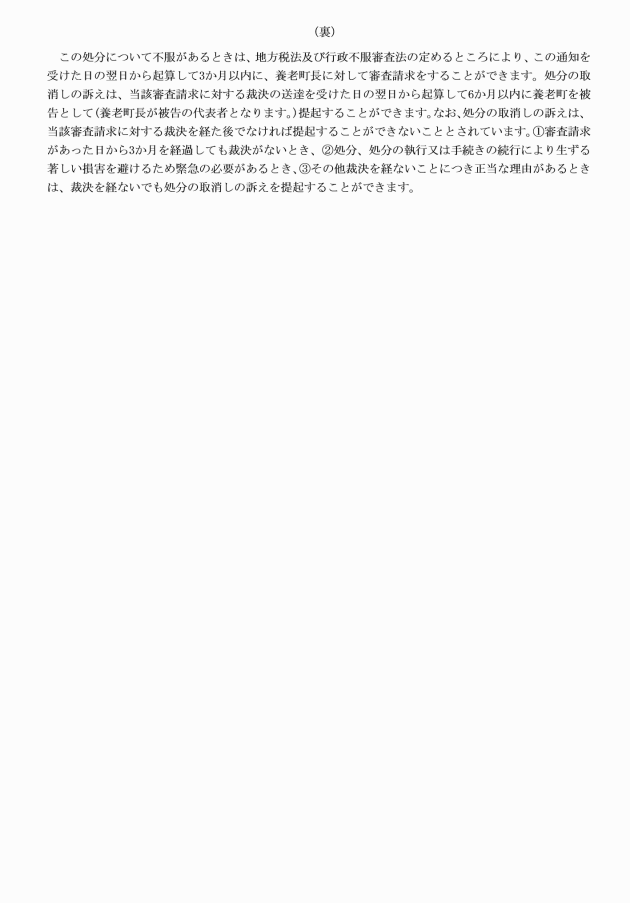

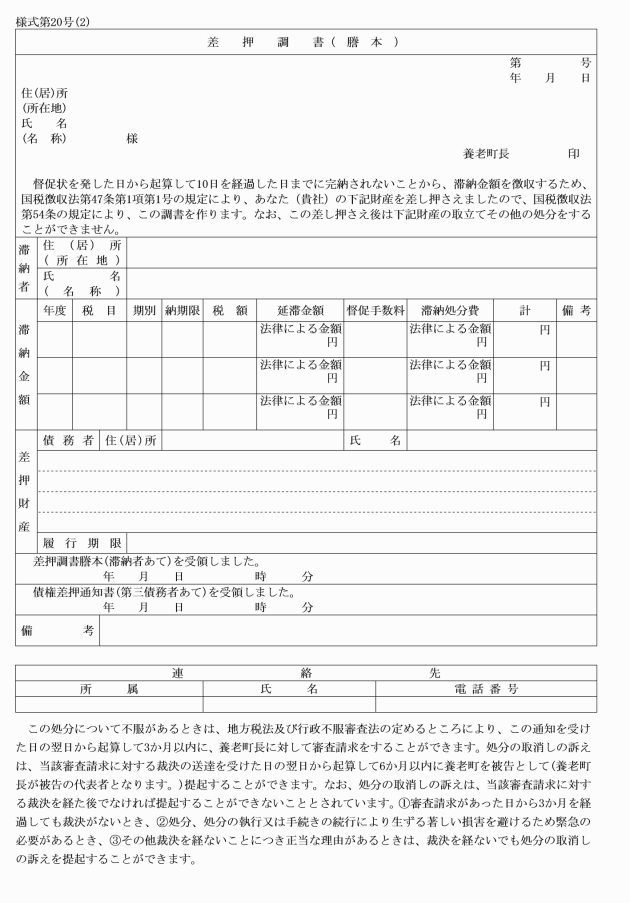

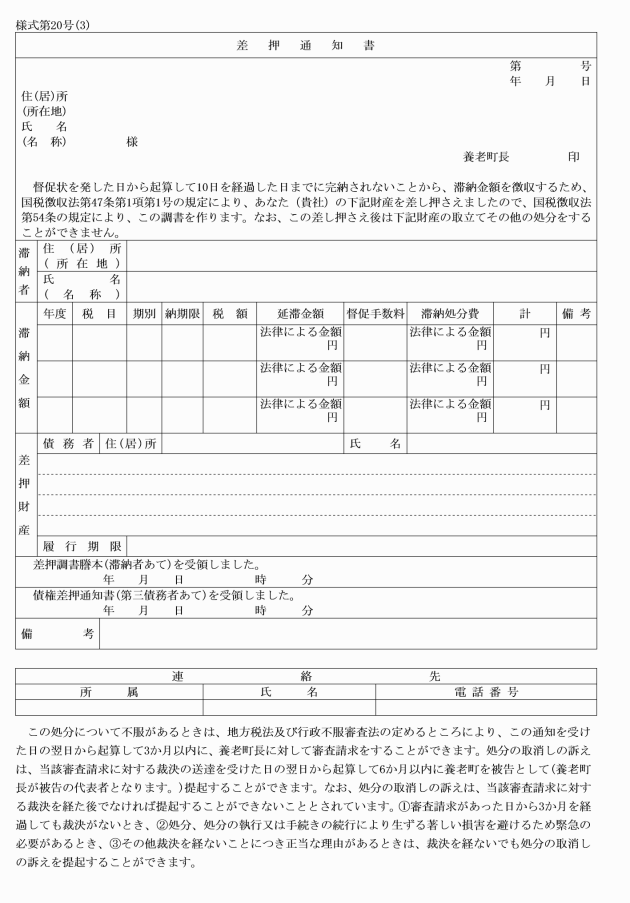

(22) 差押調書(債権用) 様式第20号(1)・(2)

(23) 差押通知書(債権用) 様式第20号(3)

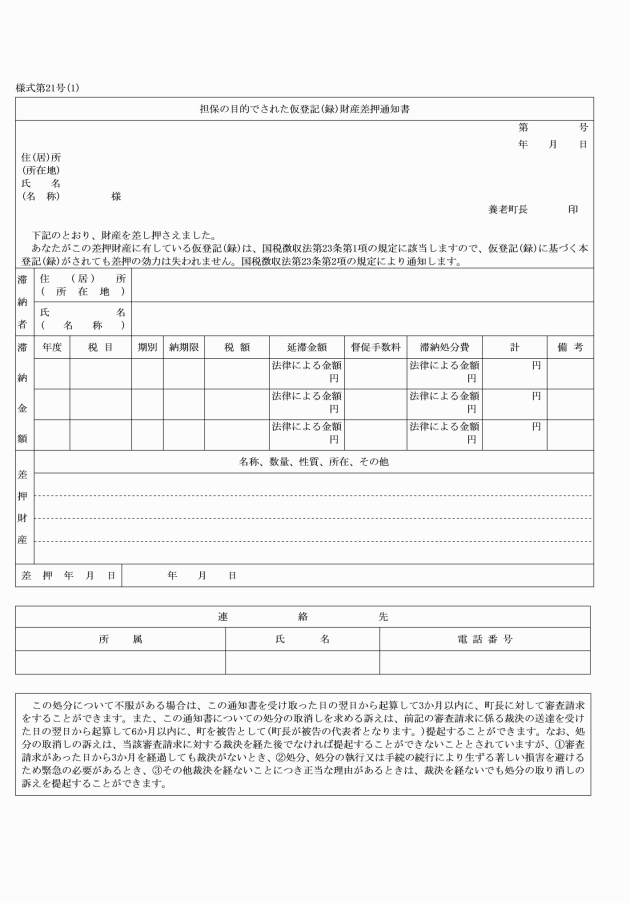

(24) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 様式第21号(1)

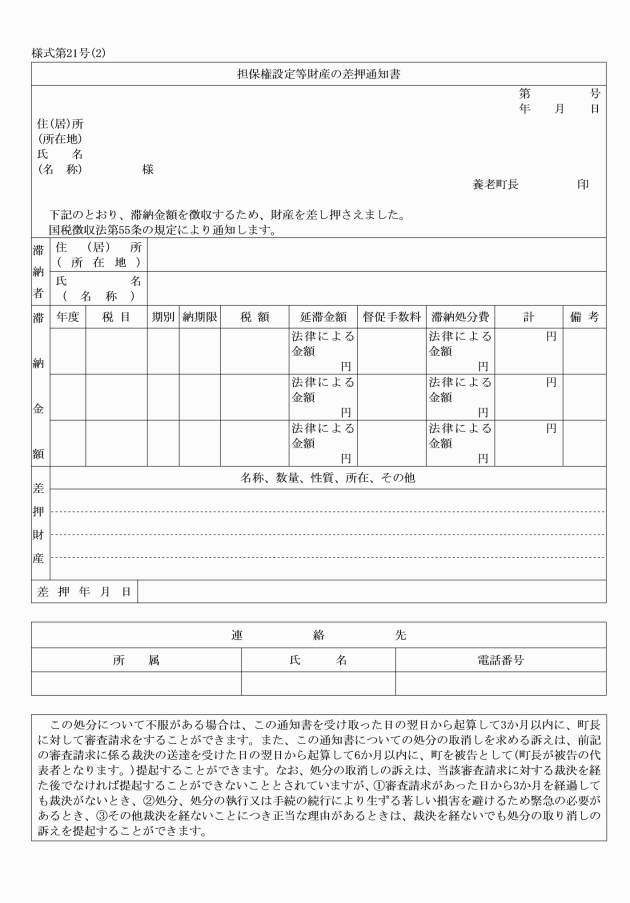

(25) 担保権設定等財産の差押通知書 様式第21号(2)

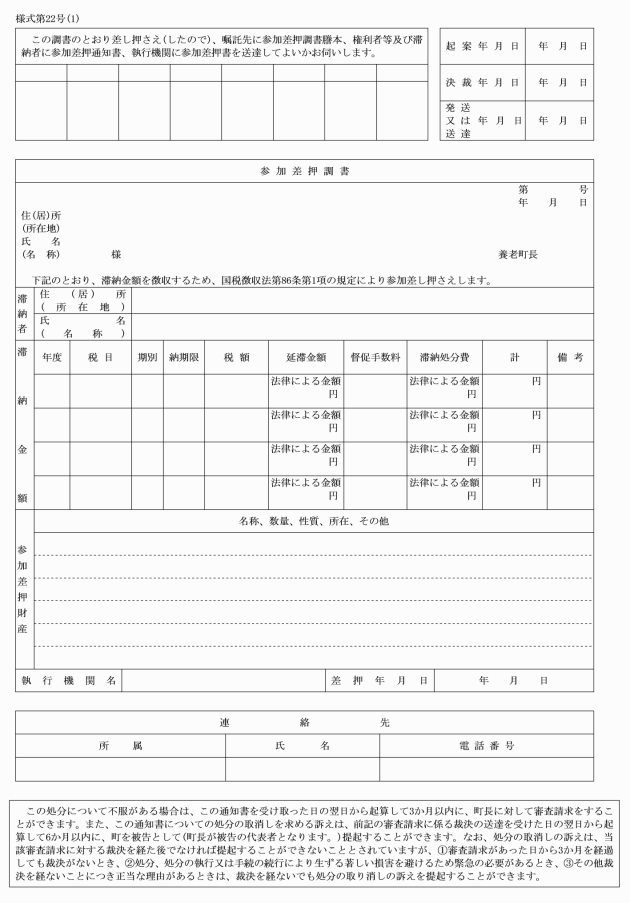

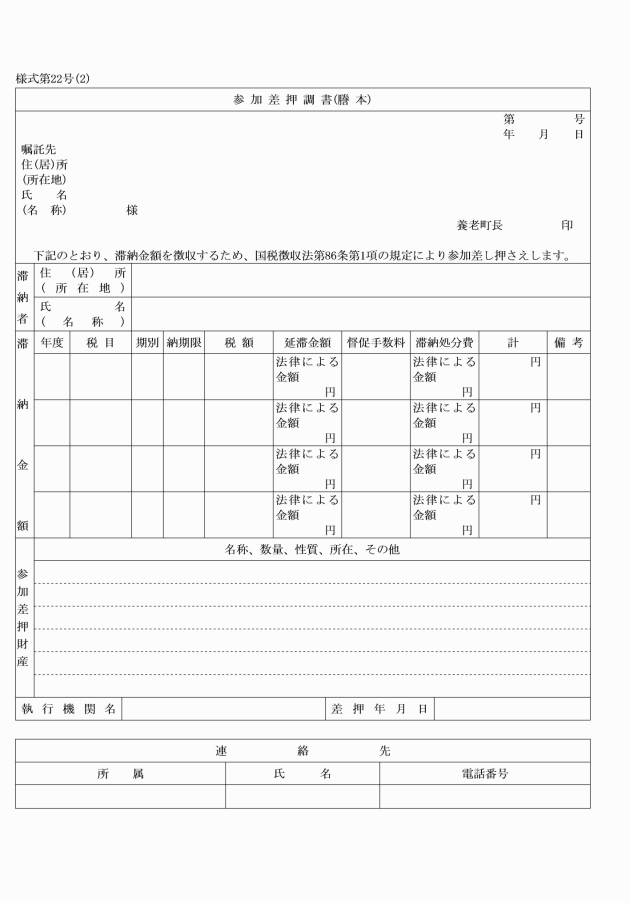

(26) 参加差押調書 様式第22号(1)・(2)

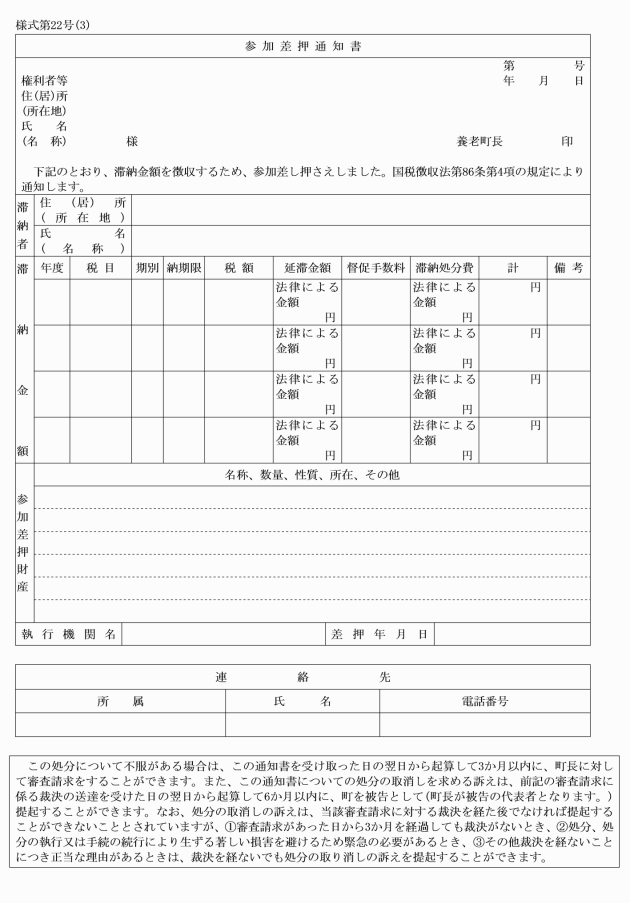

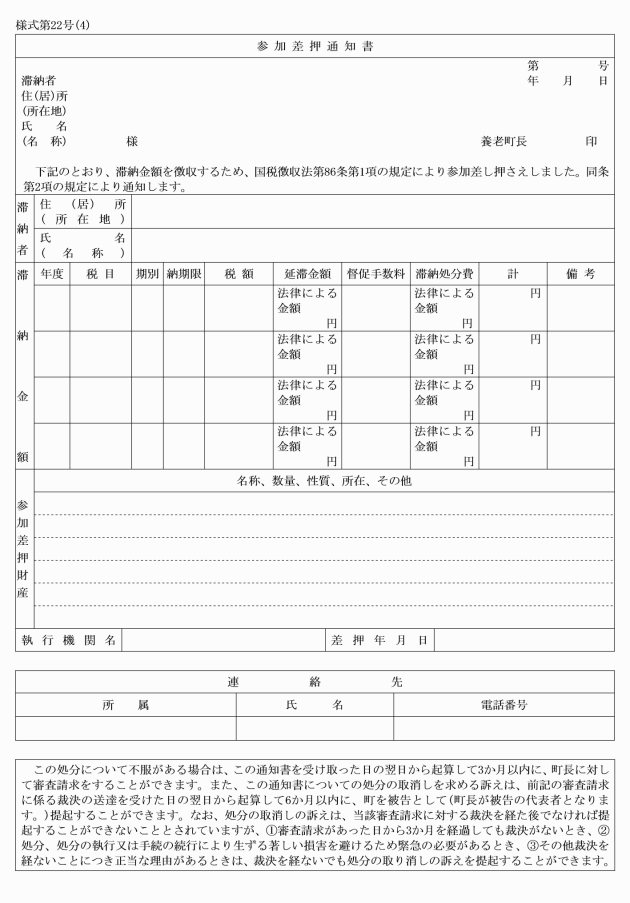

(27) 参加差押通知書 様式第22号(3)・(4)

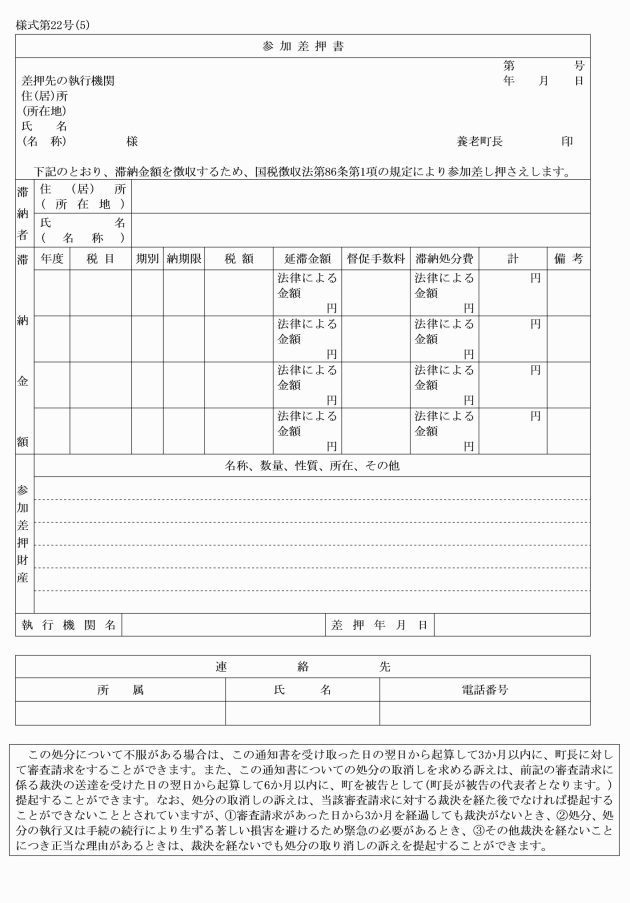

(28) 参加差押書 様式第22号(5)

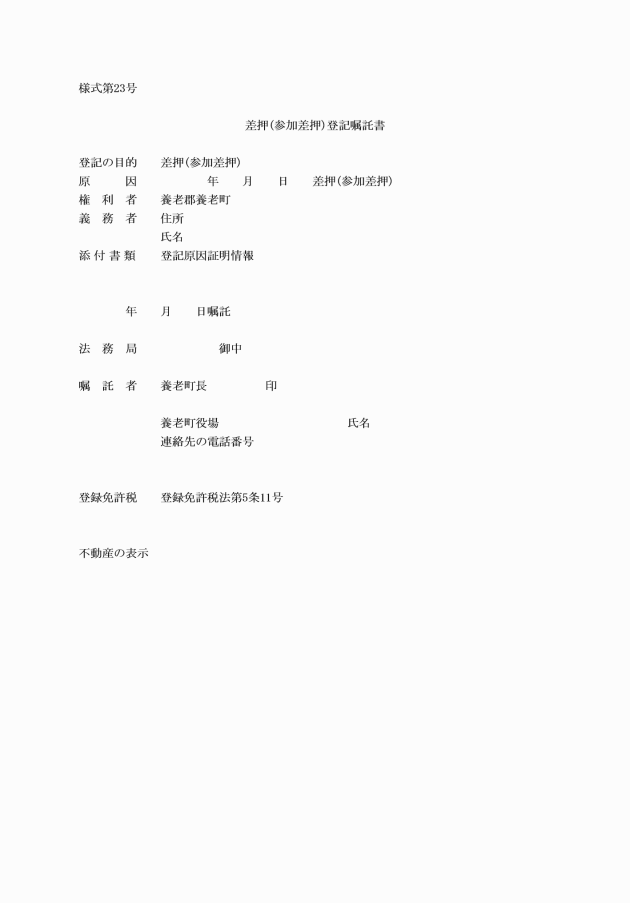

(29) 差押(参加差押)登記嘱託書 様式第23号

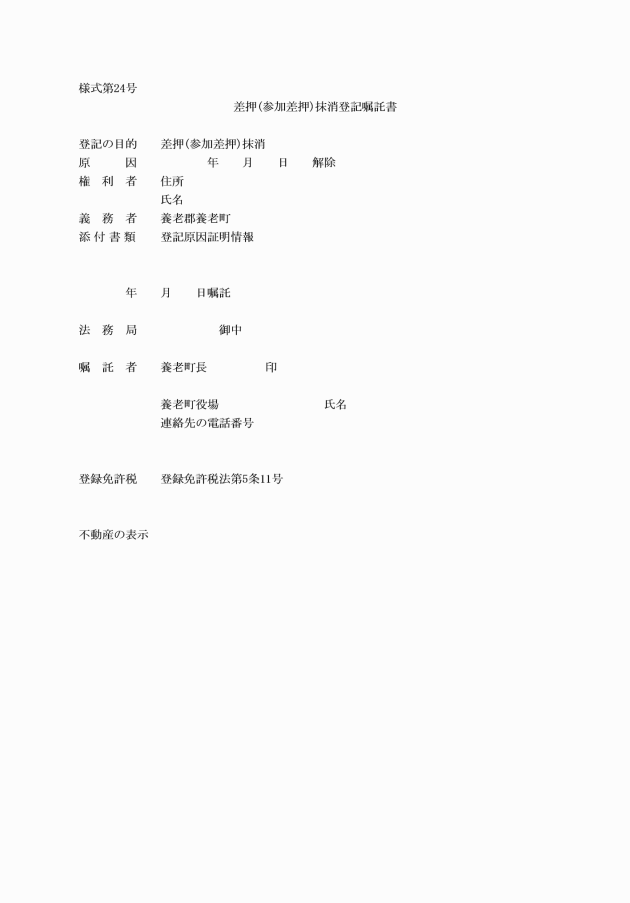

(30) 差押(参加差押)抹消登記嘱託書 様式第24号

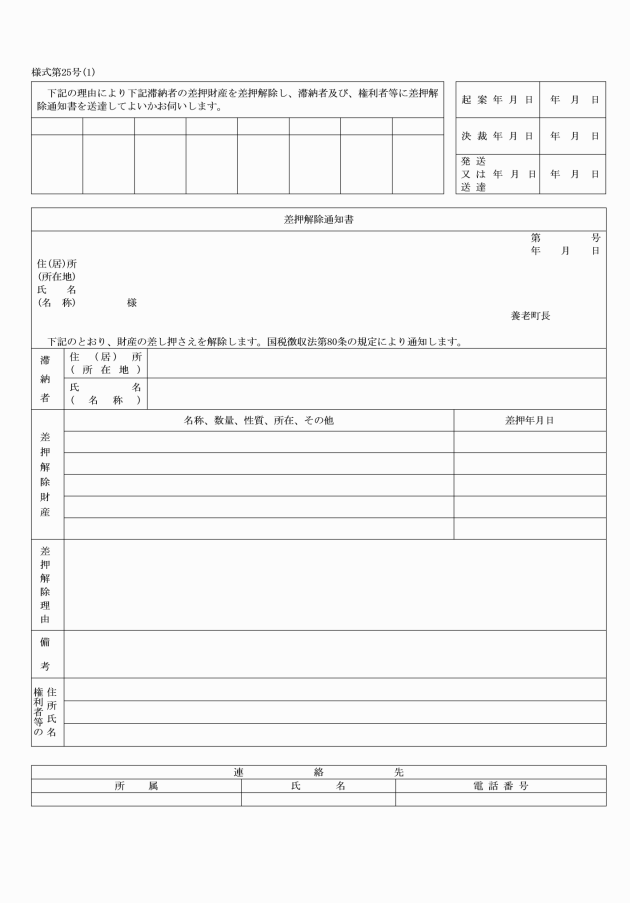

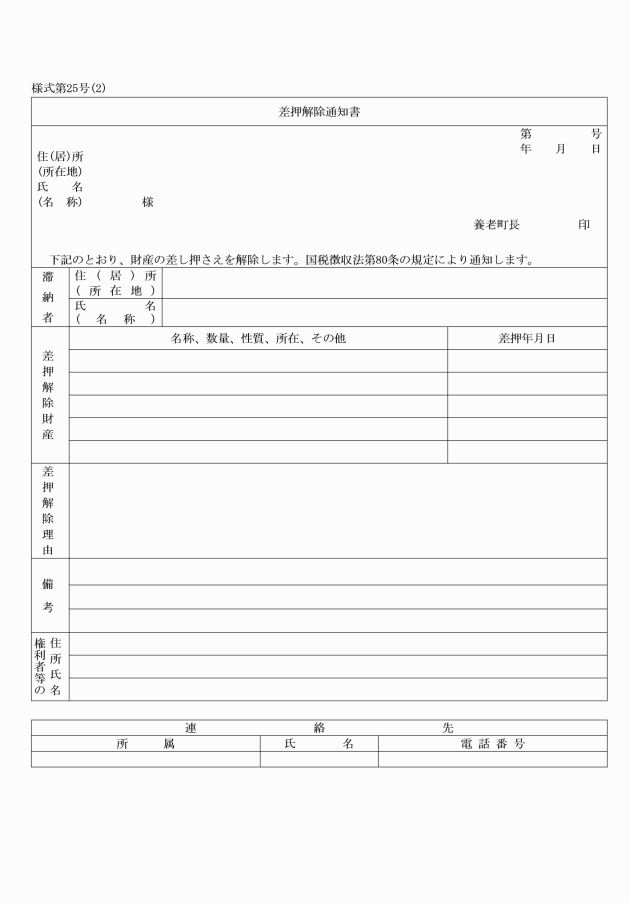

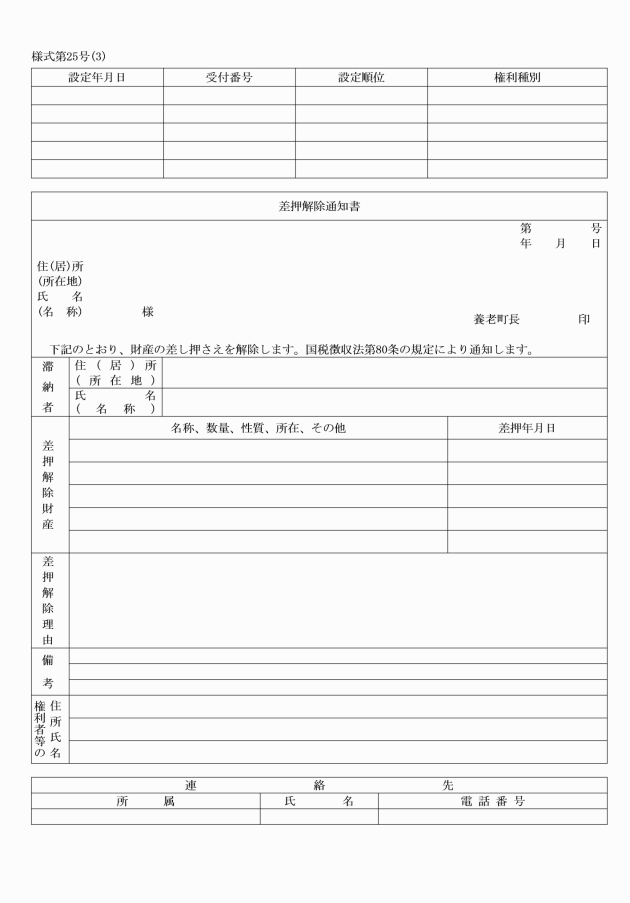

(31) 差押解除通知書 様式第25号(1)~(3)

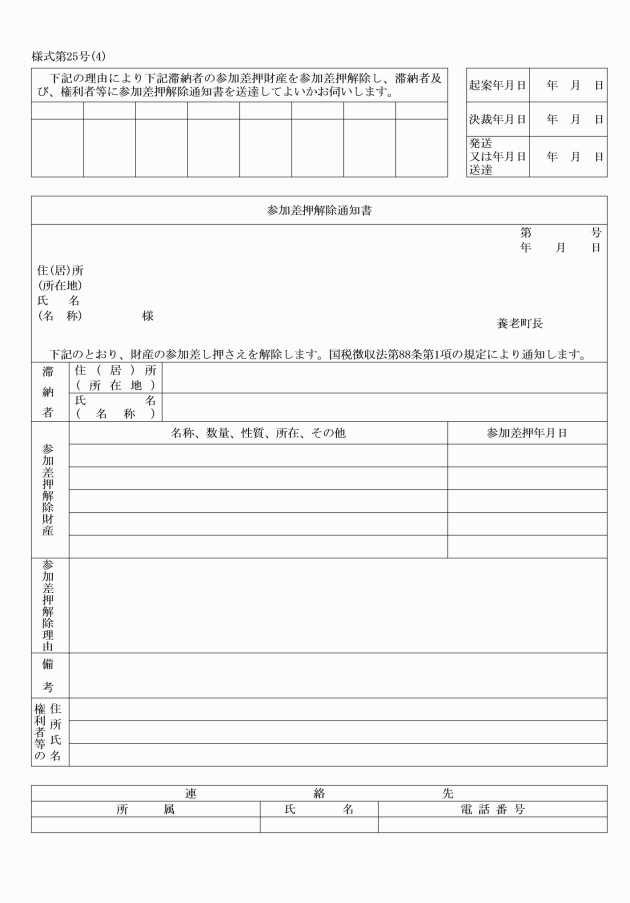

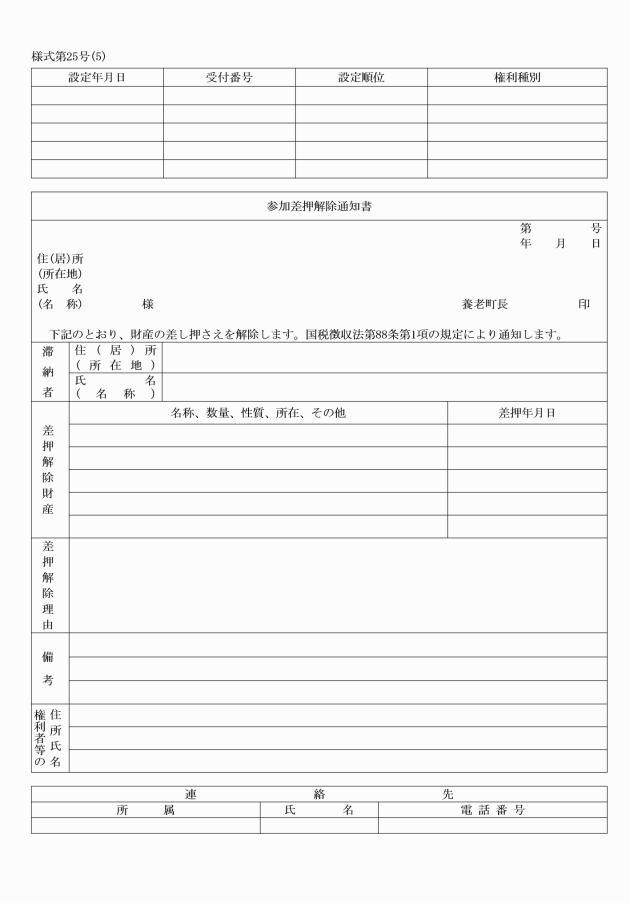

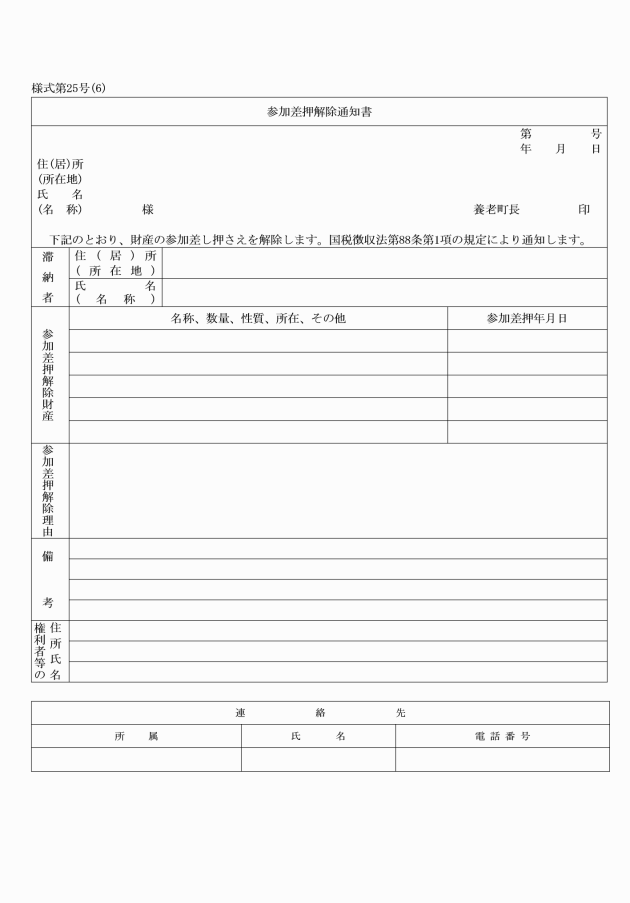

(32) 参加差押解除通知書 様式第25号(4)~(6)

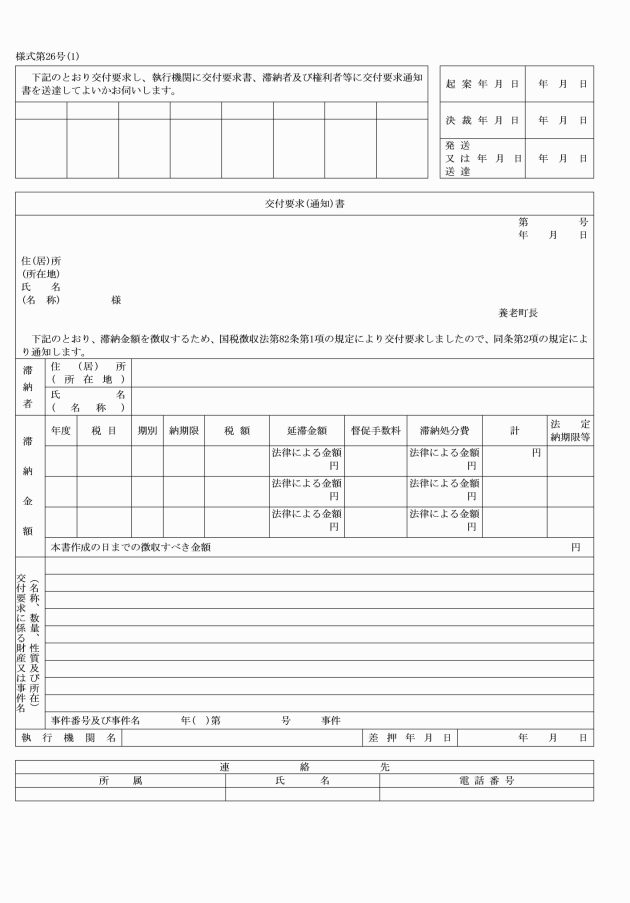

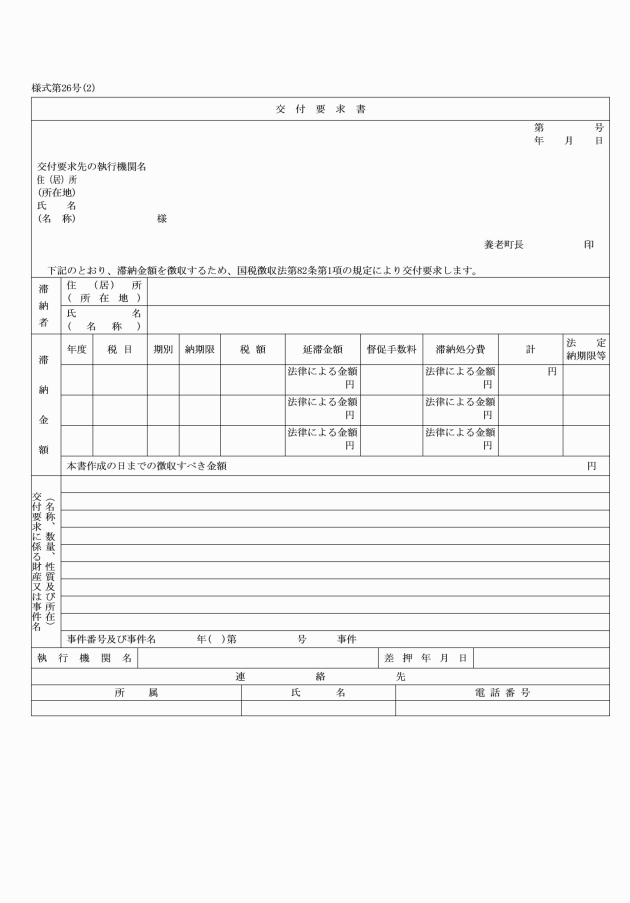

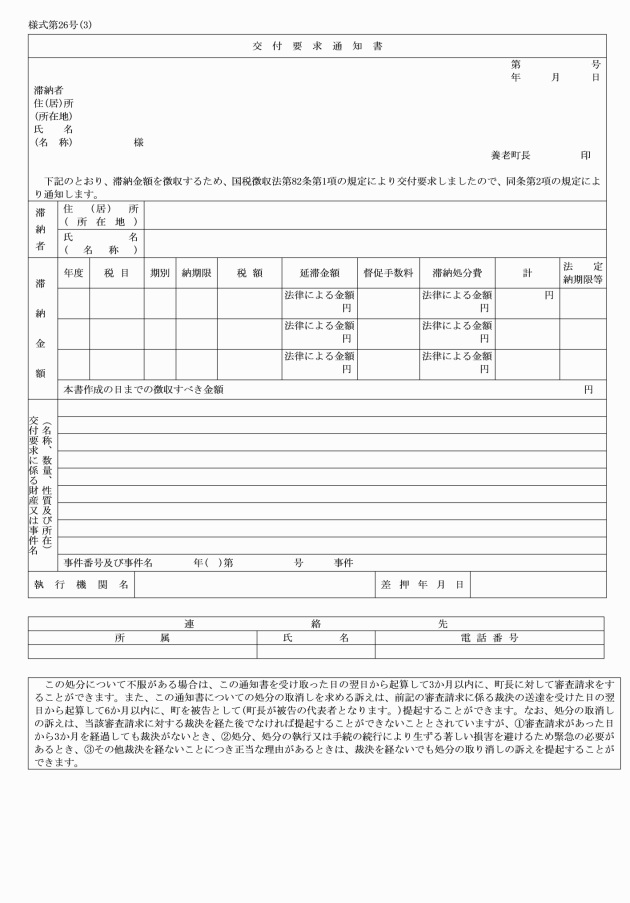

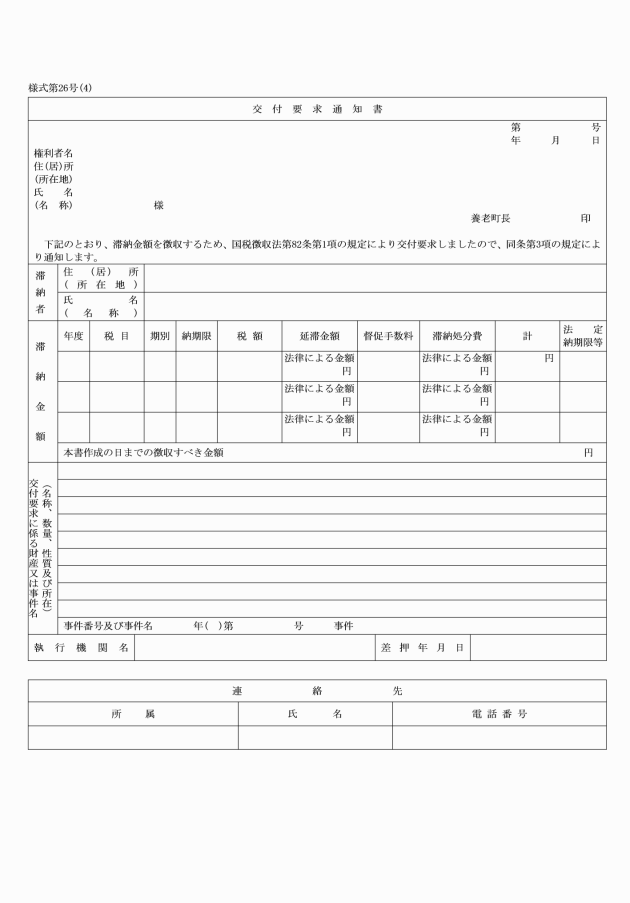

(33) 交付要求(通知)書 様式第26号(1)~(4)

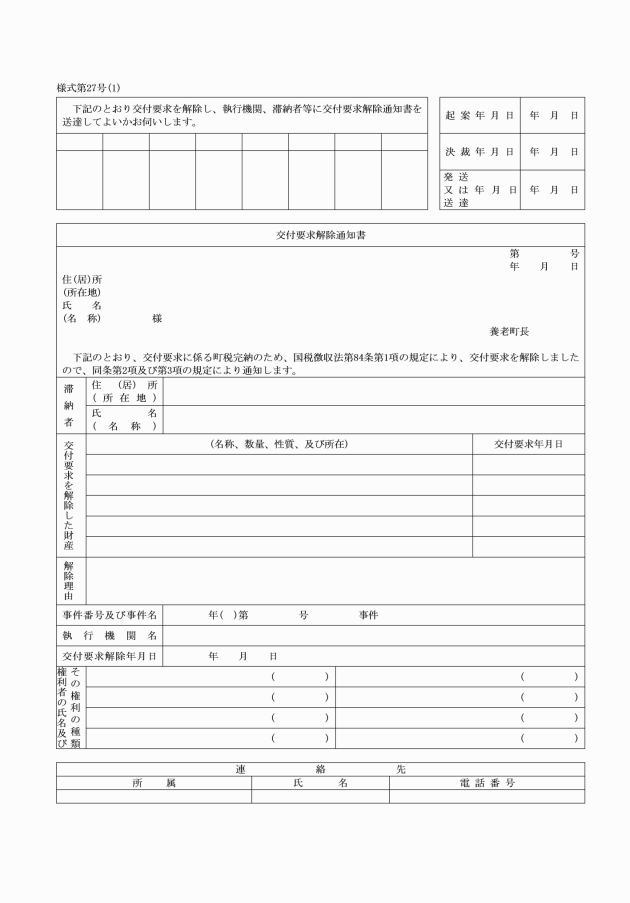

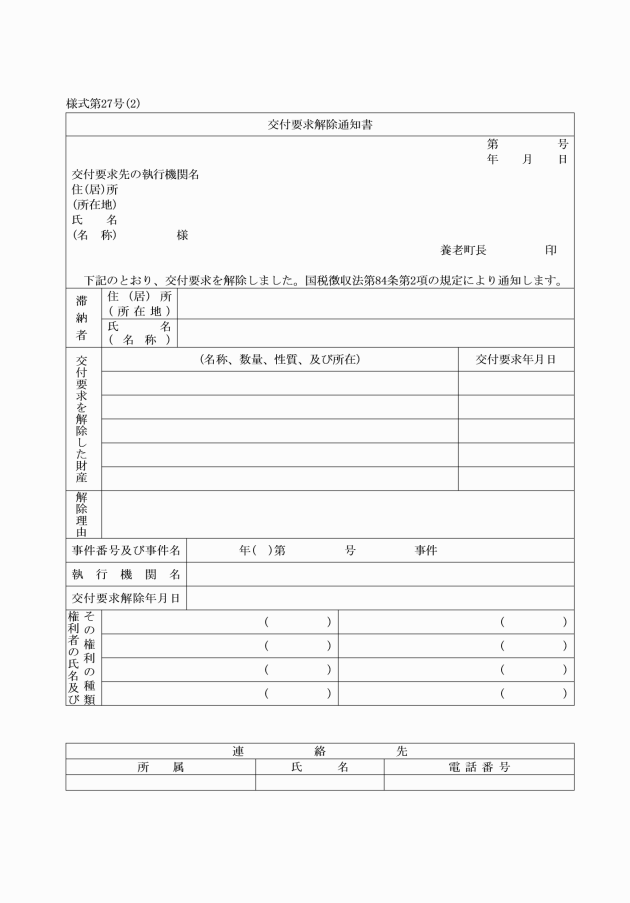

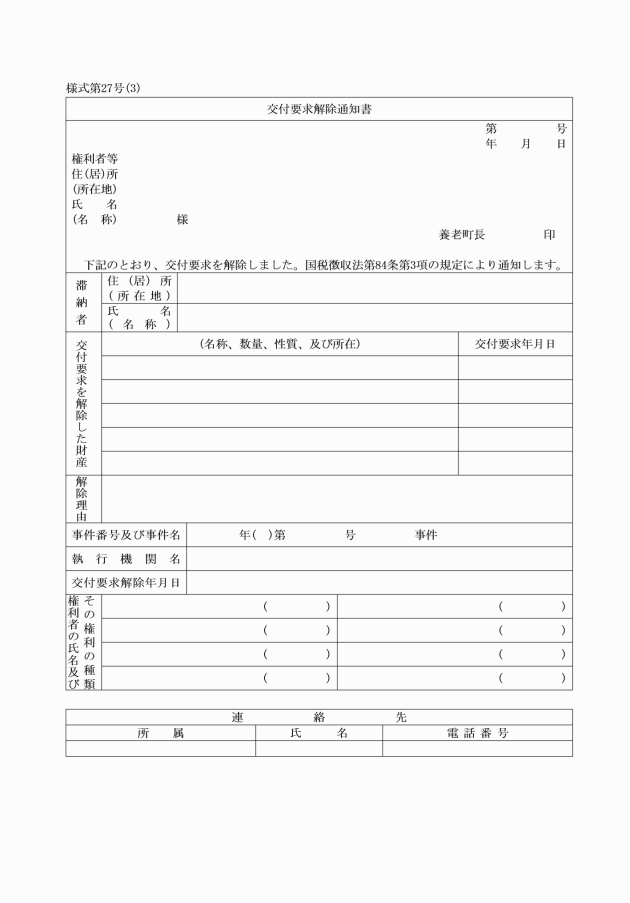

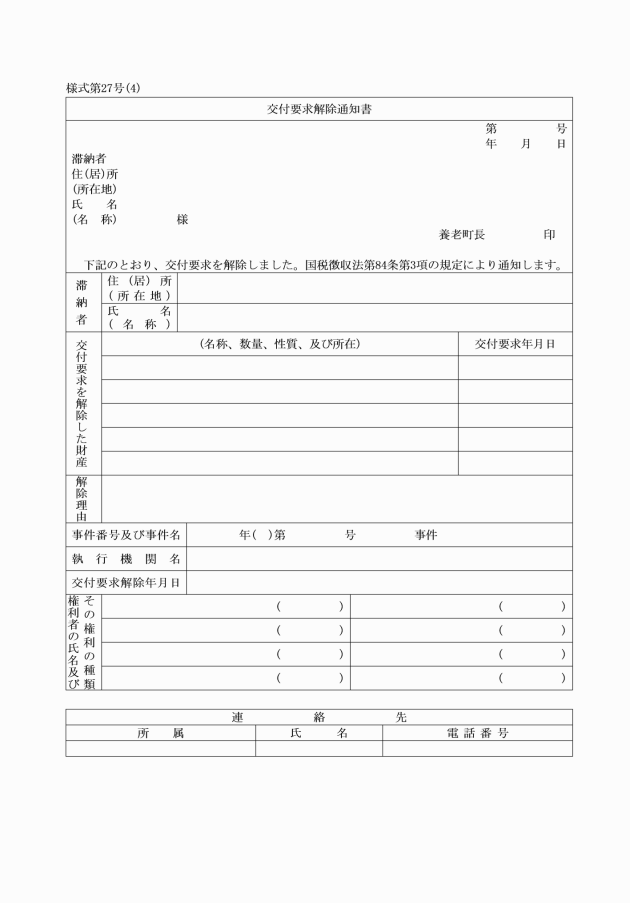

(34) 交付要求解除通知書 様式第27号(1)~(4)

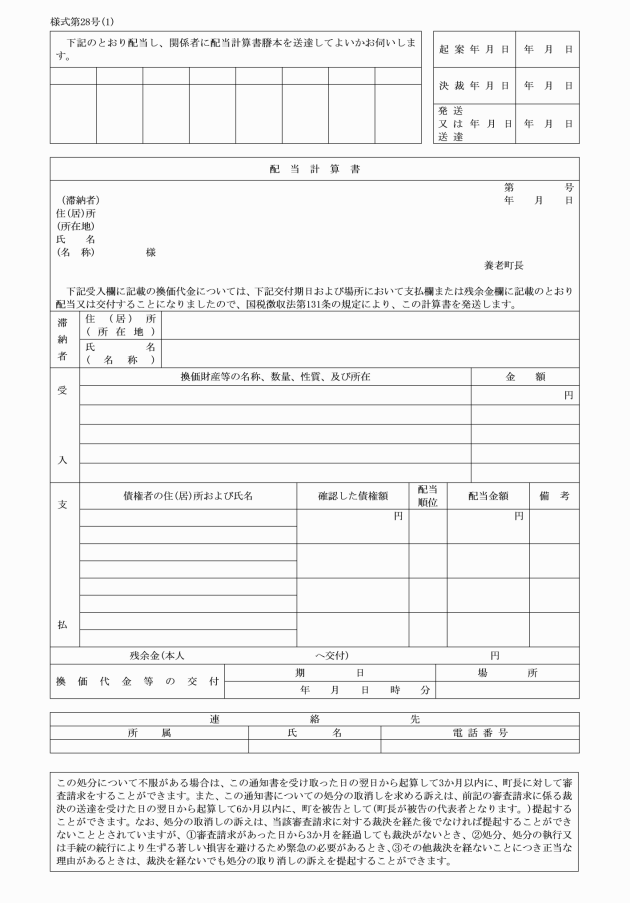

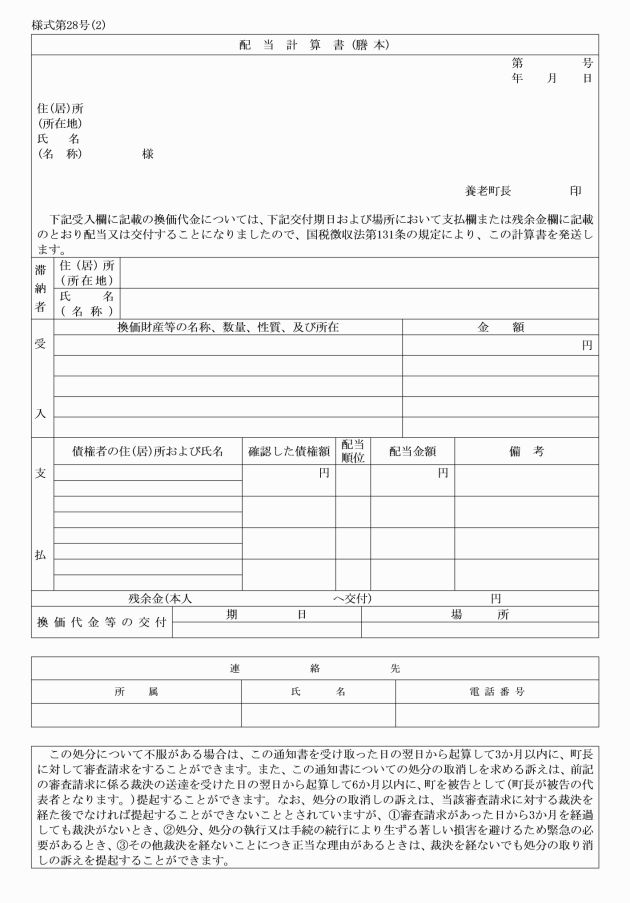

(35) 配当計算書 様式第28号(1)・(2)

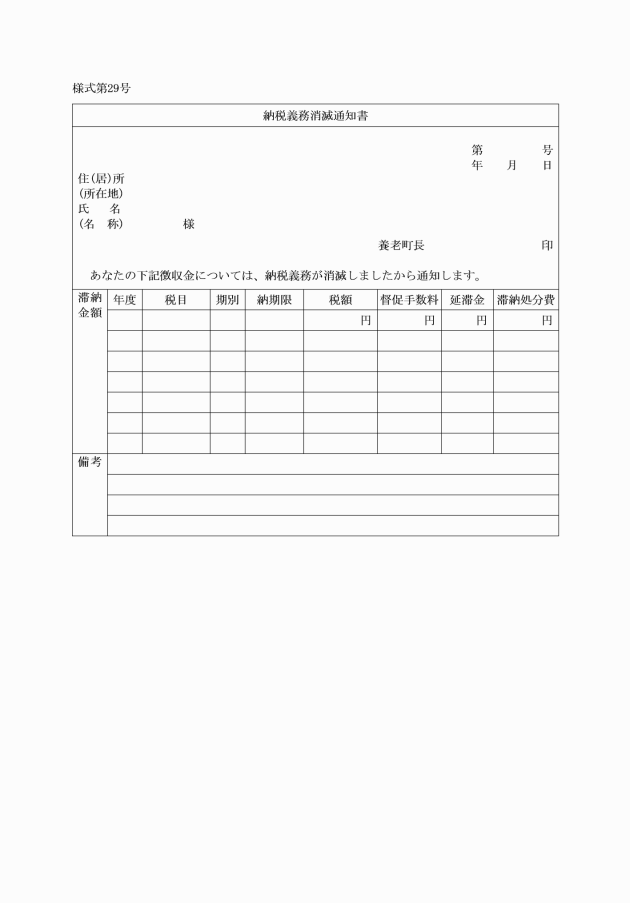

(36) 納税義務消滅通知書 様式第29号

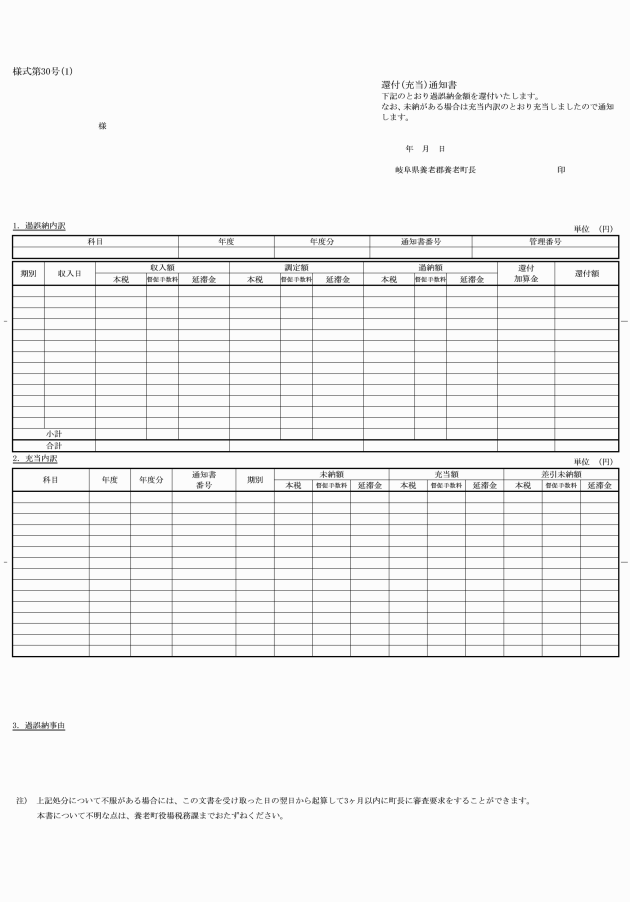

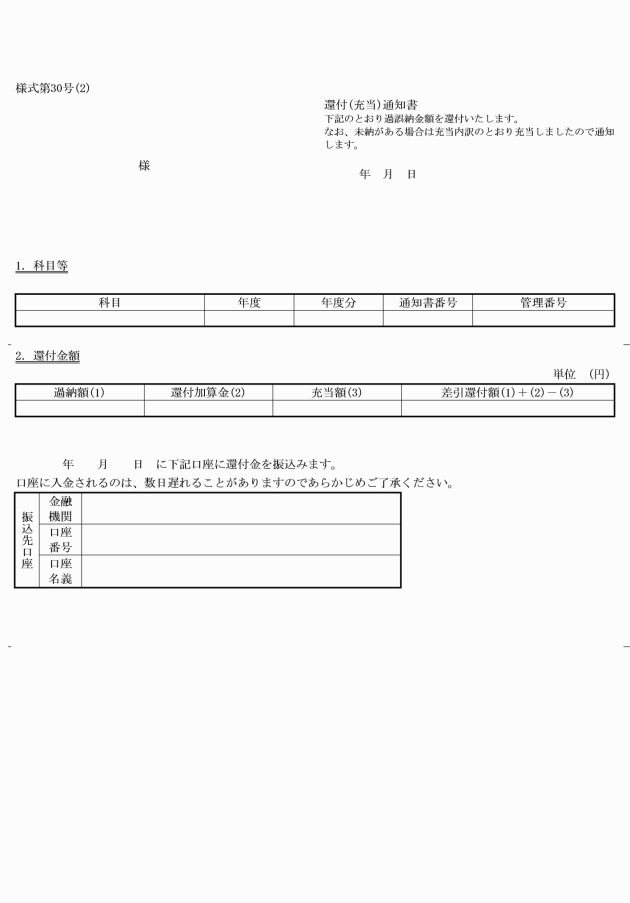

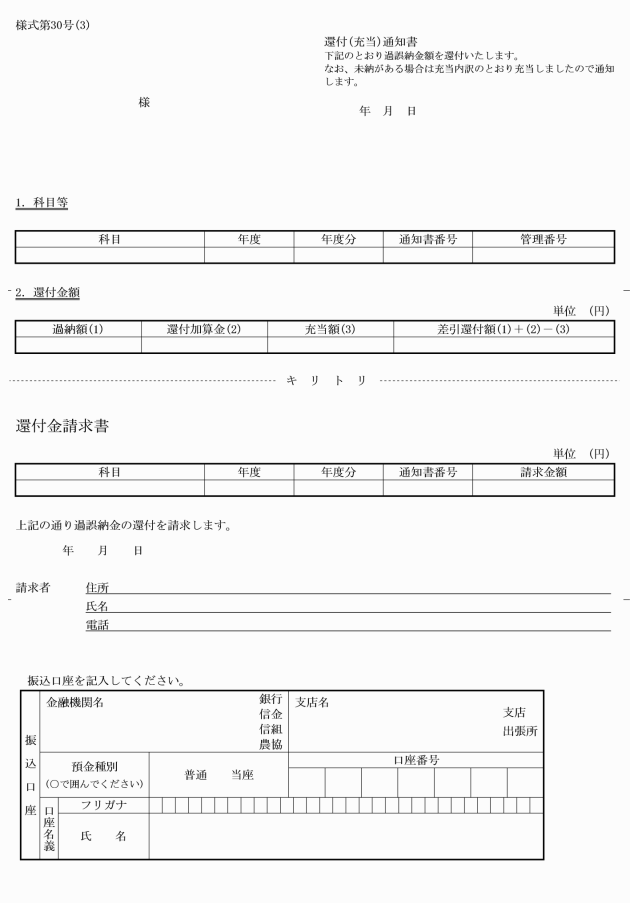

(37) 過誤納金還付(充当)通知書 様式第30号(1)~(3)

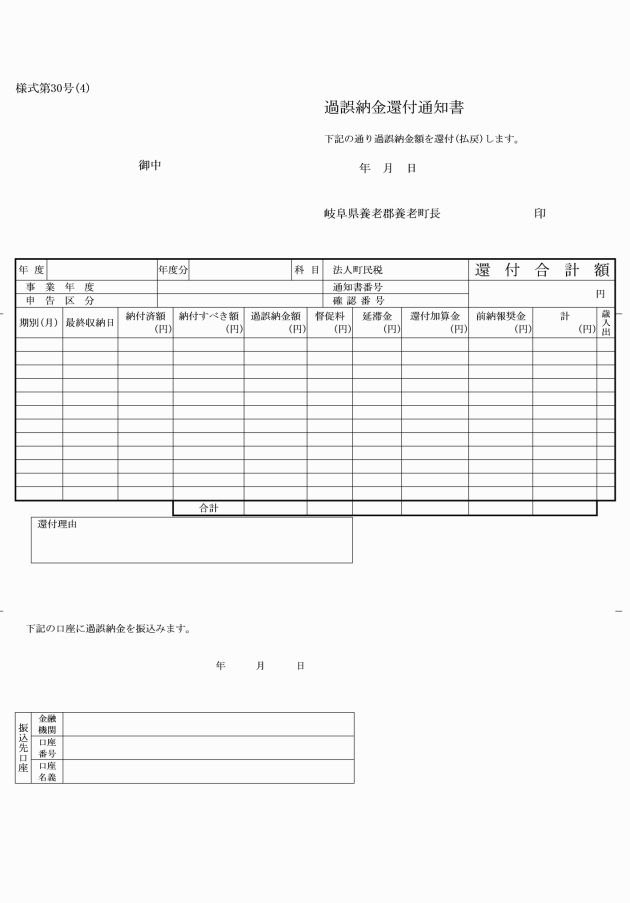

(38) 過誤納金還付通知書(法人町民税用) 様式第30号(4)

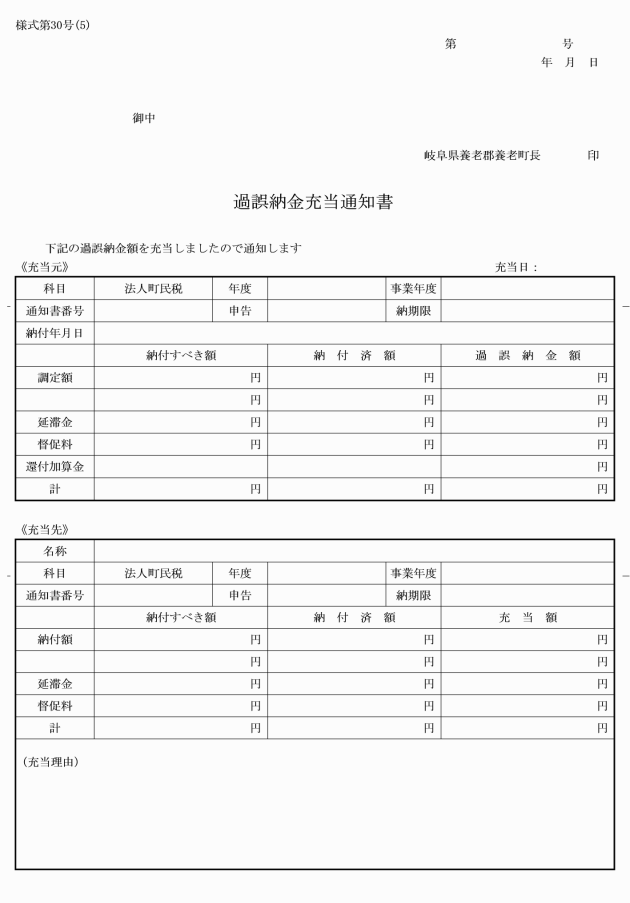

(39) 過誤納金充当通知書(法人町民税用) 様式第30号(5)

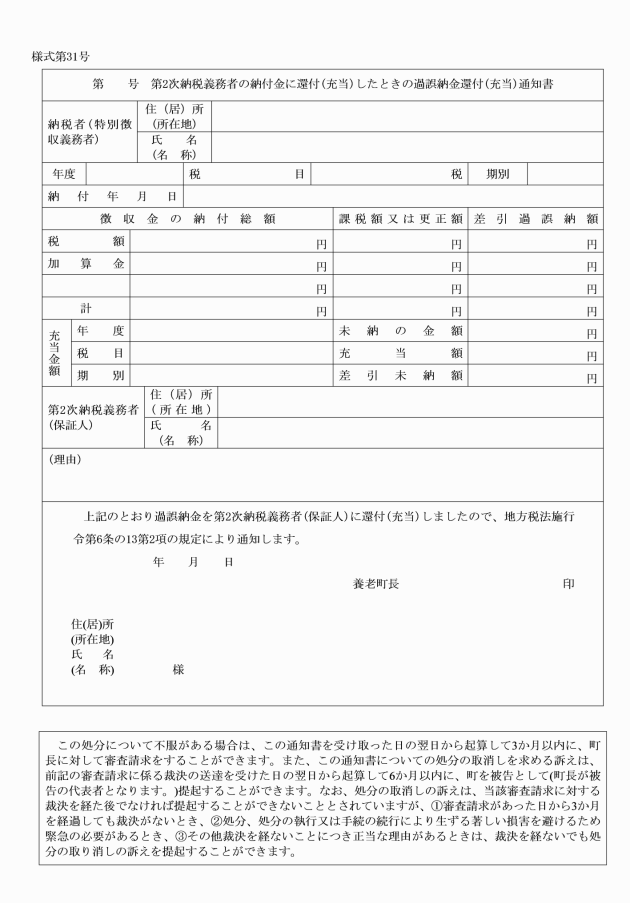

(40) 第2次納税義務者の納付金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 様式第31号

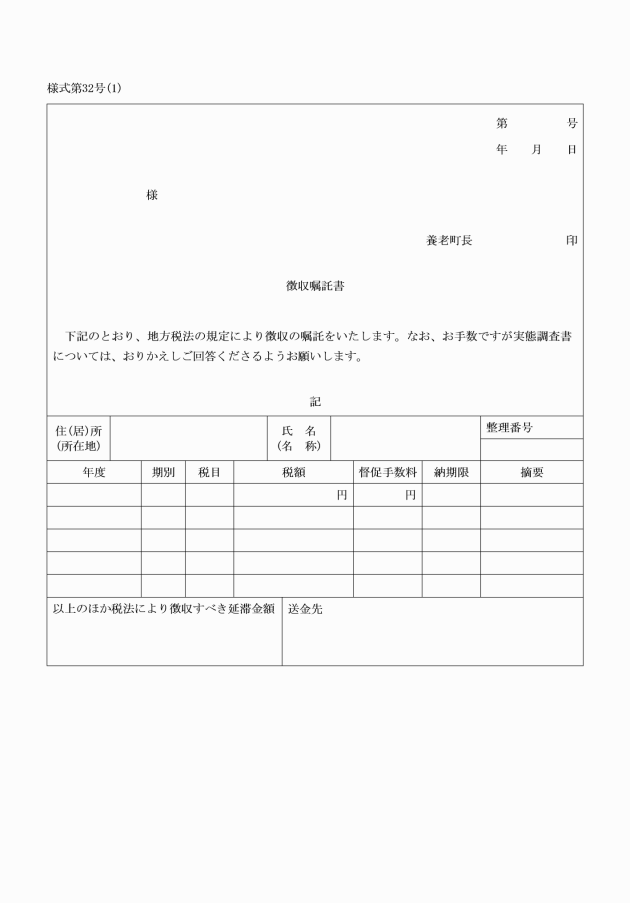

(41) 徴収嘱託書 様式第32号(1)

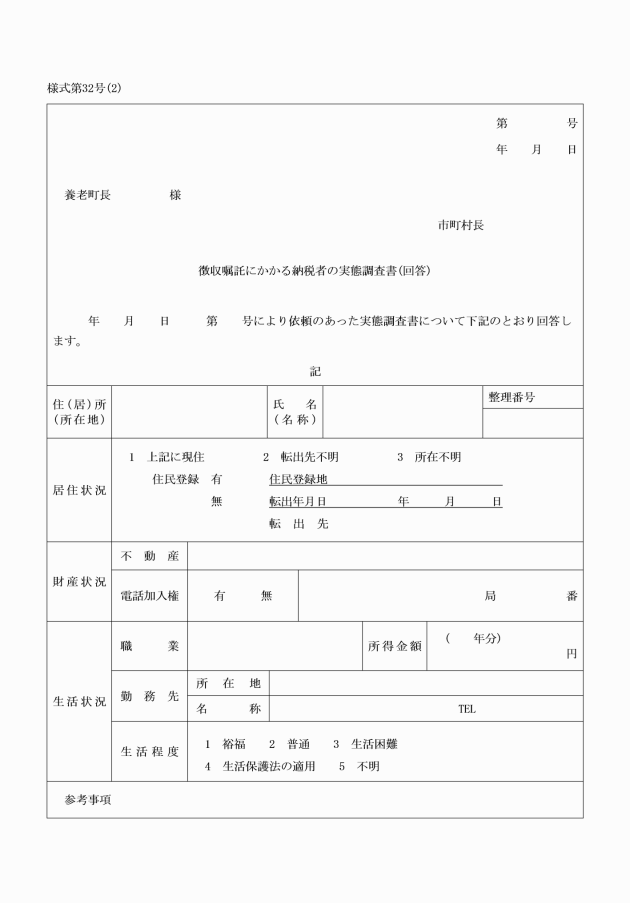

(42) 徴収嘱託にかかる納税者の実態調査書 様式第32号(2)

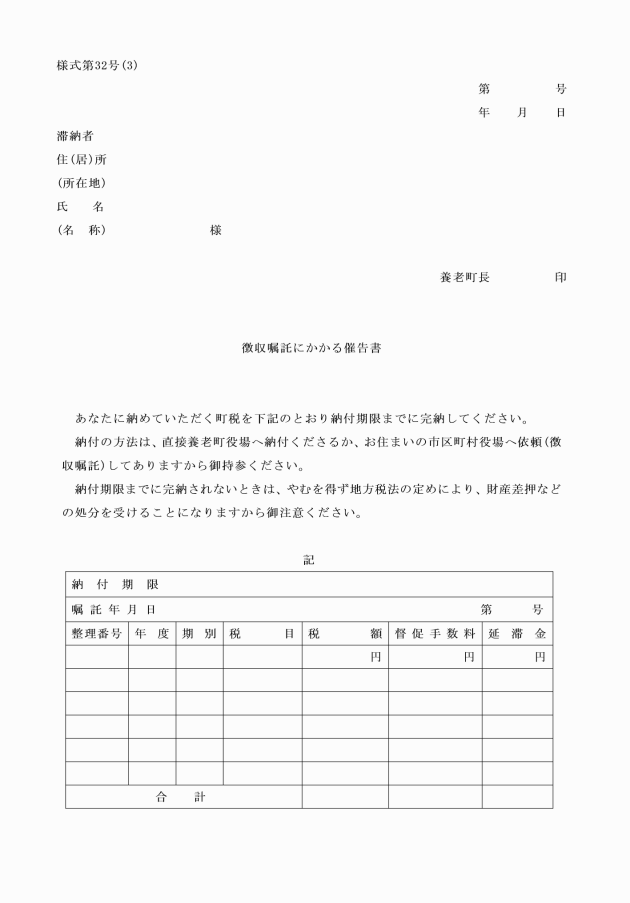

(43) 徴収嘱託にかかる催告書 様式第32号(3)

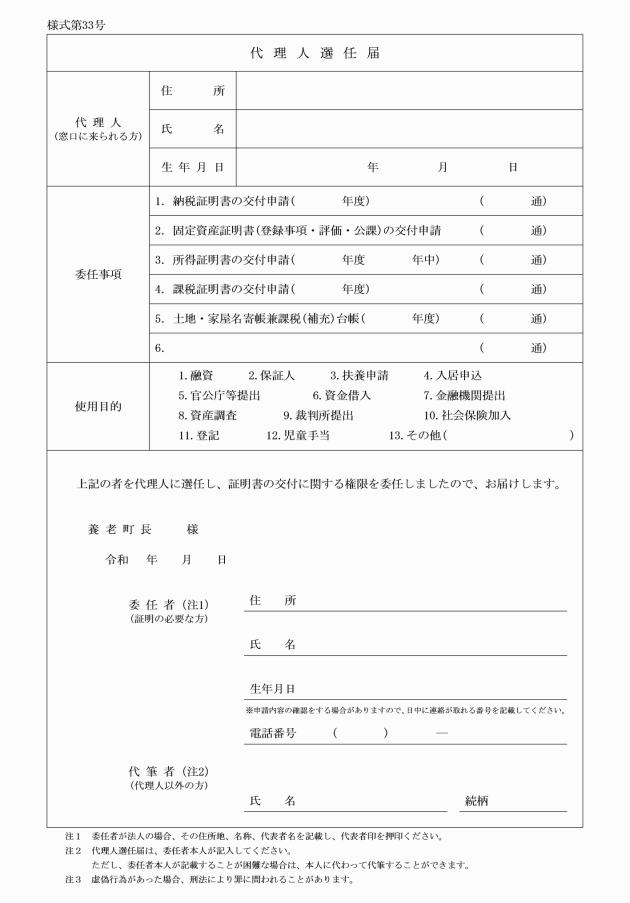

(44) 代理人選任届 様式第33号

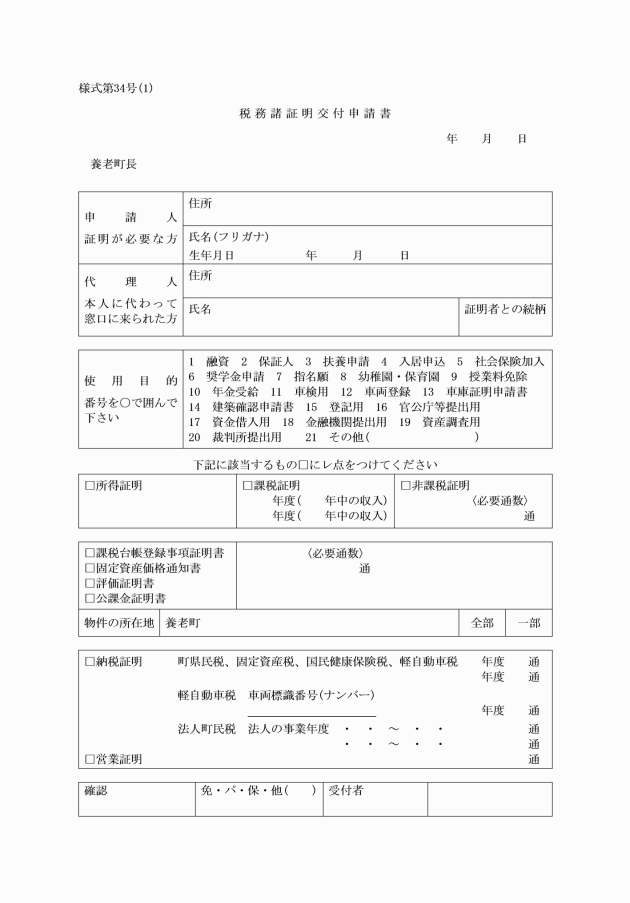

(45) 税務諸証明交付申請書 様式第34号(1)

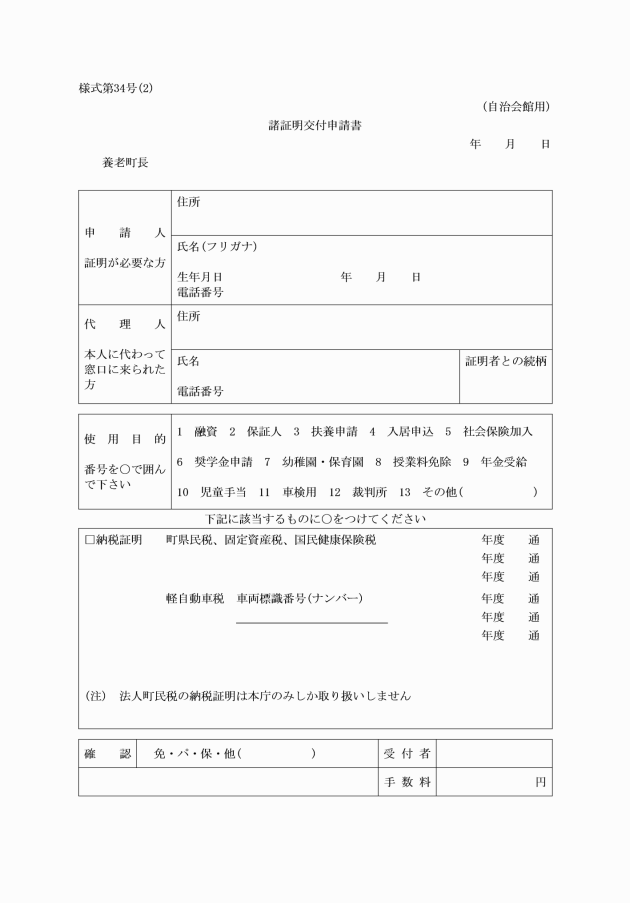

(46) 諸証明交付申請書(自治会館用) 様式第34号(2)

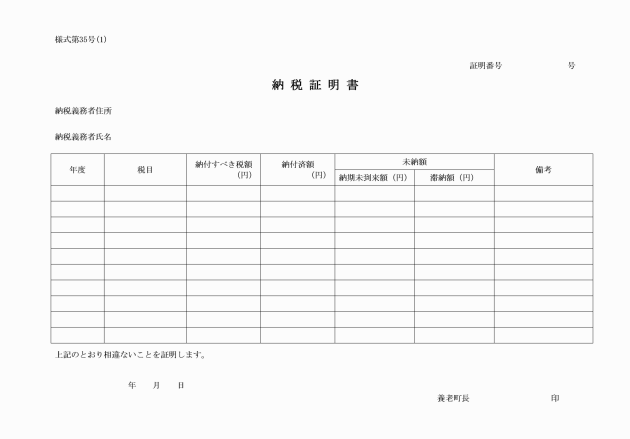

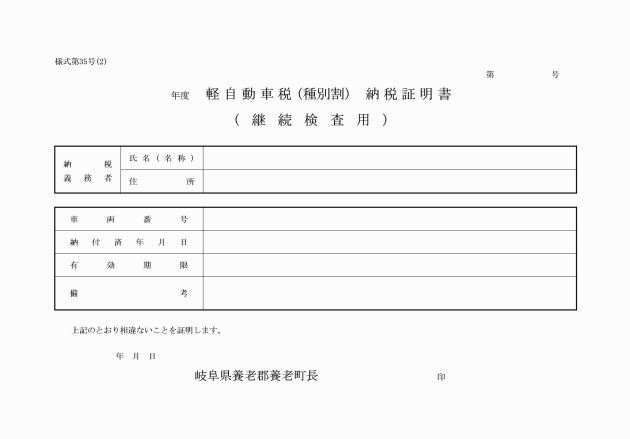

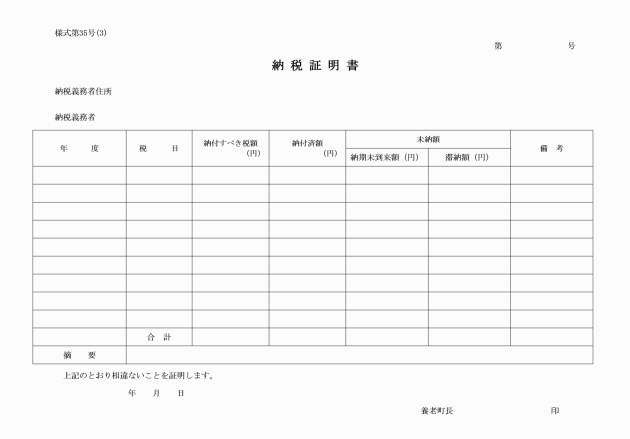

(47) 納税証明書 様式第35号(1)~(3)

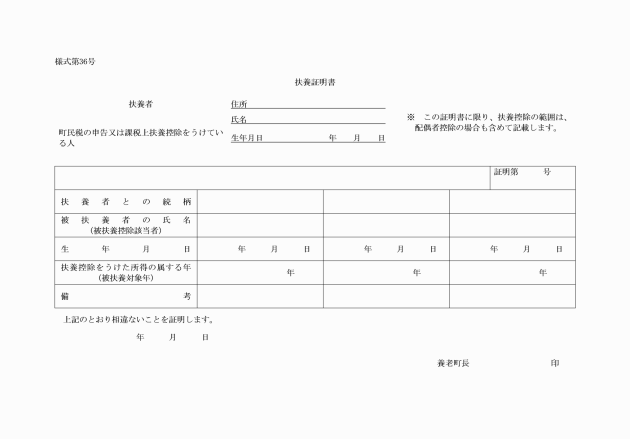

(48) 扶養証明書 様式第36号

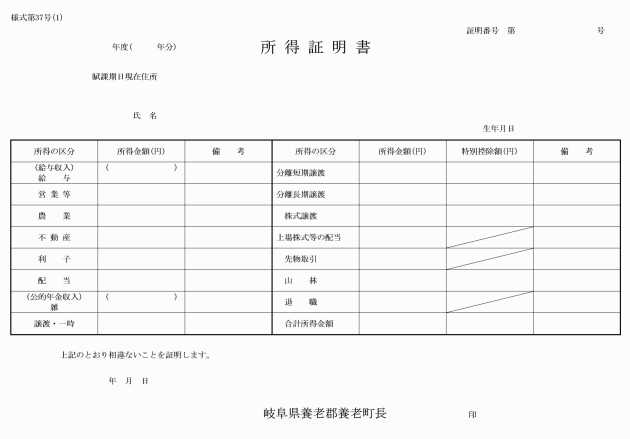

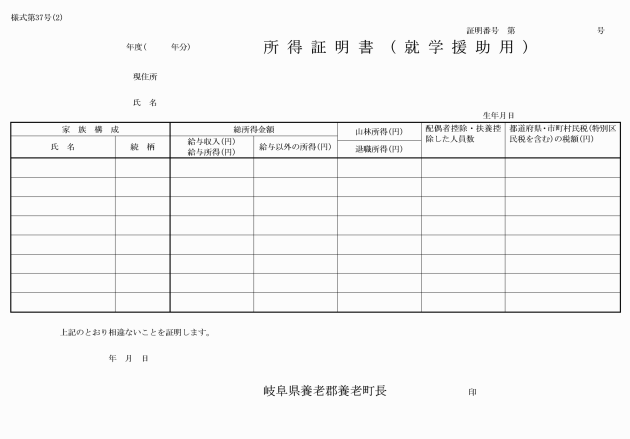

(49) 所得証明書 様式第37号(1)・(2)

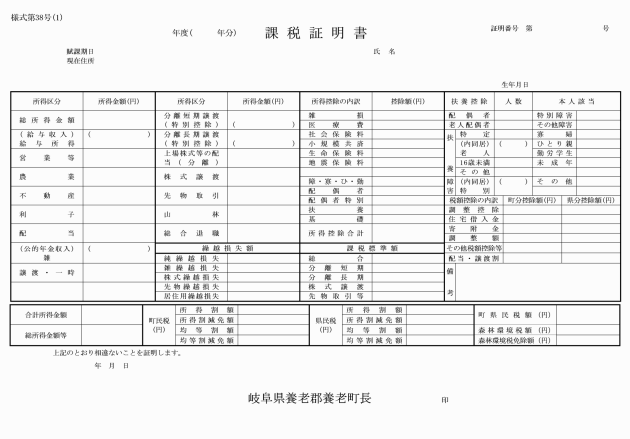

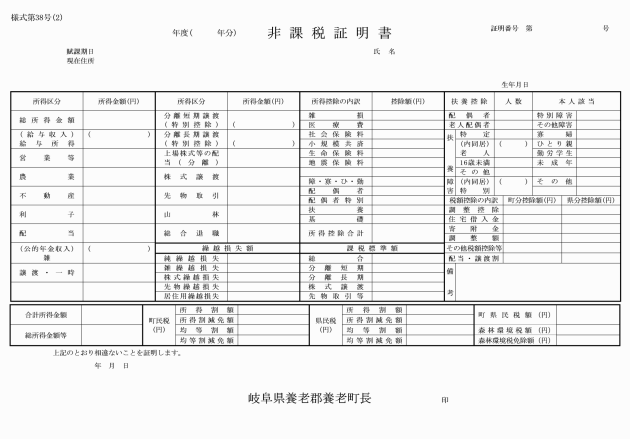

(50) 課税、非課税証明書 様式第38号(1)・(2)

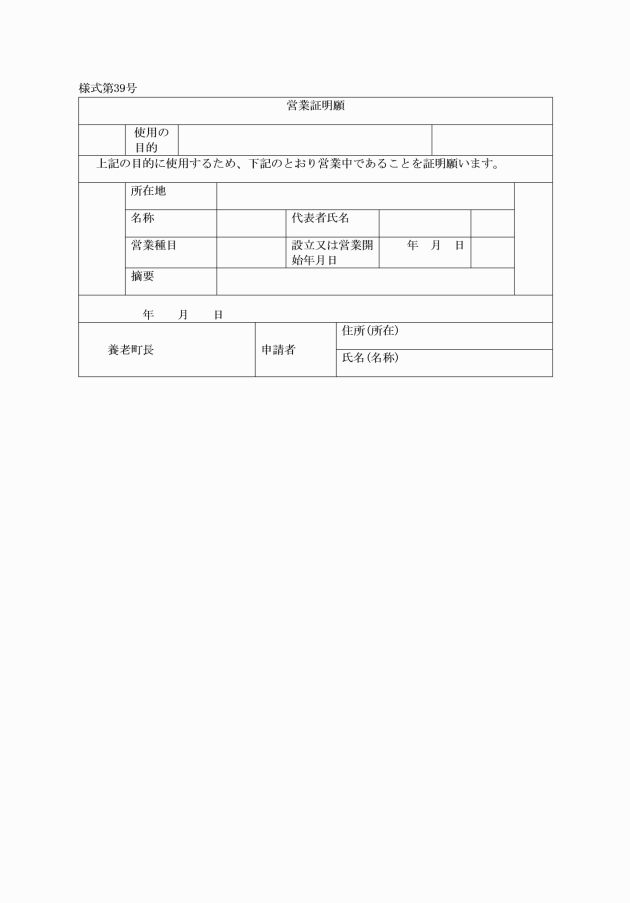

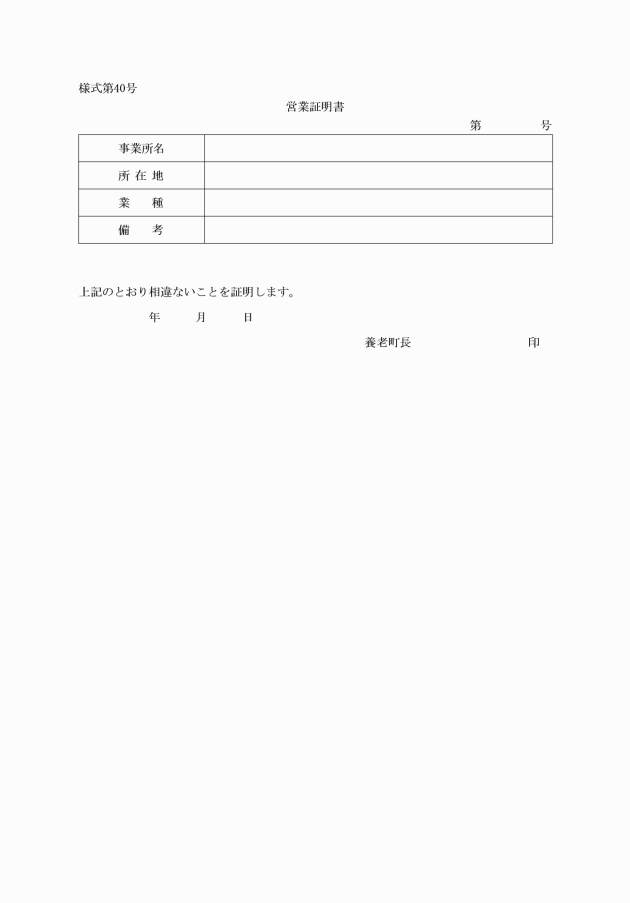

(51) 営業証明願 様式第39号

(52) 営業証明書 様式第40号

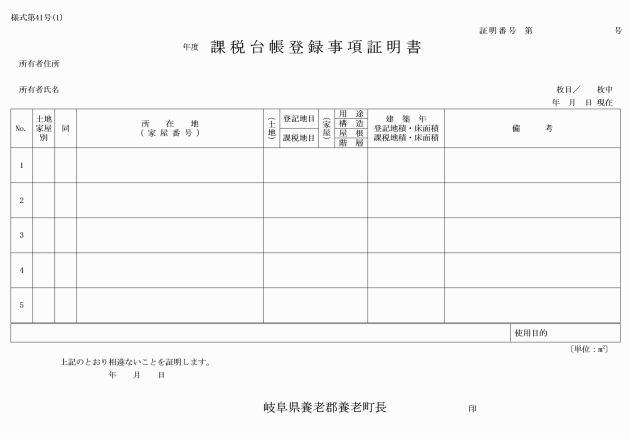

(53) 課税台帳登録事項証明書(土地、家屋) 様式第41号(1)

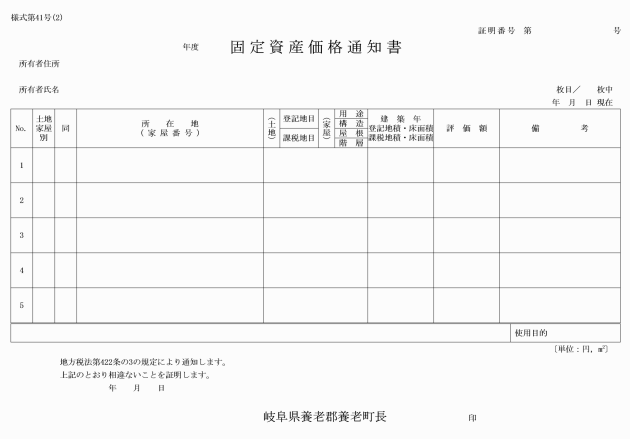

(54) 固定資産価格通知書(土地、家屋) 様式第41号(2)

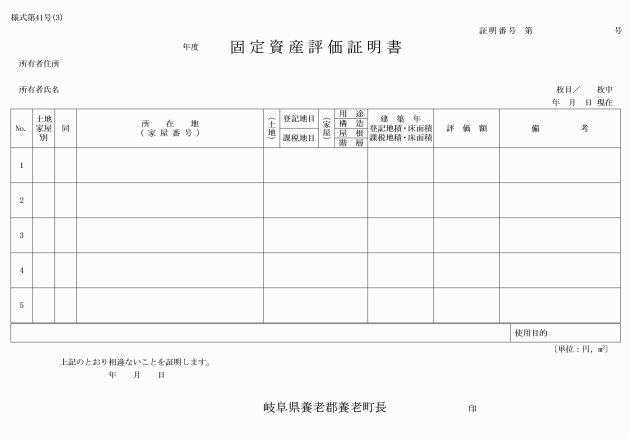

(55) 固定資産評価証明書(土地、家屋) 様式第41号(3)

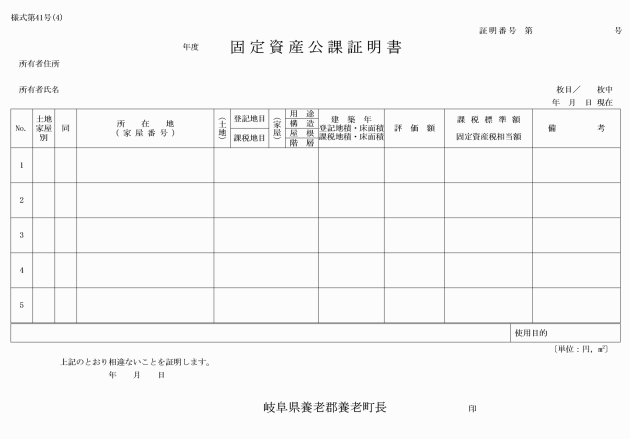

(56) 固定資産公課証明書(土地、家屋) 様式第41号(4)

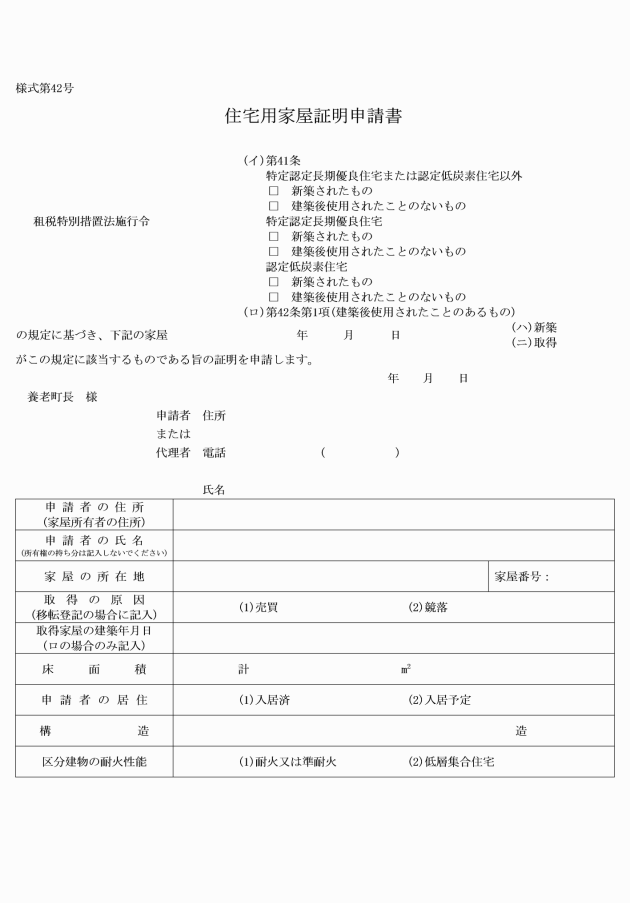

(57) 住宅用家屋証明申請書 様式第42号

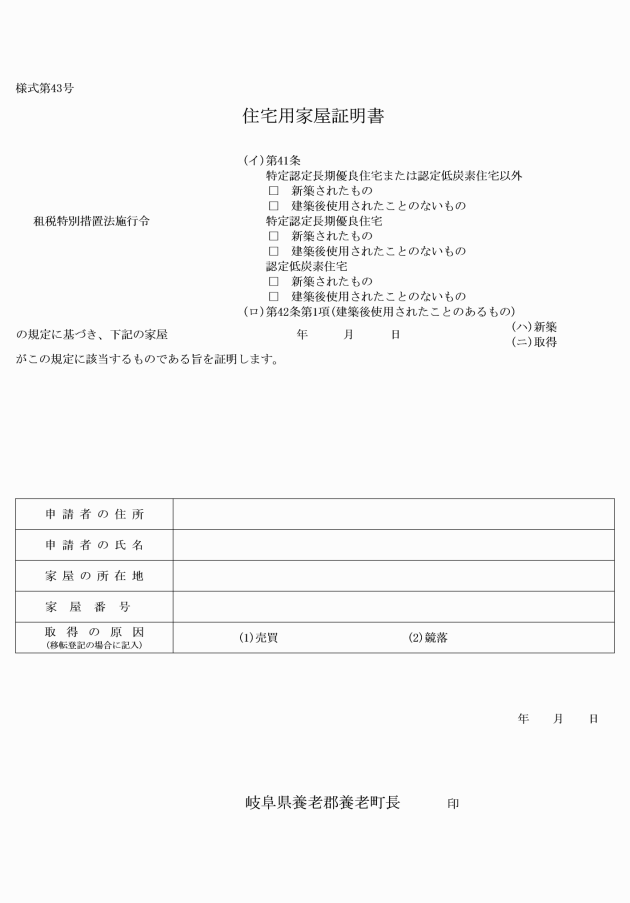

(58) 住宅用家屋証明書 様式第43号

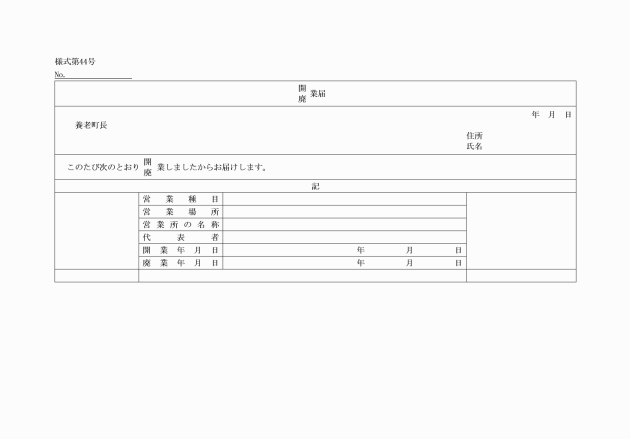

(59) 開廃業届 様式第44号

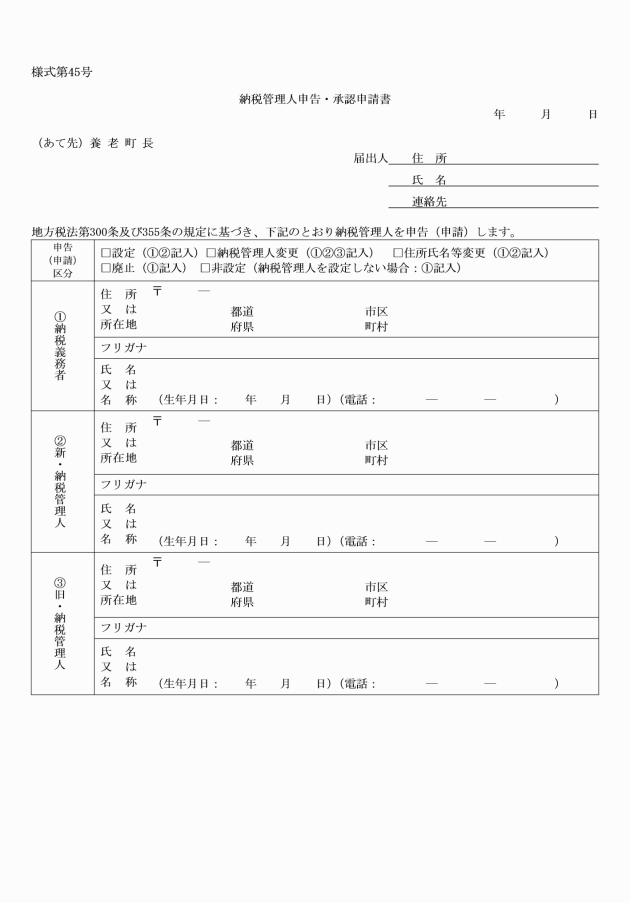

(60) 納税管理人申告・承認申請書 様式第45号

(61) 減免申請書 様式第46号(1)~(3)

(62) 減免通知書 様式第47号(1)・(2)

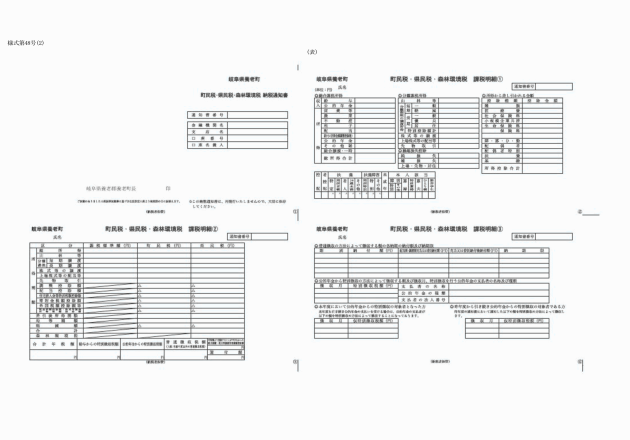

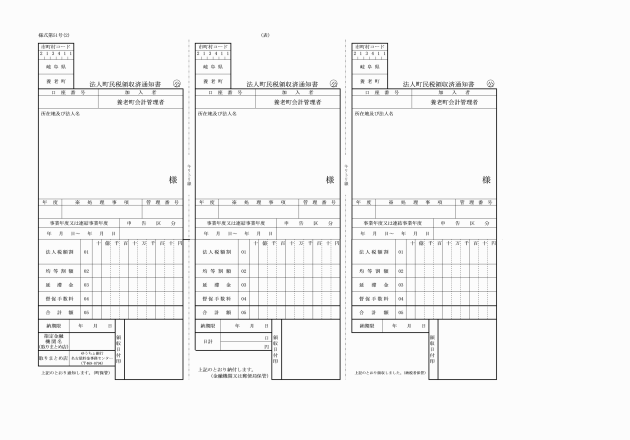

(63) 町民税・県民税納税通知書、課税明細書、納付書及び領収書 様式第48号(1)

(64) 町民税・県民税納税通知書及び課税明細書(口座振替用) 様式第48号(2)

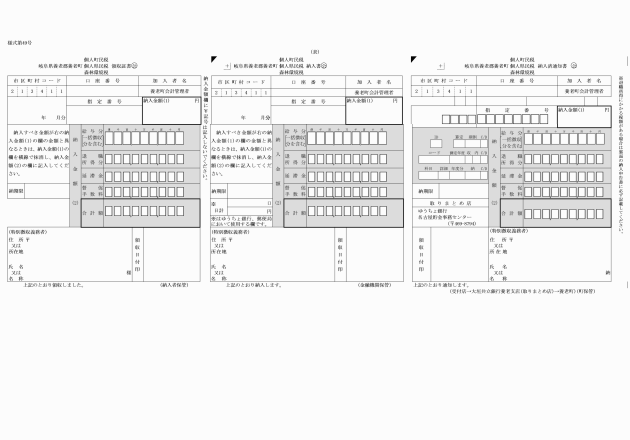

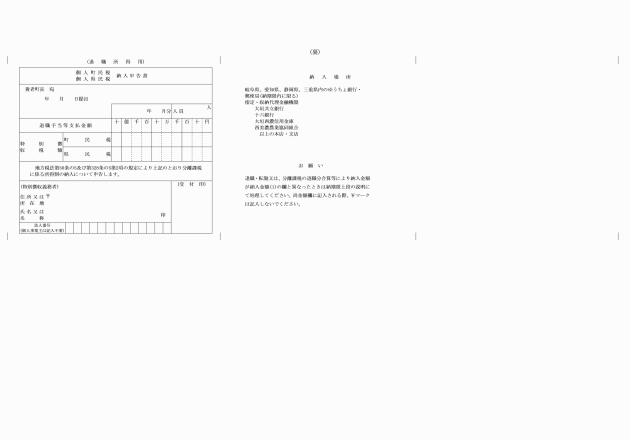

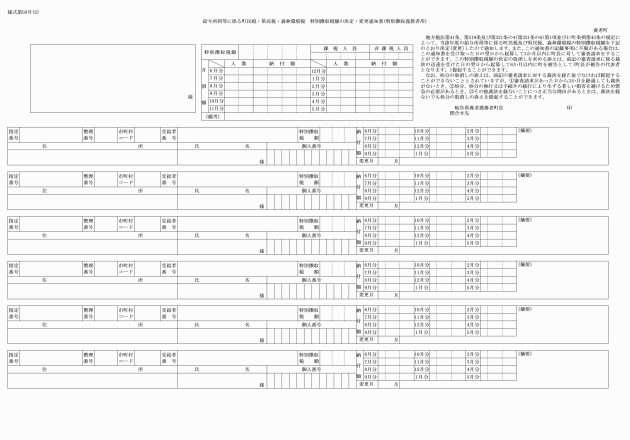

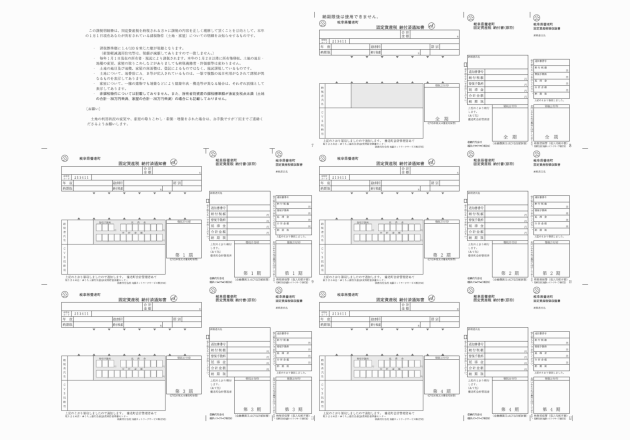

(65) 町民税・県民税特別徴収義務者指定通知書、納入書及び領収書 様式第49号(1)~(6)

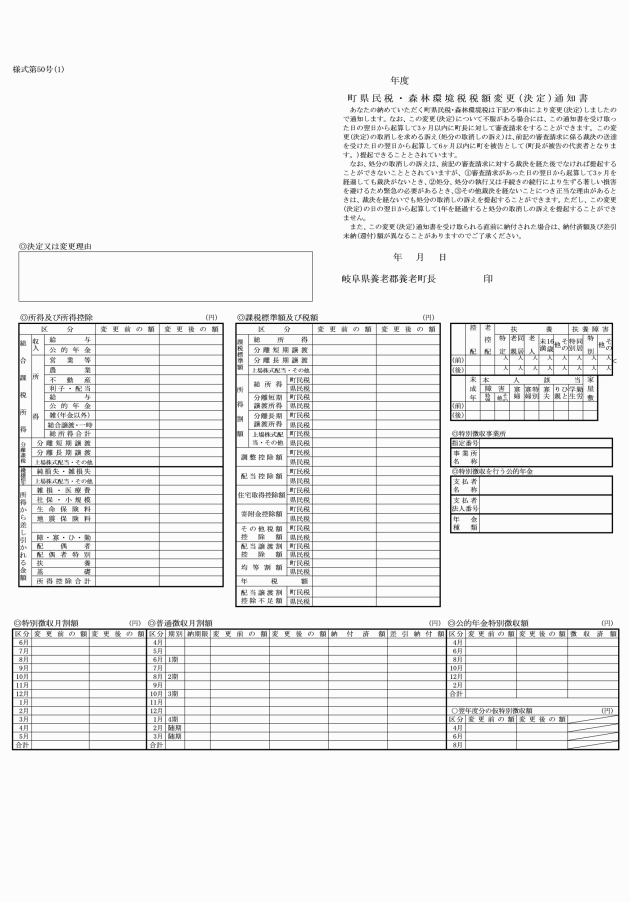

(66) 町民税・県民税普通徴収税額変更(決定)通知書 様式第50号(1)~(3)

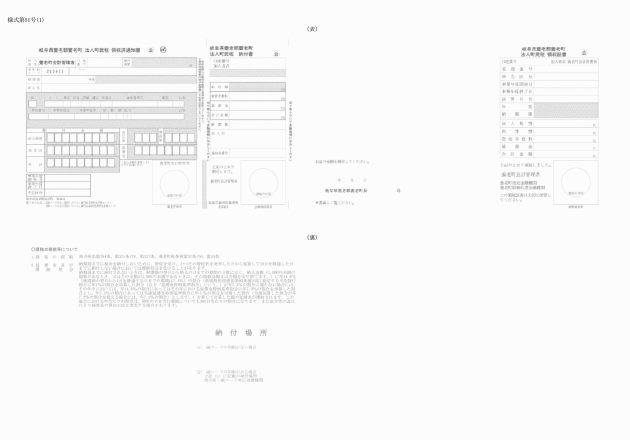

(67) 法人町民税納付書及び領収証書 様式第51号(1)・(2)

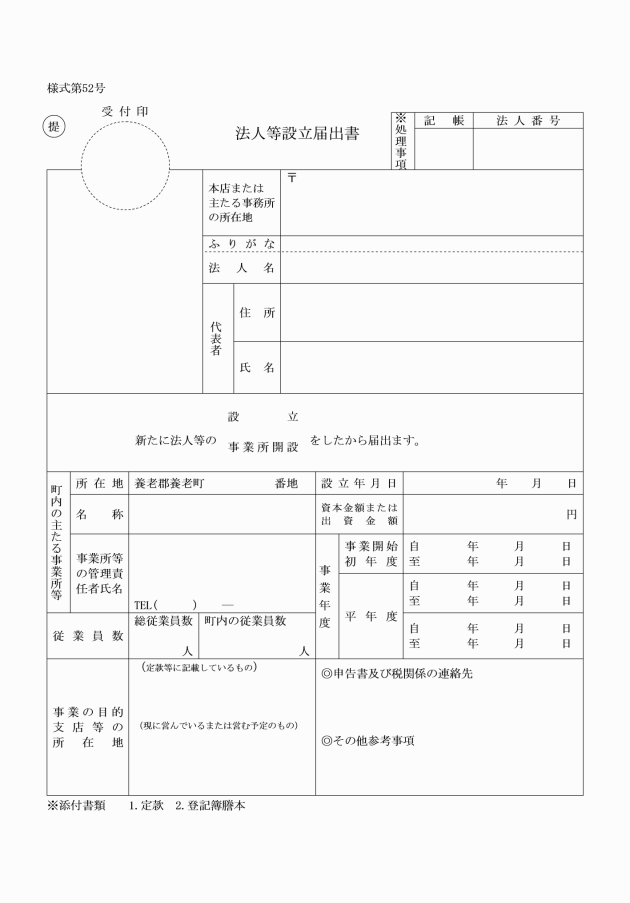

(68) 法人等設立届出書 様式第52号

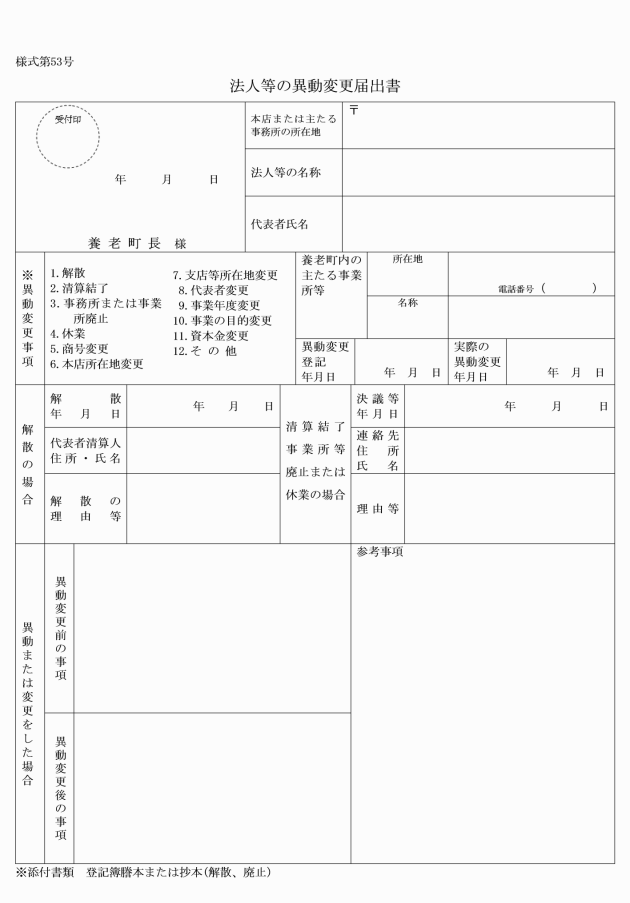

(69) 法人等の異動変更届出書 様式第53号

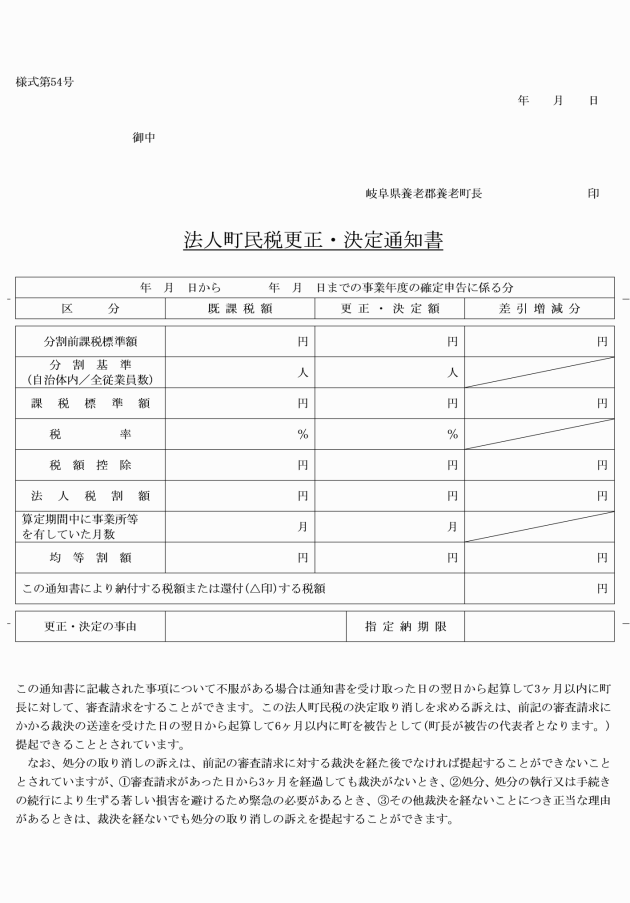

(70) 法人町民税更正・決定通知書 様式第54号

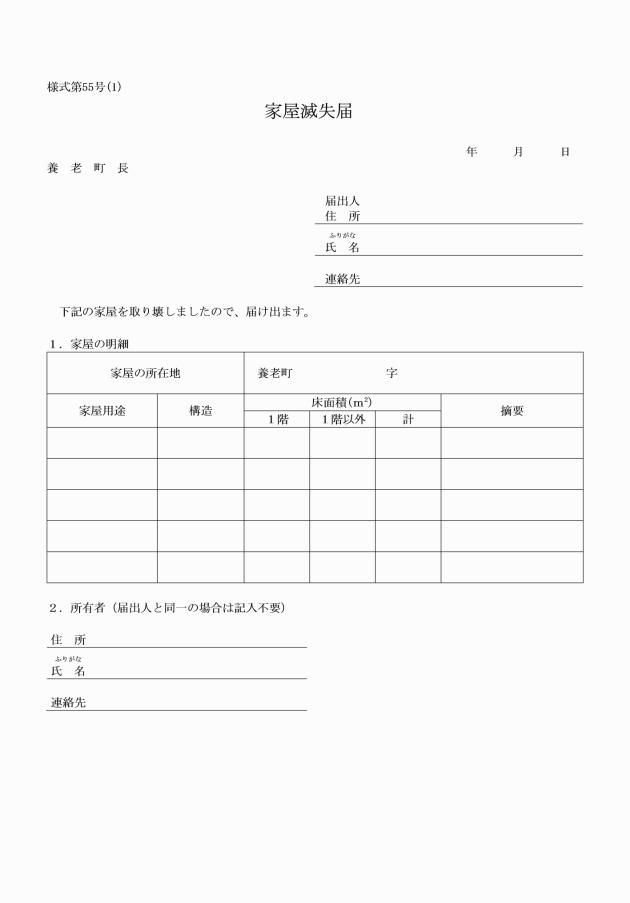

(71) 家屋滅失届 様式第55号(1)

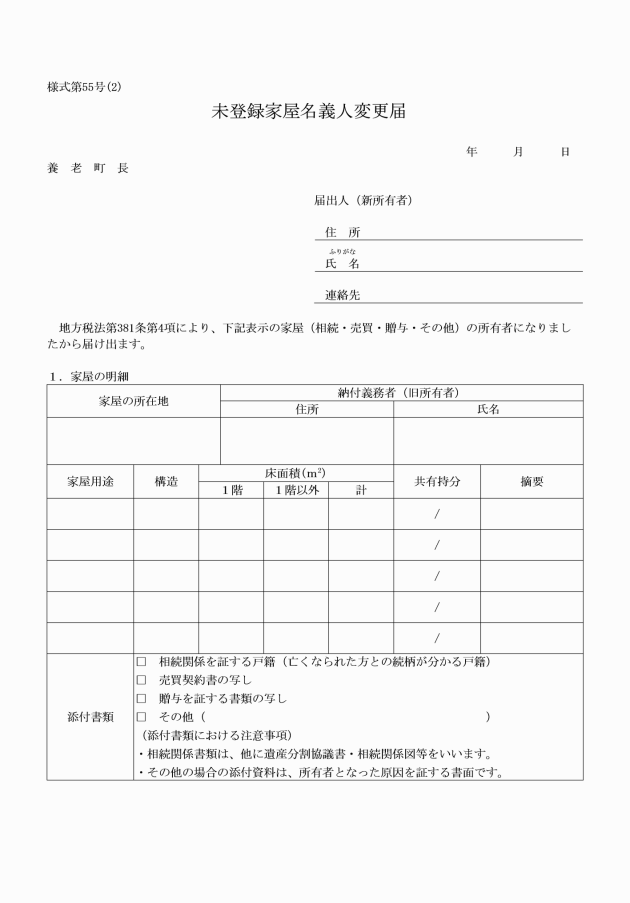

(72) 未登録家屋名義人変更届 様式第55号(2)

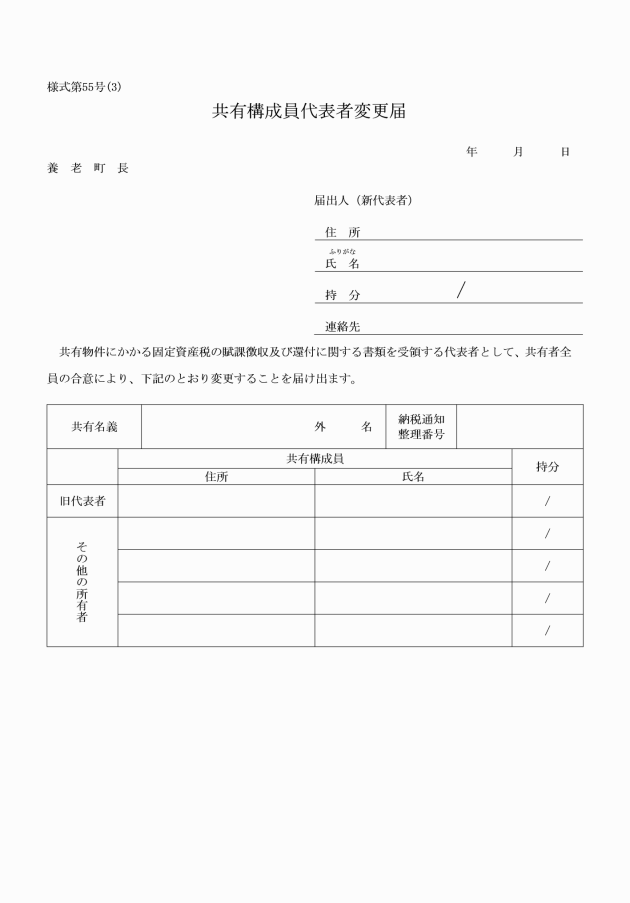

(73) 共有構成員代表者変更届 様式第55号(3)

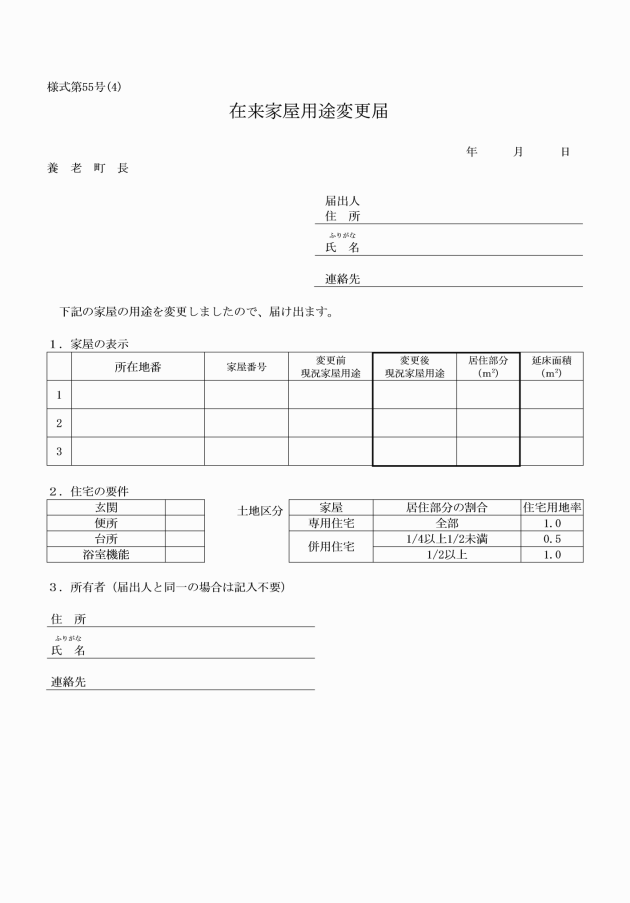

(74) 在来家屋用途変更届 様式第55号(4)

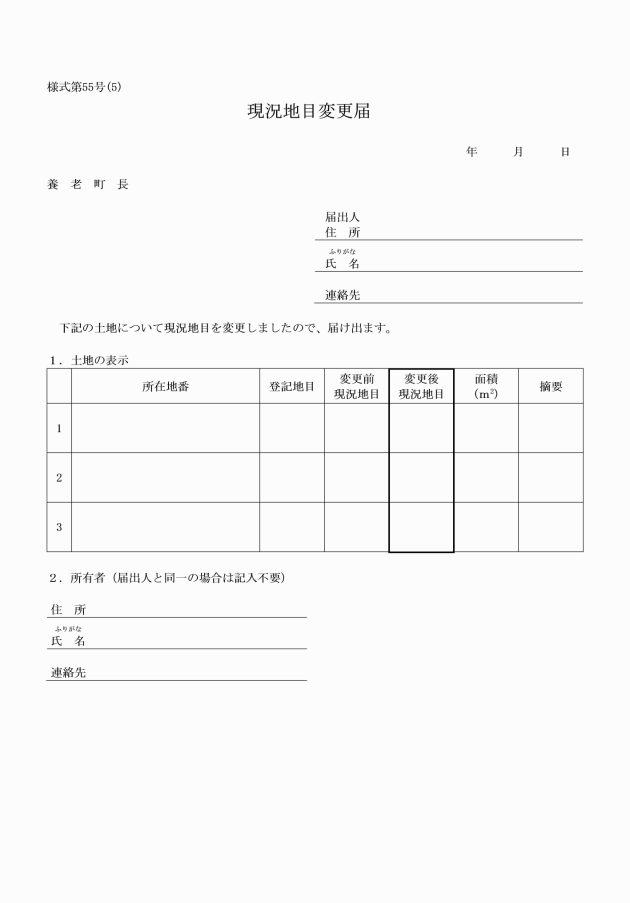

(75) 現況地目変更届 様式第55号(5)

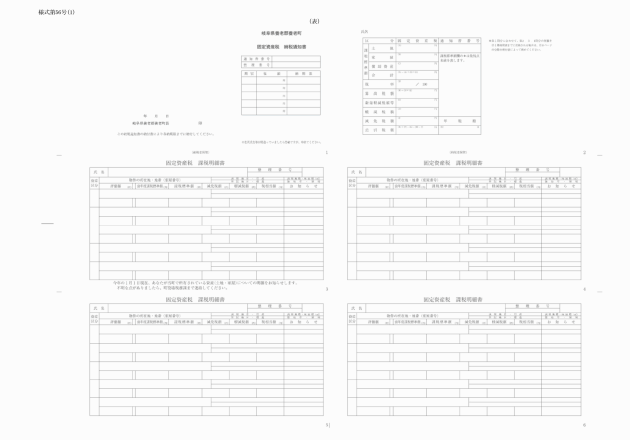

(76) 固定資産税納税通知書、課税明細書、納付書及び領収書 様式第56号(1)

(77) 固定資産税納税通知書及び課税明細書(口座振替用) 様式第56号(2)

(78) 固定資産税共有物件課税通知書及び課税明細書 様式第56号(3)

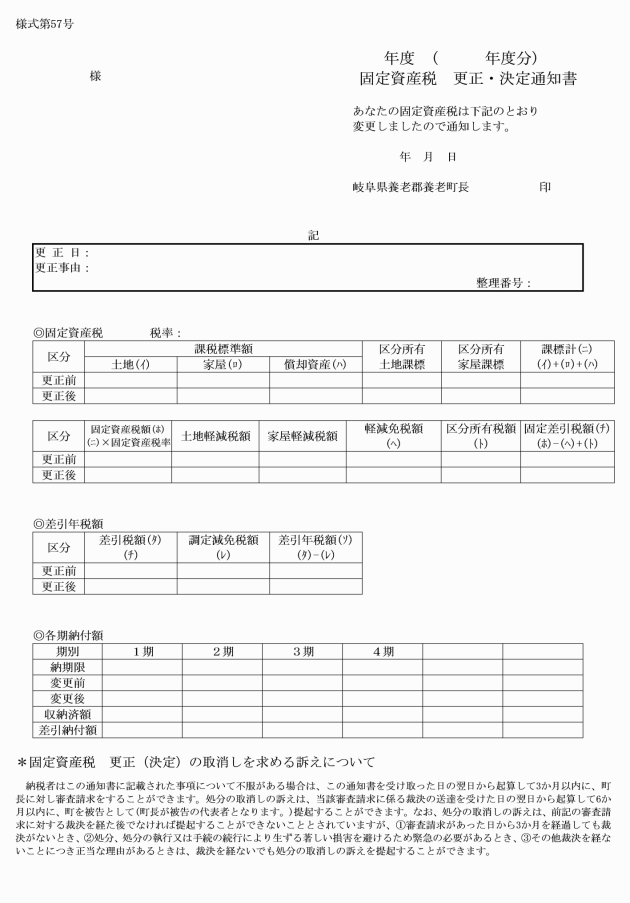

(79) 固定資産税更正・決定通知書 様式第57号

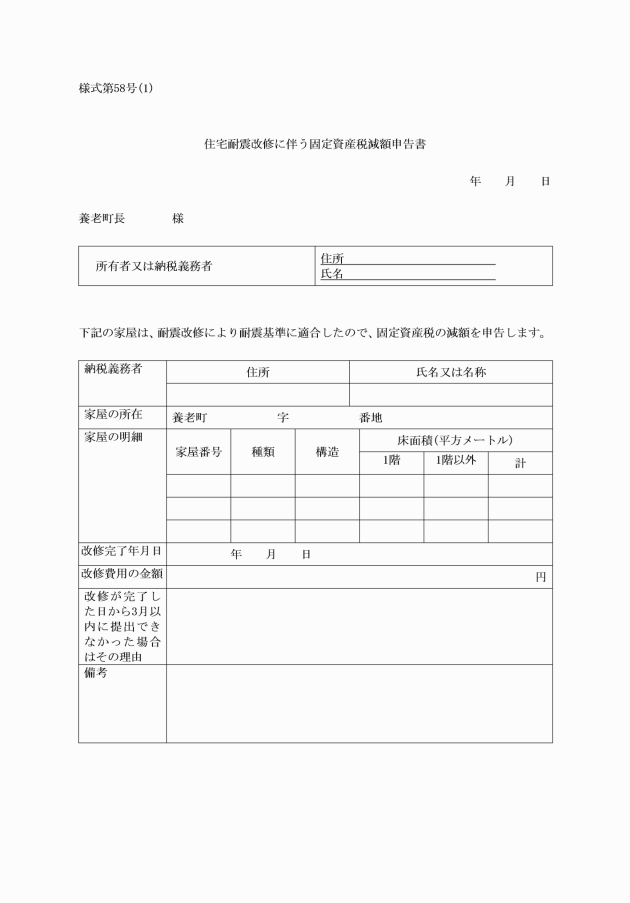

(80) 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 様式第58号(1)

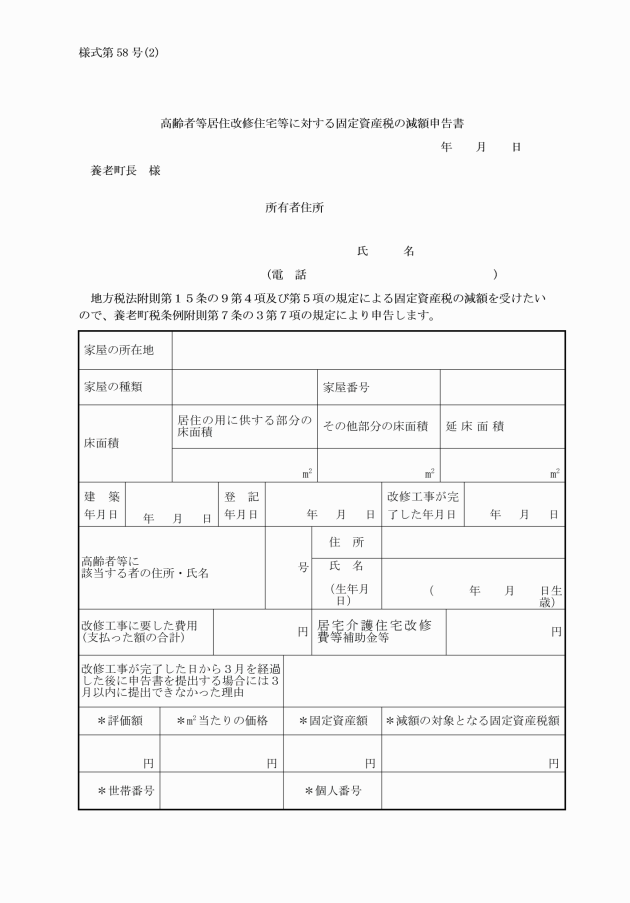

(81) 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書 様式第58号(2)

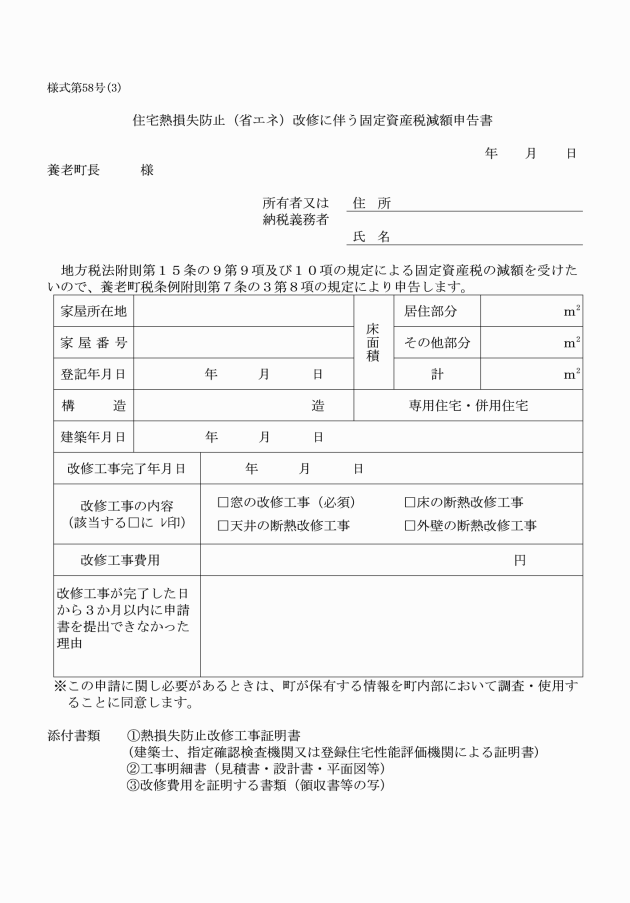

(82) 住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書 様式第58号(3)

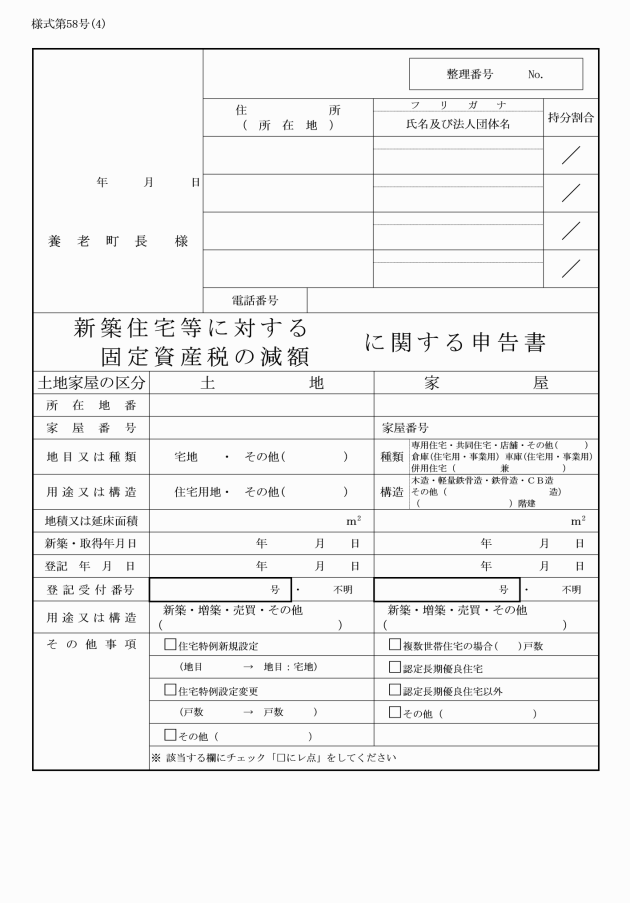

(83) 新築住宅等に対する固定資産税の減額に関する申告書 様式第58号(4)

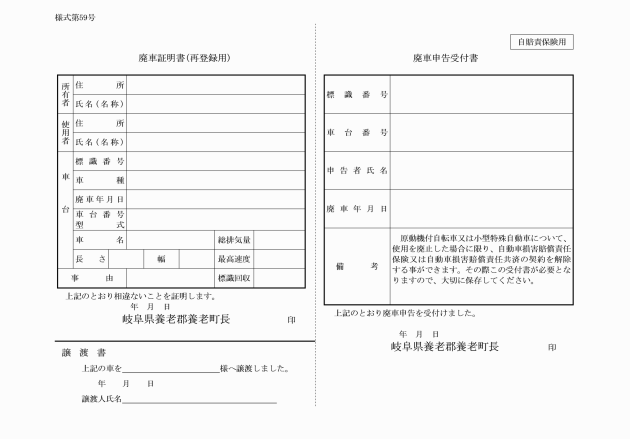

(84) 廃車証明書(再登録用)、廃車申告受付書 様式第59号

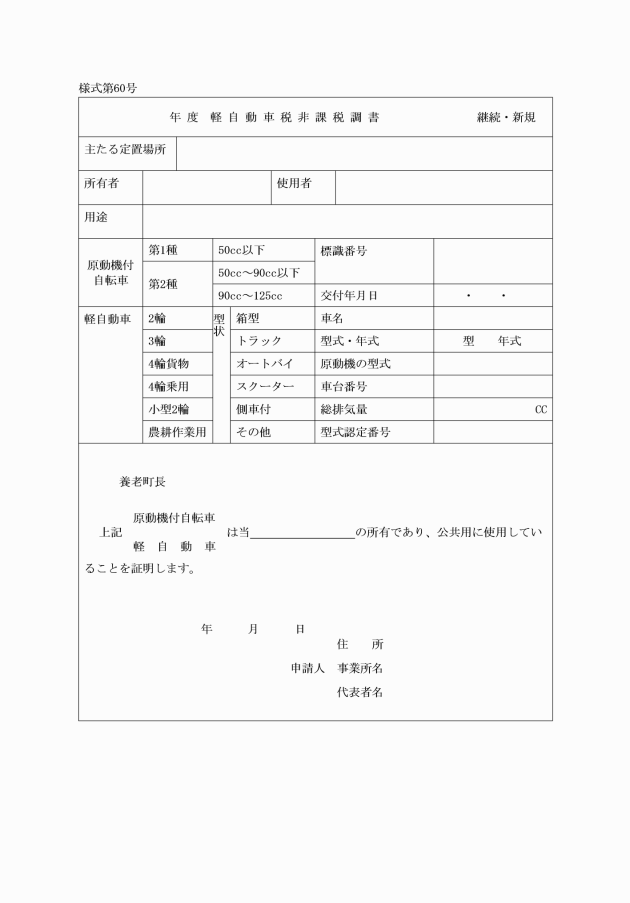

(85) 軽自動車税非課税調書 様式第60号

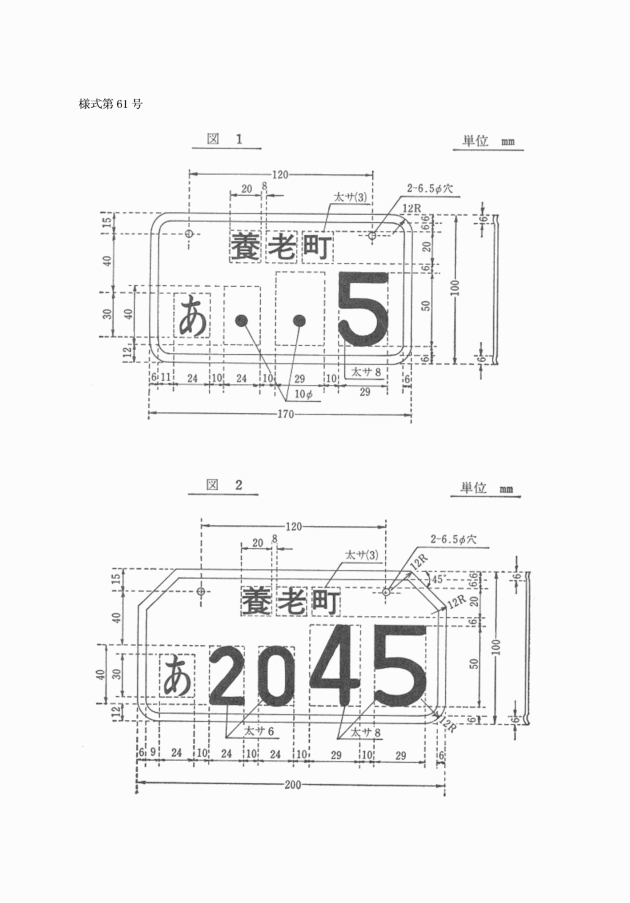

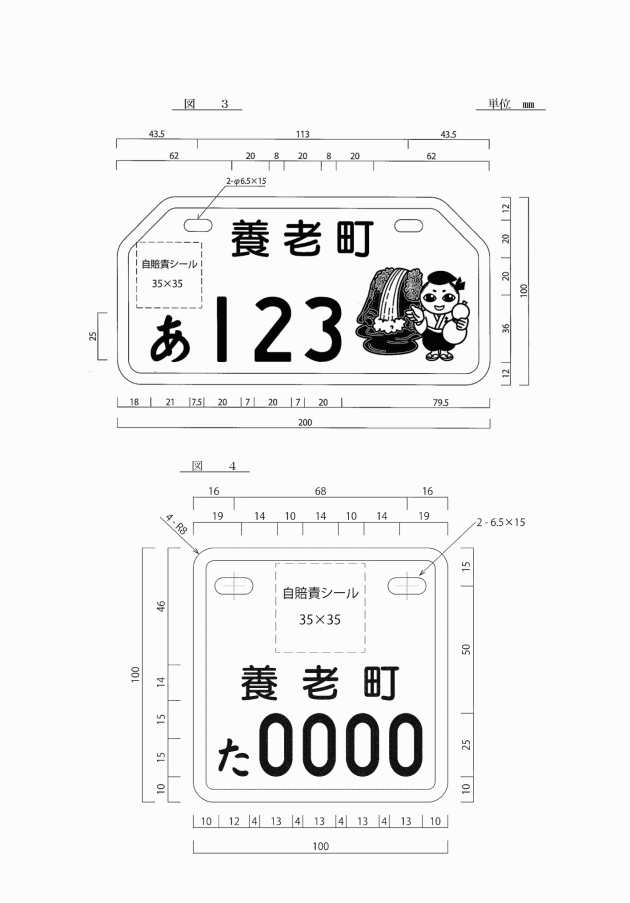

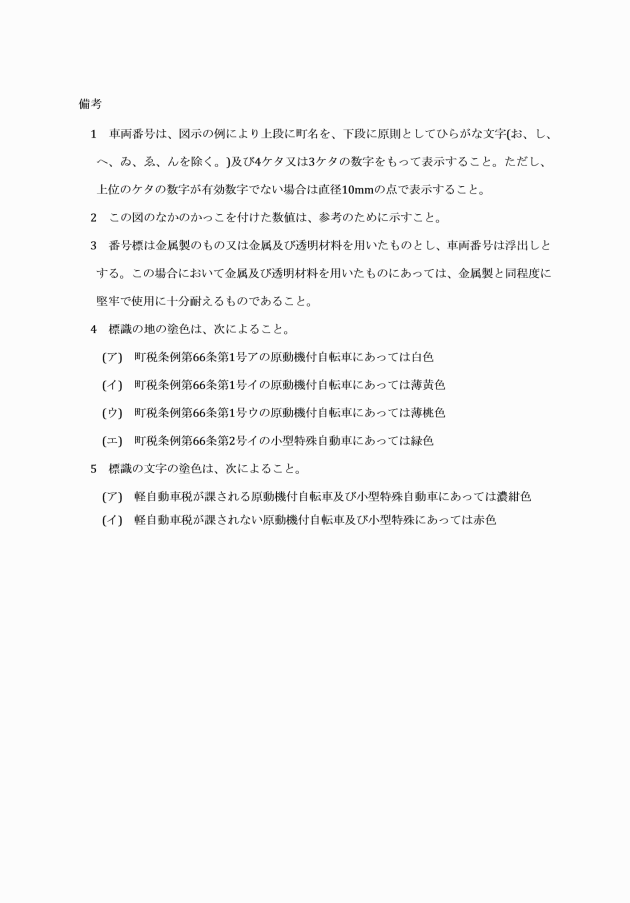

(86) 原動機付自転車標識 様式第61号

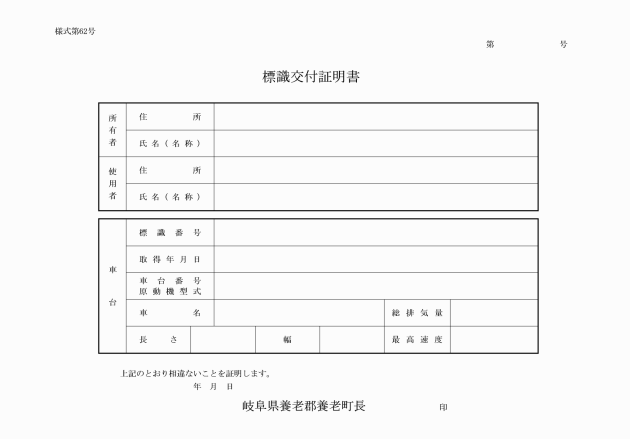

(87) 標識交付証明書 様式第62号

(88) 削除

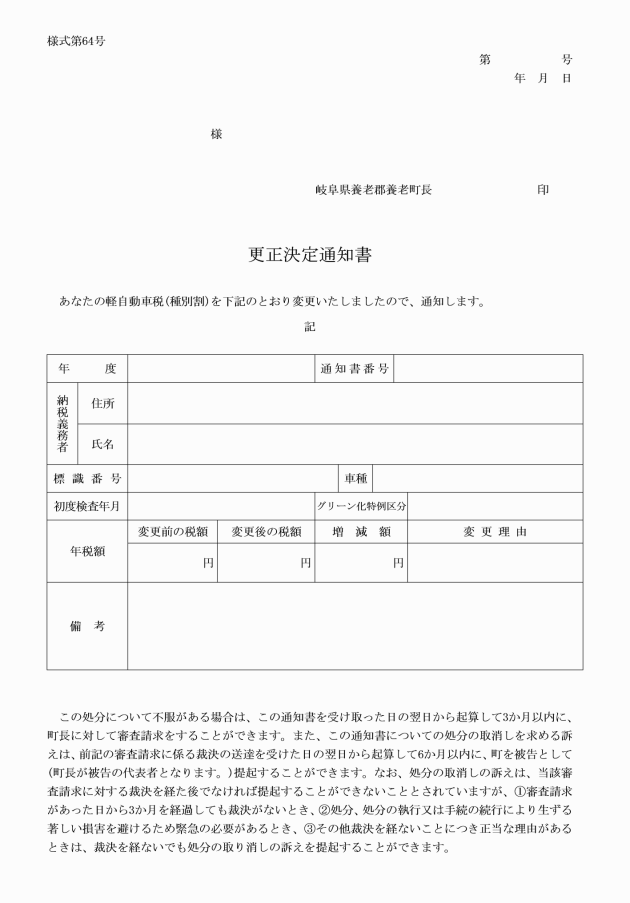

(89) 更正決定通知書(軽自動車税用) 様式第64号

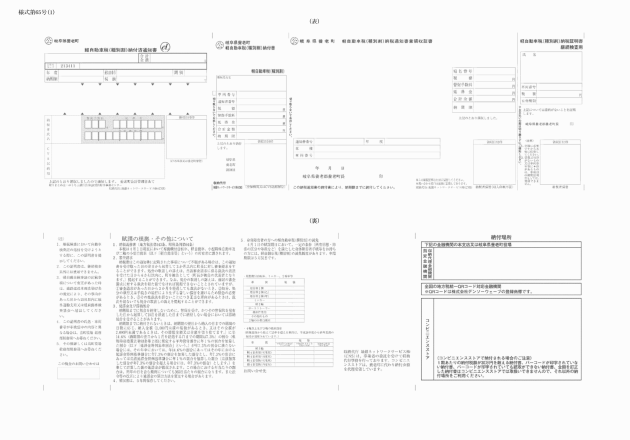

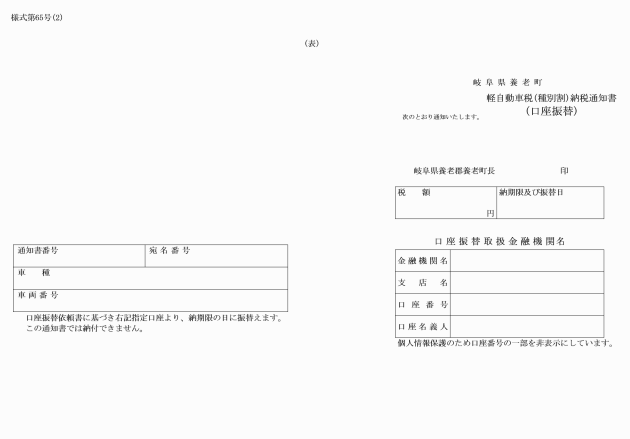

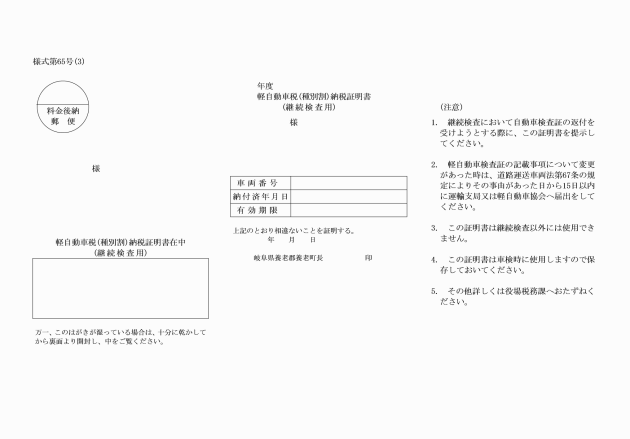

(90) 軽自動車税納税通知書、納付書、領収書(口座振替用)及び納税証明書 様式第65号(1)~(3)

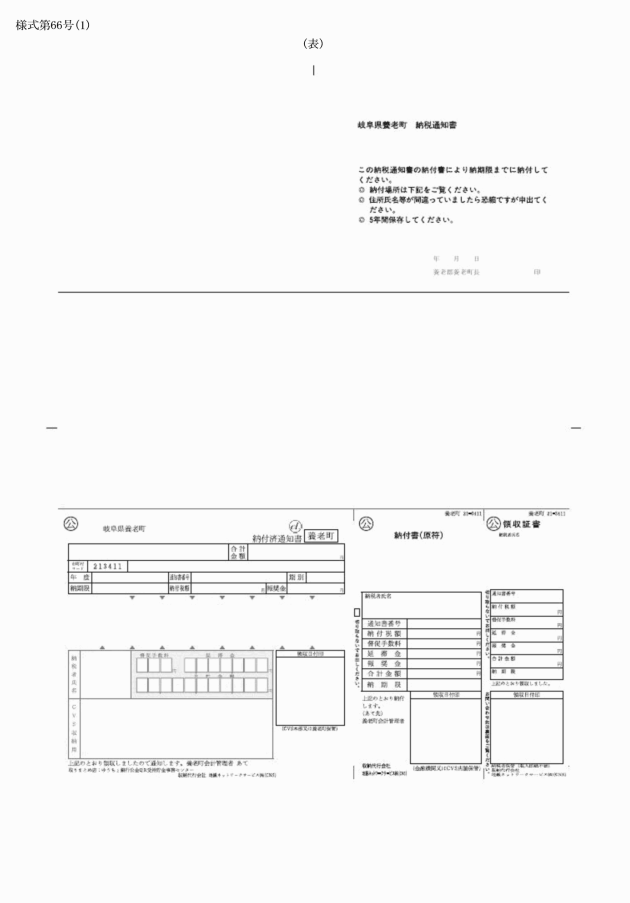

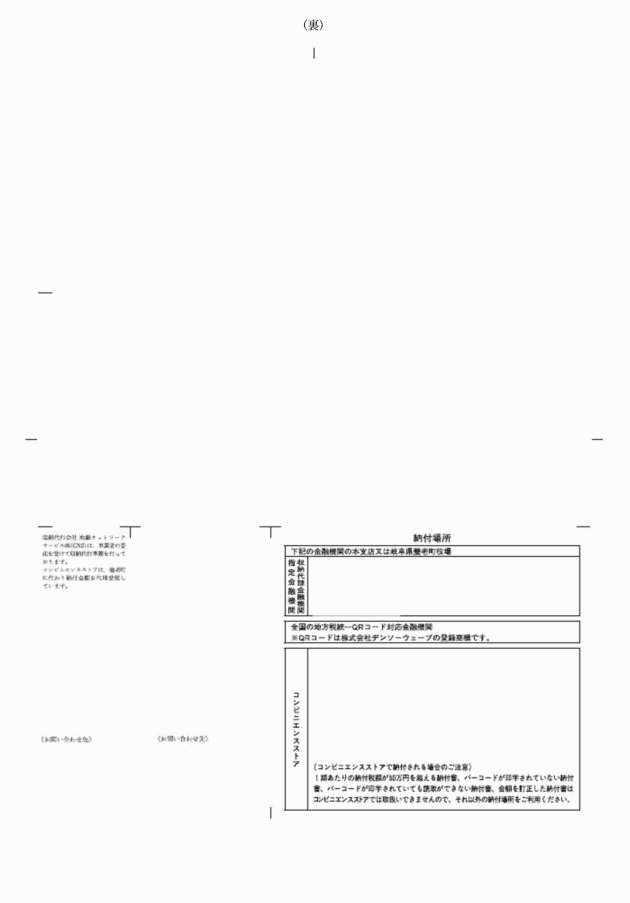

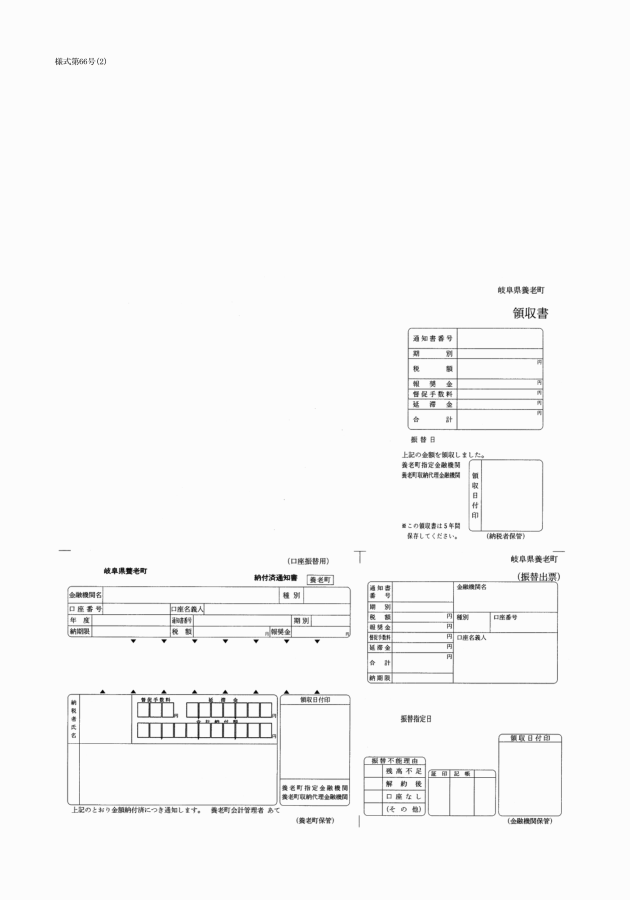

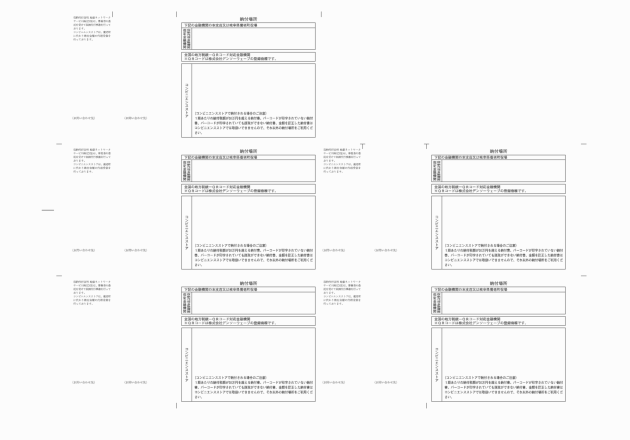

(91) 納付書、領収書(各税共通用)、振替出票 様式第66号(1)・(2)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用することができるものとする。

3 養老町税賦課徴収条例取扱規則(昭和32年養老町規則第4号)は、廃止する。

附則(昭和57年6月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

附則(平成6年11月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年12月14日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年7月1日規則第14号)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間使用することができるものとする。

附則(平成12年12月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年9月28日規則第23号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成19年12月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月28日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年8月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年9月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年1月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の養老町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の養老町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の養老町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の養老町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の養老町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則、第8条の規定による改正前の養老町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の養老町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の養老町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の養老町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養老町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の養老町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の養老町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の養老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の養老町児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の養老町コミュニティ・プラント事業受益者分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の養老町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の養老町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第21条の規定による改正前の養老町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の養老町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年8月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年9月20日規則第25号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年5月22日規則第17号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月21日規則第40号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年10月5日規則第40号)

この規則は、令和5年10月6日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、様式第10号の改正規定は、令和6年5月1日から施行する。

附則(令和6年3月31日規則第29号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、様式第38号(1)及び様式第38号(2)の改正規定は、令和6年6月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

様式第63号 削除